Villa San Michele a Doccia, in una Firenze non più capitale del Regno d’Italia. Costruita nel 1413 per ospitare i frati della Diocesi di Fiesole è oggi tramutata in un boutique hotel. Dal vialetto affiancato dai cipressi, la villa offre ancora una veduta magnifica sui colli fiorentini, svago di viaggiatori entusiasti e di coppie di innamorati. Tuttavia, per chi avesse percorso quel vialetto sperando di godersi quello spettacolo della natura nelle prime ore del pomeriggio di un nuvoloso giorno di settembre 1890 sarebbe rimasto impietrito dal dolore. Sotto il vialetto, sulla strada, giaceva frantumata la carrozza di un tram elettrico e quattro corpi coperti da panni ruvidi, in mezzo alla grande confusione di feriti. Il primo tram elettrico d’Italia, la linea Firenze-Fiesole era stato inaugurato appena pochi giorni prima, il 19 settembre 1890. L’iniziativa fu accolta dalla popolazione come una dimostrazione tangibile di maggior benessere e come un passaporto sicuro di un ricco avvenire. E solo quattro giorni dopo, il 23 settembre si registra la catastrofe: il primo incidente di un tram elettrico in Italia.

Il primo tram elettrico d’Italia

Nel 1890, la linea Firenze-Fiesole vantava già un passato funesto: il servizio di tram a cavalli fu inaugurato nel mese di febbraio del 1884 e affidato alla società di Luigi Archieri che gestiva il servizio di diligenze Firenze-Fiesole. Nell’attuale piazza Edison, allora piazza Prevost, vi era una stazione dove si effettuava il cambio di diligenze. A causa del notevole dislivello della linea, i cavalli finivano le giornate sfiniti dallo sforzo al punto che il gestore si vide costretto a sospendere il servizio nel gennaio del 1886 perché era rimasto, appunto, senza cavalli. Un anno prima era stata ottenuta l’autorizzazione per trasformare la linea a trazione a vapore e i lavori erano già partiti. Il comune, dal canto suo, minacciò al gestore de far decadere il contratto se non ripartiva il servizio ma poi, rendendosi conto che una tranvia trainata da cavalli su quella linea era pressappoco impossibile, non ebbe altra alternativa che attendere l’inizio del servizio a vapore. Per finanziare la trasformazione della linea, Archieri chiese un mutuo alla Cassa di Sovvenzione per Imprese di Genova e le fu accordato insieme ad alcune condizioni importanti. Archieri dovette vendere la concessione alla stessa Cassa di Sovvenzioni la quale avrebbe ricambiato rilasciando allo stesso Archieri la licenza di esercizio. Il tram a vapore fu inaugurato nel mese di maggio 1886 tra la barriera delle Cure e il Convento di San Domenico. L’anno successivo l’Archieri fu dichiarato decaduto da ogni diritto sulla tranvia dal Tribunale di Commercio di Genova per il mancato pagamento di una rata del mutuo. Non avendo la volontà, e forse neanche le capacità per gestire una linea tranviaria, la Cassa rivendette la tranvia -quello stesso anno- al banchiere fiorentino Emanuele Orazio Fenzi, gestore della Tramvia del Chianti. Il servizio a vapore durò quattro anni: fino al 18 settembre 1890. A quel punto, i binari erano stati sostituiti, la linea aerea di contatto terminata e le facciate degli edifici circostanti, invasi dagli ancoraggi. La tranvia a vapore era stata trasformata in una tranvia interurbana elettrica a binario singolo. Per la trazione elettrica si scelse il sistema Sprague visto i notevoli risultati ottenuti, sin dal 1888, nella città americana di Richmond, Virginia la cui geografia collinare presenta le stesse problematiche di quella fiorentina, nello specifico nella tratta San Domenico-Fiesole. Le prove per la tranvia elettrica iniziarono nel mese di agosto di 1890 coordinate, per conto di Frank Sprague, dall’Ing. Wermore. Furono acquistate alla società Schweizerische Lokomotiv Maschinen di Winterthur, Zurigo delle motrici a due assi, di 33 kW di potenza, che raggiungevano una velocità massima di 20 km/h. Vista la sigla del costruttore: S. L. M., i fiorentini le chiamarono “le slemme”. Il percorso del tram elettrico era simile a quello che realizza oggi il bus urbano 7 di Autolinee Toscane. Partito da piazza delle Cure, il tram svoltava a destra raggiungendo il Fosso di San Gervasio dal viale Volta sul quale, all’angolo con la piazza Edison (allora Prevost), si trovava la sede della società tranviaria. A quel punto il tram svoltava a sinistra in via San Domenico e percorrendo la via Nuova Fiesolana (oggi via Mantellini) giungeva al capolinea in piazza Mino a Fiesole. Il 19 di settembre di 1890, il primo tram elettrico d’Italia fu inaugurato. In quella stessa settimana era prevista un’altra inaugurazione; quella del Monumento a Vittorio Emanuele II, una statua equestre in bronzo scolpita da Emilio Zocchi. La statua fu collocata nell’allora Piazza Vittorio Emanuele II (oggi Piazza della Repubblica) e sarebbe stata spostata nel 1932 alla sua attuale collocazione in Piazza Vittorio Veneto. Firenze era vestita di festa, e c’era anche Sua Maestà, Umberto I di Savoia, che aveva programmato una gita insieme alla Regina Margherita, in quella meraviglia della tecnologia: la tramvia elettrica Firenze-Fiesole.

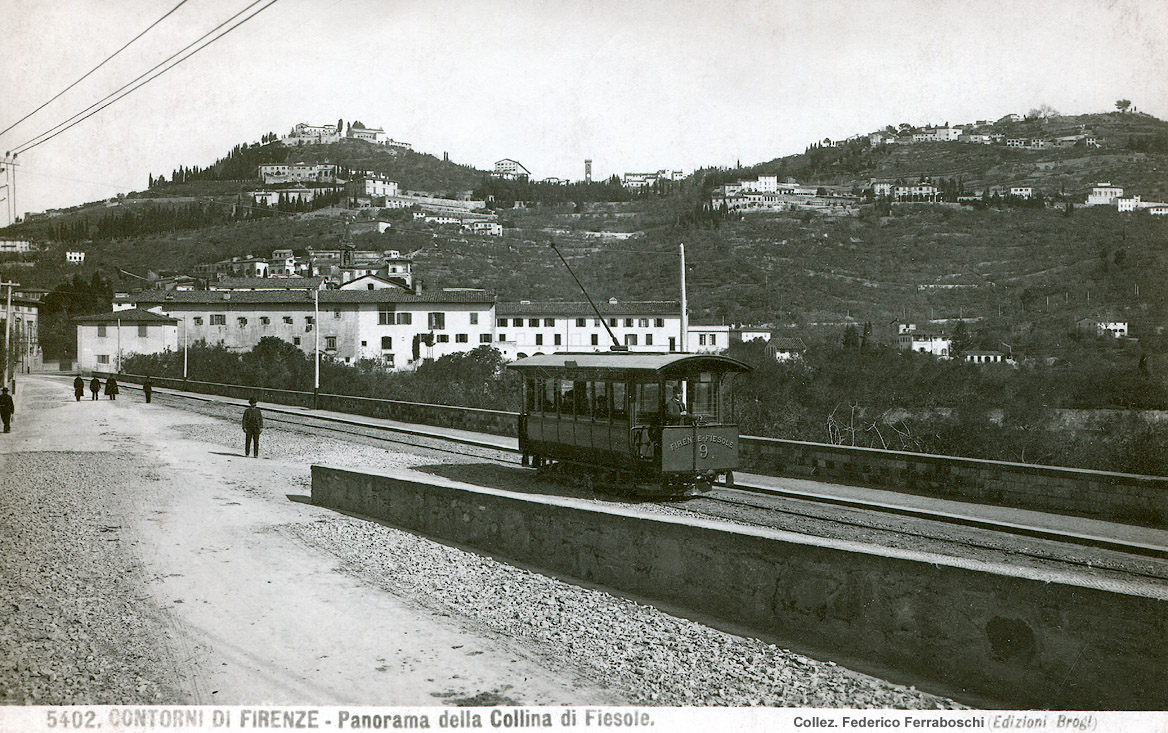

Il tram a Fiesole. Cartolina scansionata da esemplare in Vera fotografia - collezione Federico Ferraboschi (Edizioni Brogi)

dal sito Stagniweb

La Catastrofe di Doccia

Il 23 settembre 1890 una vettura partì da Fiesole alle 11.40 del mattino, alla guida vi era il manovratore Camici e il bigliettaio Fontana. “La carrozza era gremita di persone: uomini, donne, ragazzi; erano occupati tutti i sedili e v’erano passeggeri sulle piattaforme,” riporta il giornale La Nazione dell’epoca. A bordo vi erano all’incirca 36 passeggeri della più svariata specie: il parrucchiere Alessandro Brandi, che aveva la sua bottega sotto i portici di Piazza Cavour; il dott. Beerghest, un medico tedesco molto noto e apprezzato nel vicinato fiorentino; il cognato del vicario generale di Fiesole e un commerciante di limoni di Bordighera con suo figlio, tra tanti altri. Il parrucchiere Alessandro Brandi era salito in Piazza Mino e preso posto nella piattaforma posteriore del tram insieme ad altre otto persone. “Appena la carrozza giunse alla curva, dinanzi al Seminario, la rotellina era uscita dal filo…Uno sciame di ragazzi correva intorno al tram elettrico: el il conduttore se ne lamentava; credeva poter cagionare qualche disastro… La rotellina fu rimessa al posto: la carrozza cominciò a andare con una corsa assai veloce,” racconta. Alcune persone che mangiavano nel restaurant dell’Hotel Aurora, proprio di fronte al Seminario, vedendo passare il tram così veloce e sapendo che andava in contro a una pendenza così pronunciata iniziarono a gridare: “Correte pericolo, correte pericolo!”. Alcuni dei passeggeri, spaventati, chiesero al conduttore di fermarsi. Ma la velocità del tram in discesa aumentava, intanto uscivano dalla villa abitata dai baroni Krause un falegname insieme ad altri lavoranti che, vedendo la carrozza scorrere come una saetta, iniziarono a correrle dietro temendo quello che da lì a pochi minuti si sarebbe verificata una catastrofe. Anche il medico Emanuele Antinoro avvertendo l’eccessiva velocità del tram mentre passava davanti al suo villino si diede a correre anche lui per giungere il più presto possibile a porgere i suoi servigi, se ve ne fosse stato bisogno. E il dottore non aveva torto, difatti qualche ora dopo avrebbe dovuto firmare ben cinque certificati di morte. All’altezza della curva dopo Villa San Michele, mentre percorreva la precipitosa strada nell’angolo che fa via Martellini proprio sotto la gran villa di Doccia, la carrozza perse il controllo e andò a sbattere contro il muro che serve da parapetto alla stradetta superiore, da dove si accede al pittoresco vialetto dei cipressi. “Correva dietro di noi anche il medico Emanuele Antinoro, che ci aveva veduto passare si velocemente dalla sua villa" -raccontò all’epoca uno dei superstiti mentre era ricoverato all’ospedale- Il conduttore gridava: "e stiano fermi, non è nulla! Il bolletinaio tolse la puleggia dal filo…forse credendo la carrozza si fermasse. I passeggeri erano tutti in piedi; si chiamavano l’un l’altro; una moglie chiamava il marito; una bambina la mamma…La carrozza uscì dalle rotaie, andò precipitosamente a urtare nel muro.” Al momento di investire il muro, la carrozza del tram era già capovolta e la forza data da quel pendio sommato al peso della vettura stessa si tramutarono in una velocità impossibile da arrestare se non tramite lo sbattimento con un corpo robusto come quel muro, che spezzò la parte anteriore della vettura. “Io fui stordito dopo la catastrofe – raccontò un superstite ai quotidiani dell’epoca- sentivo sopra di me una signora molto grassa, che mi schiacciava e che cercavo di allontanare da me con una mano. Essa è uscita incolume, io ho cercato di muovermi e mi sono accorto che non potevo.” Il superstite riportava la frattura del femore. “Quando la carrozza urtò nel muro, si alzò una gran nube di polvere e non vedemmo più nulla per alcuni istanti…” raccontò Alessandro Brandi nei giorni successivi all’incidente. “Si udirono allora grida strazianti -ricorda Brandi - poi un terribile silenzio di alcuni secondi. Io caddi con i miei compagni dalla piattaforma: cademmo gli uni sugli altri. Mi alzai framezzo dei compagni, nell’interno del vagone si udivano nuove grida e gemiti.” Qualche minuto dopo, giunse un altro tram in discesa che per fortuna riuscì a fermarsi prima di urtare contro la carrozza già frantumata ed evitando così una più grande catastrofe. Dalla carrozza, scesero i signori dott. Perry -di Pisa-, Carlo Biffoli, e il signore Normand insieme al figlio. Giungevano anche sul posto il dott. Emanuele Antinoro e i lavoratori che avevano corso dietro la vettura. Aiutati dai passeggeri sbalzati a terra per via dell’impatto, iniziarono a sgomberare la carrozza, per estrarre i passeggeri e poter curare i feriti. Due dei feriti morirono subito dopo essere stati estratti dalle macerie. Altre sette persone erano state gravemente ferite e circa una quindicina contusi. Il giovane Antonio Rolando, arrivato a Firenze il giorno 18 con suo padre, negoziante di limoni da Bordighera, fu tra i pochi passeggeri rimasti incolumi e “si dette con ardore per aiutar a uscire del tram le persone che vi erano dentro,” sostengono i quotidiani dell’epoca. Quando finalmente riuscì a trovare il padre in mezzo a quell’ammasso di corpi, capì che era morto subito dopo l’impatto. E lì rimase Rolando, seduto accanto al corpo del padre, immerso in un profondo stupore mentre teneva in mano alcune panierette e altri oggetti di paglia, che padre e figlio avevano acquistato a Fiesole. “Già erano arrivate altre persone e cavavano i passeggeri dalle due porte della carrozza -spiega il parrucchiere Alessandro Brandi- la carrozza era già molto fracassata, la rompemmo in alcuni punti per poter cavar fuori meglio i feriti.” Dentro si vedevano ovunque uomini e donne ammassati, gli abiti delle donne riversati, braccia e gambe di uomini che non potevano più muoversi. Uno dei passeggeri aveva il braccio schiacciato sotto l’asse del tram e dovete essergli tolto con l’aiuto di una binda. “Da ogni parte mi voltavo, vedevo sangue,” aggiunse il parrucchiere. Il sig. Carlo Biffoli, in mezzo alla confusione, ebbe la meravigliosa idea di avvisare le autorità. Corse quindi a Fiesole per telefonare alla Società della Tramvia del Chianti e dei Colli Fiorentini. Per combinazione, il telefono della società era rotto. Si recò allora al Telegrafo e mandò al sindaco di Firenze, Francesco Guicciardini, il seguente dispaccio: “Sfasciatosi vagone elettrico presso Doccia, quattro morti, rimanente feriti orribilmente. Avvertite prefetto.” Intanto, sul luogo dell’incidente giungeva gente da Fiesole e dalle ville vicine: si curavano i feriti finché si poteva e li si inviava al Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova; quelli più gravi, erano invece trasportati direttamente nelle ville e case vicine. I vicini, si apprestarono a dare i primi soccorsi mettendo le proprie carrozze a disposizione dei feriti più lievi per trasportarli in ospedale e in molti casi riaccompagnandoli poi a casa. Questo valse non pochi ringraziamenti pubblicati nei giornali dell’epoca durante le settimane successive alla catastrofe. Gran parte dei passeggeri di quella fatidica corsa, erano arrivati a Firenze da diverse città d’Italia per godersi le festività. Una volta in città avevano trovato irresistibile l’idea di sperimentare, per la prima volta, un giro in quella novità chiamata tram elettrico. La carrozza a due assi giaceva ribaltata, ridotta a schegge nella sua parte anteriore; l’urto aveva spezzato il legno e il ferro ma paradossalmente, aveva lasciato intatti una delle porte di vetro e i globi di vetro per la illuminazione elettrica.

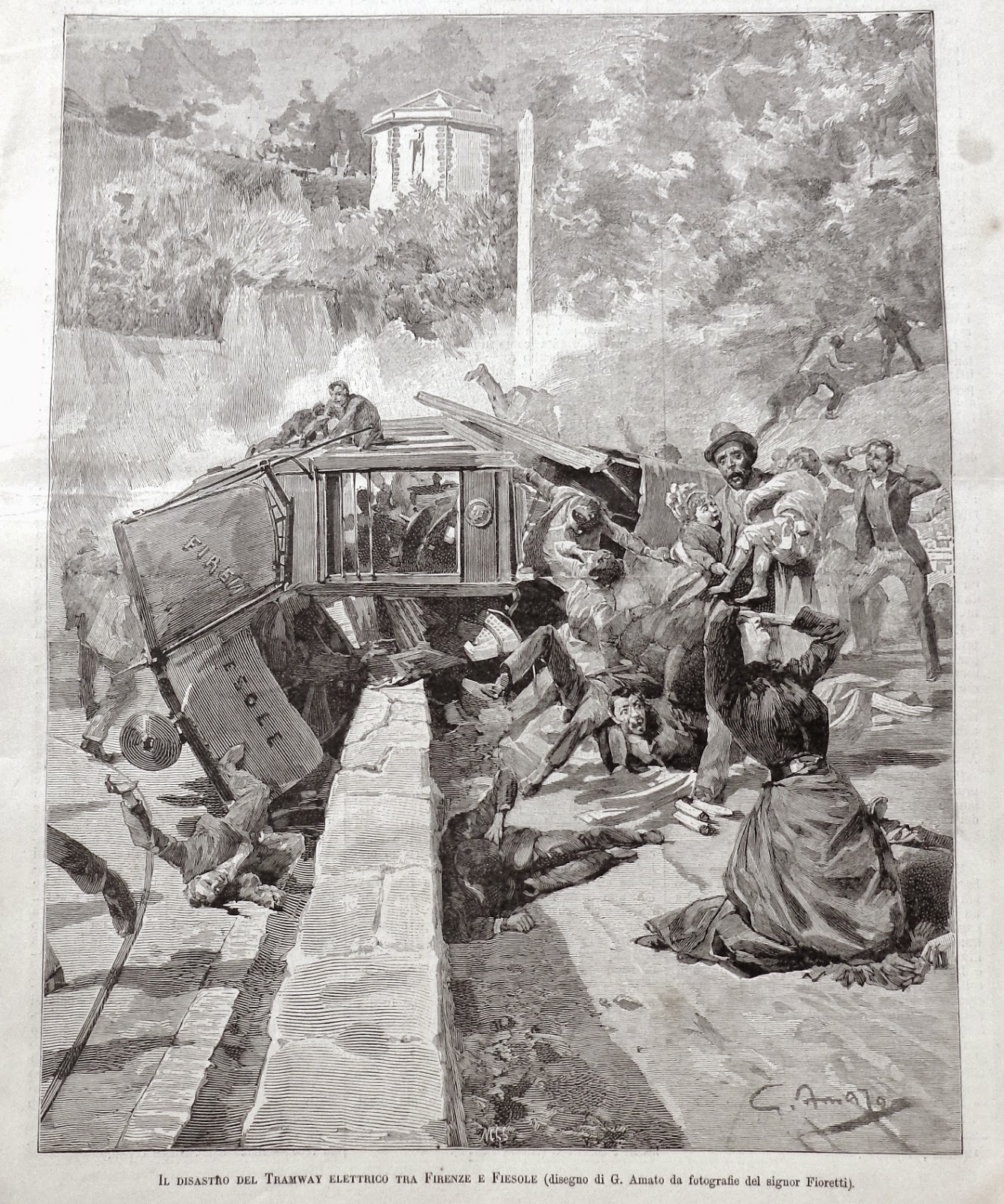

Incisione dell'epoca tratta dal sito Foto di Fiesole

I soccorsi

Il sindaco ricevette il telegramma del sig. Biffoli proprio mentre si disponeva a recarsi a Palazzo Pitti, dove il Re doveva ricevere la Commissione per il Monumento a Vittorio Emanuele II. Scosso dalla tragedia, diede ordine di inviare medici e pompieri a Doccia. Salì quindi lui stesso nella carrozza di gala appositamente preparata per l’incontro con Sua Maestà, ma anziché dirigersi a Palazzo Pitti, si diresse ai colli accompagnato dal Sindaco di Fiesole, da un assessore e da un medico della Sanità Militare. A pochi isolati di Piazza San Marco, alla Biblioteca Marucelliana, fondata nel 1752 e ancora oggi destinataria delle opere stampate a Firenze e provincia, un ufficiale dei pompieri fiorentini, Mangani, faceva buon uso della sua giornata libera immerso tra i volumi che la biblioteca mette a disposizione del pubblico. Distolto dalla serenità della lettura dopo aver appreso della catastrofe, telefonò immediatamente al comandante dei pompieri ed entrambi si recarono subito a Doccia a bordo del loro break; portarono con loro anche il carro ambulanza della Croce Rossa che i pompieri avevano in consegna. Giungevano anche i componenti della Compagnia di Assistenza Militare (oggi Fratellanza Militare di Firenze). La Compagnia era formata da cittadini, militari e sottufficiali dell’esercito Sabaudo e dei Corpi Volontari Garibaldini, congedati o in servizio effettivo. Essendo gli iscritti tenuti a partecipare ad un percorso di formazione impartito da medici, ingegneri, e graduati del corpo dei pompieri; erano altamente qualificati per assistere davanti ad ogni possibile catastrofe fossero esse incendi, alluvioni o terremoti. La Compagnia fu avvisata per telefono dal Municipio e dalla Questura e si raccolse il più presto possibile. I primi della Compagnia ad arrivare a Doccia furono i sottotenenti Naldi e Tommasi accompagnati dai militi Parelli e Gaetano Fiumi e altri otto insieme a loro. Formata in gran parte da operai che erano al lavoro al momento in cui successe la tragedia, non fu sino alle 4 e mezza di pomeriggio che giungeva il grosso della Compagnia, col presidente, conte Carlo degli Alessandri e il segretario, avvocato Gino Cappelli. I pompieri, aiutati dai volontari della Compagnia di Assistenza Militare misero i quattro cadaveri, che giacevano nella strada, sopra il carro ambulanza. Si recarono dopo a prendere la salma di Emilio Ottonelli, cittadino di Fiesole il quale, trovandosi gravemente ferito era stato trasportato in una villa adiacente dove, dopo pochi istanti, espirò. “Il Sindaco, con pietoso pensiero, volle salire anche sul carro d’ambulanza a assicurarse che i cadaveri fossero ben collocati,” descrivono i giornali nel riportare la catastrofe. Giunse nel pomeriggio anche il procuratore del Re, Bonomo il quale fece constatare le morti dai dottori Antinoro e Arias e diede ordine che i cadaveri fossero tenuti nell’Ospedale di Santa Maria Nuova nella più severa custodia.

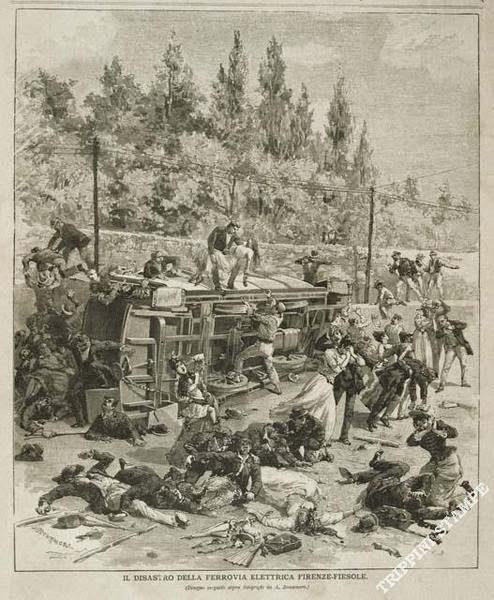

Incisione dell'epoca tratta dal sito Foto di Fiesole

Il cordoglio cittadino

Da piazza San Marco a Doccia, si vedevano i segni della commozione popolare. Circa una cinquantina di curiosi arrivati da Firenze erano per strada, in piedi nella salita e qualche centinaio si erano recate alla fermata del tram di piazza San Marco a Firenze. Il procuratore del Re, dette ordine che non si facesse più avanzare la folla fino a che le constatazioni di morte non fossero finite e i cadaveri non fossero posti sul carro. “C’era gente su tutti gli usci delle case e delle botteghe; gruppi di persone qua e là nelle strade, ne’crocicchi; gente affacciata tra’ vigneti nella campagna. Fin le suore Mantellate, a San Domenico, erano tutte affacciate al muro del loro giardino,” racconta in modo colorito l’articolo firmato da Sigaretta e pubblicato dal quotidiano La Nazione nel quale si dà conto per la prima volta della tragedia. Benché il Questore avesse ordinato l’interruzione delle corse, verso le tre di quel pomeriggio si vide passare una vettura con solo il manovratore e il bigliettaio a bordo esacerbando l’animo dei presenti estremamente colpiti dalla tragedia.“Io sono venuto via con un giovane di Prato, che era con me sulla piattaforma,” racconta il parrucchiere Alessandro Brandi. Presso San Domenico incontrarono un tram che saliva e notarono che vi era sopra l’ingegnere Wermore, coordinatore delle prove per conto della società Sprague. Il giovano di Prato, avendo perso il capello nella catastrofe inizio ad agitare le mani per far fermare la carrozza e “mostrando all’ingegnere un dito gli diceva di aver perduto un anello e lo pregava, se fosse ritrovato a farglielo recapitare.”

Sua Maestà

I feriti furono trasportati all’Ospedale di Santa Maria Nuova e deposti in due corsie, i più lievi furono curati in poche ore e inviati alle rispettive abitazioni. Quelli che invece dovettero essere ricoverati furono visitati dal Sindaco, al suo ritorno da Doccia, che era accompagnato da alcuni assessori comunali. Anche il Prefetto si recò all'ospedale portando l’annuncio che sarebbe arrivato nell’Ospedale il Re. Sua Maestà era venuto a conoscenza della disgrazia al suo arrivo al Palazzo Pitti per ricevere la Commissione pel Monumento a Vittorio Emanuele. “Proprio si può affermare che la Casa di Savoia ha davvero la sua stella benefica -commentò il sindaco Guicciardini dopo aver visto il disastro- domani, o giovedì, i Reali dovevano venire qui a Fiesole nel tram elettrico…Se ne facevano anzi una festa…Immaginate…” Mentre il Sindaco era a Doccia, fra i cadaveri e i feriti, la Giunta guidata dall’assessore anziano, marchese Giorgio Niccolini, era ricevuta dalle Loro Maestà al Palazzo Pitti. “E’ proprio straziante -disse il Re- dopo le belle e tranquille feste di Firenze, dopo che non è accaduto nulla in mezzo a folle immense, come quella che stava raccolta la sera dei fuochi sul Lungarno, sia accaduta una tale disgrazia, che ha distrutto una sì felice armonia, e turbato tutti gli animi!” Sua Maestà, appreso dell’accaduto decise di non recarsi alle Corse come programmato. Arrivò invece all’Ospedale di Santa Maria Nuova intorno alle 5.45 in mezzo a una folla strepitosa. “S.M. il Re -riportano i giornali - visitò i feriti, ad uno ad uno, rivolse a tutti parole di affetto e di conforto…Si fece raccontare l’accaduto da alcuni dei feriti ma non gravemente mentre accomodava loro intorno le lenzuola.Dopo una breve visita alle Infermerie e accompagnato dall’aiutante di campo Chigi, Umberto I lasciava l’Ospedale di Santa Maria Nuova alle sei e un quarto.

Il saldo: 5 morti e 12 feriti

La catastrofe di Doccia ebbe come conseguenza cinque morti e almeno dodici feriti tra le 36 persone che vi erano a bordo del tram elettrico che percorreva la tratta Fiesole-Firenze. Le ferite riportate furono per lo più fratture di ossa alle gambe e braccia. Tra i feriti più gravi vi era il cognato del vicario generale della Diocesi di Fiesole, il sig. Cremoncini, che fu subito trasportato nella sua villa di suo cognato, monsignor Nardi. Malgrado i giorni di convalescenza, le ferite non avrebbero avuto delle conseguenze gravi. Il sig. Simionato, arrivato da Padova con la sua signora rimase gravemente contuso in vari punti della faccia e la moglie presentava piccole contusioni. Essendo ricoverati all’ospedale proprio nel momento in cui il Re faceva visita, ebbero opportunità di raccontargli l’accaduto. Cinque uomini di età adulta morirono nella tragedia. Fra essi vi erano alcuni personaggi noti nella Firenze di allora come il sig. Aiazzi, nativo di Firenze e cancelliere di Arezzo. Si estinsero anche il sig. Rolando di Bordighera, padre del giovane Antonio e il sig. Augusto Fantini che fu riconosciuto grazie a un conto dell’Albergo della Luna trovategli in tasca. Emilio Ottonelli, di Fiesole, fu recuperato vivo dalle macerie e trasportato in una villa vicina dove morì poco dopo.Tra i morti quello che Firenze pianse di più fu il dott. Emilio Beerghest: medico di nazionalità tedesca che abitava da anni, nel suo villino sul Mugnone, al 5. Aveva moglie e figli ed era ben noto nella comunità in quanto si occupava, della Casa di Salute Betania di Poggio Imperiale. In quel giorno funesto, si era recato a Fiesole in mattinata per far visita ad un suo amico, l'avvocato Sannini. Sannini insistette perché il dott. Beergester rimanesse a far colazione con lui ma il dottore scelse invece di partire perché sua moglie lo aspettava. ”Vedete da che può dipendere una esistenza: dall'accettare un invito a colazione!” esclamava uno dei testimoni. Il parrucchiere Alessandro Brandi che si rivelò un ottimo osservatore delle circostanze nelle quali si vide coinvolto, riconobbe il dott. Bergester appena questi salì sul tram: “era salito nella piattaforma di dietro con noi…e se vi fosse rimasto, sarebbe stato salvo…Ma passò poi nella piattaforma sul dinanzi. E fu trovato in terra morto, sbalzato fuori del tram…” La signora Beergester dopo aver atteso per ore e non vedendo il marito arrivare, corse disperata all’ospedale. La camera mortuaria era chiusa, e nessuno ebbe il coraggio di informarla di quanto accaduto. Intanto l’avv. Sannini, saputo della catastrofe, domandò con ansia notizie del suo amico ma nessuno gli seppe dir nulla.Più tardi, quando i Carabinieri di Fiesole portarono nella loro caserma gli oggetti trovati sui cadaveri, si seppe, da un biglietto di visita, che uno dei morti era il dott. Emilio Beergester. Solo a quel punto la notizia fu comunicata alla moglia la quale svenne.

La società

Il tram elettrico Firenze-Fiesole era stato inaugurato il 19 settembre in pompa magna: “Ieri mattina alle ore 10 meno 10 minuti un treno di sei vetture era pronto in piazza S.Marco per condurre i numerosi invitati a Fiesole, inaugurandosi la nuova linea a trazione elettrica,” riporta il quotidiano La Nazione del giorno dopo. La parata di sei vetture distanti 50 metri una dall’altra si fermò alla stazione di San Gervasio dove ebbe luogo una visita al “congenio meccanico”, macchinari e deposito. “Da S. Domenico a Fiesole meraviglioso il paesaggio; le ardite curve, le pendenze formano il più bell’elogio dell’opera,” descrisse La Nazione. Il tram arrivo a Fiesole alle 11:35 e fu accompagnato da una folla esultante lungo tutto il percorso. Al suo arrivo a Fiesole fu ricevuto dalla banda del Comune e dalla popolazione che si era recata in piazza Mino per osservare il primo tram elettrico di tutta Italia. Il cav. Emanuele Fenzi, proprietario della Società Tramvia del Chianti e dei Colli Fiorentini, pronunciò per l'occasione un lungo discorso riportato su una estensione di quasi mezza pagina di giornale dell’epoca. Malgrado le sciagurate esperienze che la linea ebbe in passato, le sue parole facevano presagire un affare prosperosissimo: “Date le circostanze speciali di questa linea e lo stato odierno delle nozioni tecniche e delle esperienze pratiche che si hanno in fatto di trazione elettrica, noi osiamo ritenere che il sistema applicato rappresenti tutto quello che di più perfetto si potesse avere!” Per festeggiare l’esito così celebrato dell’impresa era prevista anche una bicchierata proprio nei giorni in cui accadde la tragedia di Doccia. Emanuele Orazio Fenzi accompagnato dall’Ing. Lanci si recarono a Doccia in un tram elettrico della compagnia e ne ripartirono quasi subito, profondamente costernati. Certamente non era il premio che si aspettavano dopo un lungo e costoso lavoro il cui termine era stato accolto dalla comunità con beneplacito e con ampio consenso da parte della autorità. Mentre il vagone era ancora rovesciato sulla strada, coperto da un grande telo e sorvegliato permanentemente dai Carabinieri, iniziarono a sollevarsi diverse ipotesi sui motivi della disgrazia. Vi erano, infatti, molti dubbi sulle capacità del manovratore Camici adducendo in molti che si trattasse di persona poco preparata in quanto salumiere e che molto probabilmente era in stato di ubriachezza. A rafforzare questa tesi era il fatto che il tram pareva essere partito a una velocità eccessiva già dal capolinea di piazza Mino, a Fiesole: “la carrozza è partita con una velocità maggiore di quella in cui poteva rimanere in equilibrio -ricordava il sig. Simionato arrivato da Padova insieme alla moglie e che rimase ferito nel disastro - Ci siamo subito visti perduti…Il conduttore, il venditore di biglietti han fatto di tutto perché fossimo salvi…invano!” Poco prima che la vettura urtasse il muro “il bigliettinaio si era gettato a terra…Durante la corsa vertiginosa, aveva gridato che si aprissero gli sportelli della carrozza,” racconta il parrucchiere Alessandro Brandi. Essendo riuscito a scampare a morte e ferite, il bigliettaio Fontana corse subito alla stazione San Gervasio per dare notizia dell’accaduto alla società. Intanto il conduttore del tram, sig. Camici, girovagava in mezzo alla strada, con una ferita alla testa e completamente fuori da sé gridava: “pover’a me, pover’a me; che disgrazia!” secondo quanto riportato da molti dei passeggeri. Manovratore e bigliettaio furono portati immediatamente a Fiesole e messi in stato d’arresto. Camici si difese adducendo che in quei momenti di estrema angoscia aveva fatto quanto era in suo potere per fermare il tram. Sostenne che la causa dell’incidente fu un dado che era uscito dal freno e lui non riuscì a mettere in esercizio la contro-corrente elettrica. Sulle accuse di ubriachezza, il Camici sostenne che durante le ore di servizio, vale a dire dalle sei di quella mattina, non aveva preso che una zuppa e un bicchiere di vino. I lavoratori tranviari e quindi lo stesso Camici, prestavano servizio dalle 6 di mattina alle 10 di sera potendo mangiare e bere solo durante le pause. “Al momento in cui il tram ha acquistato la sua massima velocità, i freni del tram erano chiusi, le rotaie ferme, la puleggia fuori dal filo…Il tram veramente non ha corso, ha slittato con le ruote ferme per molti metri,” spiegava all’epoca uno dei testimoni della tragedia e ingegnere residente a Fiesole. E aggiungeva: “Mancava secondo me, un ispettore tecnico, attivo sulla linea.” I quotidiani in effetti dando conto di un tale dott. T., un’autorità in questioni di elettricità il quale andando nel tram elettrico a Fiesole nei giorni successivi all’inaugurazione aveva scambiato alcune parole con il conduttore e si era meravigliato che quest’ultimo ignorasse certe cose elementari, relative a ciò che faceva. Il dott. T. scese del tram con altri suoi amici a San Domenico, e non volle continuare la corsa ritenendo che i viaggi fatti in tal modo potessero essere molto pericolosi. I fatti, purtroppo, gli hanno dato ragione. Il servizio rimase interrotto da quello stesso 23 settembre e nell'inchiesta che ne seguì le responsabilità fu attribuita all’inesperienza del personale, particolarmente del manovratore Camici. Intanto il collegamento tra Firenze e Fiesole fu ripreso da tram trainati da asini. Tuttavia la gente ne fu confusa nel vedere dei tram elettrici percorrere quella stessa tratta anche dopo la sospensione del servizio elettrico. Per chiarire, la Questura di Fiesole fece invio di un comunicato a tutti i giornali: “Alcuni giornali hanno pubblicato che è stato ripreso il servizio della tranvia elettrica. La Questura si affretta a partecipare che tale notizia non è esatta: la R. Prefettura ha permesso soltanto delle corse di prova, all’unico scopo di istruire e impratichire il personale, a condizione assoluta per altro che le vetture abbiano un cartello portante la seguente indicazione: CORSA DI PROVA e che sia proibito assolutamente di ricevere dei passeggeri.” Il personale della tramvia Firenze-Fiesole fu costretta a pagare un caro prezzo dopo quella tragedia: erano pagati L. 2,25 al giorno solo se prestavano servizio. Per esercitare la linea, in prova, come detto nel comunicato della Questura, si facevano solamente 15 corse al giorno perciò il personale -manovratori e fattorini- prestavano servizio solo ogni due giorni ciascuno di loro. L’onorevole Ministro dei lavori pubblici nominò una Commissione - con decreto del 1 ottobre - che aveva l’incarico di procedere ad “una rigorosa ispezione della linea di tramvia elettrica da Firenze a Fiesole, nonché dei relativi impianti e del materiale mobile per accertare che siano tali da garantire un regolare e sicuro esercizio della tramvia medesima.” I periti, il capo del servizio tecnico e l’ing. della trazione della Rete Adriatica, erano anche stati incaricati di dare un parere sui motivi del disastro. Finalmente e dopo alcuni lavori di modifica sulla rete, il ministero dei Lavori Pubblici diede autorizzazione per la ripresa del servizio su tutta la linea. Era il 26 marzo 1891, sette mesi e tre giorni dopo la catastrofe. Il servizio poté allora riprendere sull’intera tratta, con corse ogni 20 minuti circa tra le 7 di mattina e le 8 di sera. Come nella tratta Firenze-Fiesoli la ripresa si fece in salita e tra numerose curve: il 29 marzo, a soli tre gironi della riapertura, un tram elettrico proveniente da Fiesole e giunto fra San Domenico e San Gervasio, uscì delle rotaie. Questa volta però l’unica conseguenza riportata fu che tutti i tram della linea subirono un ritardo di circa un’ora.

Il tram a Fiesole. Cartolina scansionata da esemplare in Vera fotografia - collezione Federico Ferraboschi (Edizioni Brogi) dal sito Stagniweb

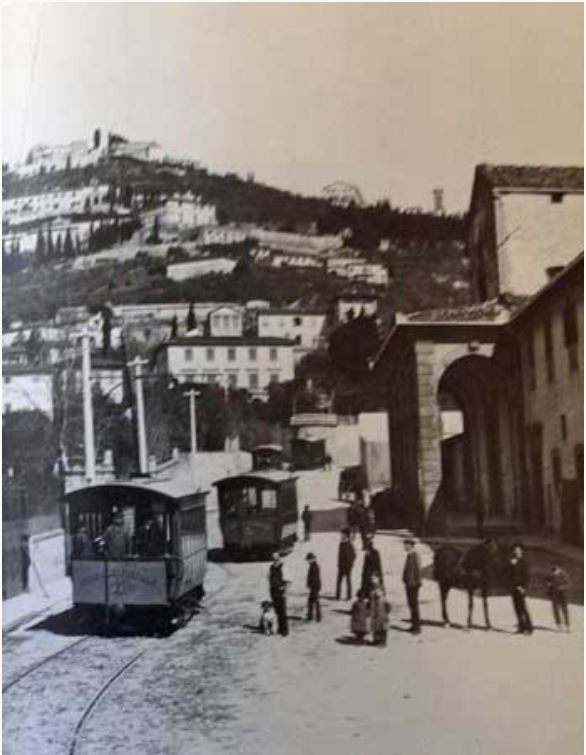

Tram elettrico della linea Firenze-Fiesole in partenza dal Convento di San Domenico (Firenze) prima di iniziare la salita per arrivare a Fiesole dopo una notevole quantità di curve e tornanti. La linea tranviaria Firenze-Fiesole fu la prima linea elettrica, inaugurata nel mese di settembre di 1890. Il percorso corrisponde a quell percorso oggi dalla linea di autobus 7 delle Autolinee Toscane. Foto disponibile sul sito Tutto Toscana https://tuttatoscana.net/tag/vecchia-firenze-e-dintorni-solo-foto-depoca/

Il luogo dell'incidente oggi

Foto 1. Piazza Mino, Fiesole come appare oggi. Allora capolinea del tram elettrico, oggi capolinea dell’autobus 7. A destra il Duomo di San Romolo e a sinistra l’Hotel Villa Aurora, oggi una struttura di lusso a Fiesole allora. A meno di 100 metri a sinistra di Villa Aurora inizia la pendenza e le molteplici curve che caratterizzano le strade dei Colli Fiorentini.

Foto 2. Accesso a villa Kraus, a circa 300 metri dal capolinea di Piazza Mino dopo la prima curva del percorso da Fiesole verso Firenze. Da questa villa uscirono i lavoranti che corsero dietro la carrozza e prestarono i primi soccorsi.

Foto 3 e 4. Panoramica della strada percorsa prima dal tram a cavalli e poi da quello a vapore prima di essere sostituita con il tram elettrico. Fiesole si trova a 295 m slm a circa 10 km. di Piazza Alessandro Volta a Firenze. Il percorso offre una magnifica panoramica dei colli fiorentini e fiesolani, piagato di ville e dimore storiche. La pendenza media del percorso è di circa il 4.2% arrivando in certi punti a sfiorare l’8%. La tratta più impegnativa è la discesa che porta da piazza Mino (Fiesole) fino al Convento di San Domenico alle porte di Firenze di circa 5 km.

Foto 5. “All’altezza della curva dopo Villa San Michele, mentre percorreva la precipitosa strada nell’angolo che fa via Martellini proprio sotto la gran villa di Doccia, la carrozza perse il controllo e andò a sbattere contro il muro che serve da parapetto alla stradetta superiore, da dove si accede al pittoresco vialetto dei cipressi.” Quello che presumibilmente sia stato il luogo dell’incidente ed il muro contro il quale ha urtato il tram: il muro superiore (in secondo piano) e quello inferiore dal quale si accede a strada Doccia che più in giù consente l’ingresso al Parco Monte Ceceri (ingresso “C”). Risalendo verso destra c’è oggi Hotel Villa Fiesole. In fondo si osserva (in riparazione) villa San Michele, oggi hotel della catena Belmond.

Fonti:

- La catastrofe di Doccia, La Nazione, mercoledì 24 settembre 1890, firmato da Sigaretta, Biblioteca Digitale Toscana

- La Nazione, giovedì 25 settembre 1890.

- La Nazione, lunedì 29 settembre 1890.

- La Nazione, sabato 4 ottobre 1890.

- La Nazione, martedì 7 ottobre 1890.

- La Nazione, lunedì/martedì 30-31 marzo 1890.

- Angelo Uleri, Le tranvie a vapore della Toscana, Alinea editrice, 1999

- Fabrizio Pettinelli, Firenze in tranvai, Firenze, AIDA editore, 2008

- L’Hotel Aurora e la Guerra, Narrando Fiesole, www.narrandofiesole.it

- Sito Stagniweb http://www.stagniweb.it/

- Sito Fotofiesole http://fotofiesole.blogspot.com