Tranvài 2.0 è la nuova versione, più snella e moderna, del primo giornalino dell'Atts.

In ogni numero una selezione di alcuni articoli facenti parte queste categorie: Vita dell’Atts, Progetti significativi dell’Atts, Rapporti con altre associazioni, Restauro veicoli storici, Cronache tranviarie torinesi dai giornali d’epoca, Storia dei trasporti di Torino e dintorni, Aneddoti e fatti di costume, Curiosità dai libri dell’Atts, Tecnica tranviaria, Modellismo, I tram di… e Novità tranviarie dal mondo.

UN SECOLO ATTRAVERSO I GIARDINI REALI

di Luca Giannitti

Il 20 settembre (1870) è una data passata alla storia per la breccia di Porta Pia, a Roma, aperta dai bersaglieri del generale Cadorna, divenuta simbolo della fine dello stato pontificio e importante passo per la riunificazione d'Italia. Sempre il 20 settembre di qualche anno dopo, nel 1923, quella data venne celebrata con un avvenimento molto significativo per la città di Torino: è il giorno in cui si sarebbero dovuti aprire al traffico pubblico i Giardini Reali inferiori, ovvero la parte esterna ai bastioni della cinta muraria della città.

Vista dei Giardini Reali nel Theatrum Sabaudiae

Vista dei Giardini Reali nel Theatrum Sabaudiae

La storia dei Giardini Reali risale al XVI secolo con il duca Emanuele Filiberto di Savoia che volle ergere Torino a capitale del suo regno e ne fece realizzare il primo nucleo in quella che era l’estrema periferia nord-est della città. Con l'occupazione Napoleonica e la demolizione della cinta muraria che portò alla realizzazione dei viali ottocenteschi circondanti la città (tra cui corsi Regina Margherita e San Maurizio), il terreno compreso tra questi nuovi assi e i Giardini Reali originari venne annesso al Giardino alto, costituendo gli attuali Giardini Reali inferiori.

Al tempo quest'area era chiusa da un muro in mattoni e nel 1864 venne scelta per ospitare il serraglio reale, una sorta di giardino zoologico privato di Vittorio Emanuele II.

Al tempo quest'area era chiusa da un muro in mattoni e nel 1864 venne scelta per ospitare il serraglio reale, una sorta di giardino zoologico privato di Vittorio Emanuele II.

A seguito dell’apertura del prolungamento di via XX Settembre a ovest e di via Rossini a est, divenne sempre più forte l’esigenza di un’arteria intermedia tra le due vie e il Demanio concesse al Comune un’area per aprire quello che oggi è il viale dei Partigiani. Con la medesima convenzione si destinò a parco pubblico la zona del giardino basso. L'esecuzione delle opere venne deliberata nel 1914 dall'amministrazione comunale, presieduta dall'on. conte Teofllo Rossi, e nel 1916 iniziarono i lavori secondo il progetto definitivo dell'ing. Giorgio Scanagatta, capo dell'ufficio tecnico municipale. A causa della guerra, prima, e di problemi vari, dopo, i lavori procedettero molto lentamente, giungendo a conclusione solo nel 1923.

Stato iniziale

Stato iniziale

Progetto di fornice unico con singole colonne

Progetto di fornice unico con singole colonne

Progetto con 3 fornici, di cui il centrale maggiore, intervallati da pilastri in bugnato

Progetto con 3 fornici, di cui il centrale maggiore, intervallati da pilastri in bugnato

Progetto con 4 fornici di uguale dimensione intervallati da pilastri in bugnato

Progetto con 4 fornici di uguale dimensione intervallati da pilastri in bugnato

L'apertura del nuovo viale implicava due opere fondamentali: un cavalcavia per mantenere la comunicazione delle parti alte del giardino e un'apertura attraverso il palazzo del governo in piazza Castello. Per quest'ultimo erano stati presentati tre progetti che ipotizzavano tre diversi porticati che permettessero di superare l'ostacolo del palazzo, senza chiaramente abbatterne nessuna sezione. Dei bozzetti originari, qui riprodotti, alla fine fu realizzato l'ultimo con la variante delle colonne binate in pietra invece dei pilastri bugnati in laterizio disegnati. I binari, presenti fin dall'inizio, attraversavano singolarmente i fornici di piazza Castello mentre poi si affiancavano sul lato ovest e percorrevano così tutto il tragitto fino a corso Regina Margherita, passando insieme sotto all'arcata di ponente del cavalcavia.

Una immagine dell'inaugurazione del 29 settembre 1923

Una immagine dell'inaugurazione del 29 settembre 1923

Vista aerea del cavalcavia dei Giardini Reali con un tram della linea 18

Vista aerea del cavalcavia dei Giardini Reali con un tram della linea 18

L'inaugurazione doveva avvenire il 20 settembre 1923 alla presenza di Mussolini, ma non fu possibile a causa dei suoi impegni diplomatici a Belgrado per la questione di Fiume. Parallelamente anche la salute delle principesse Mafalda e Giovanna destava pubblica preoccupazione tanto che la cerimonia fu posticipata al sabato 29 settembre. Alle ore 10.30 del giorno inaugurale, alla presenza della principessa Letizia e del Duca d'Aosta si tiene la solenne cerimonia di apertura del cavalcavia: la principessa taglia il nastro, si sofferma a colloquiare con il direttore dell'Atm, l'ing. Giupponi, e finiti i suoi doveri si allontana a bordo di un'automobile; al contrario il Duca d'Aosta (Emanuele Filiberto di Savoia, il duca invitto commemorato dal 1937 dal monumento in piazza Castello lato via Po) e le altre autorità cittadine prendono posto a bordo di una delle tante vetture tranviarie della nuova linea 18 in sosta: con essa percorrono la salita fino in piazza Castello, dove dopo il breve viaggio scende dal tram e si allontana non senza complimentarsi per la riuscita dell'evento. Finita la cerimonia si concede la possibilità a tutti i cittadini di accedere al nuovo viale e le cronache del tempo raccontano di una diffuso apprezzamento per la novità.

Il 29 settembre si inaugurarono contemporaneamente sia la nuova linea 18 che il transito nei Giardini Reali: la linea 18 (antica Barriera di Nizza-Corso Palermo) era il risultato dell'unione della linea N (Barriera Nizza-Piazza Castello) della ex compagnia Belga con il prolungamento, di nuova costruzione, per Piazza Castello, Giardini Reali, corso Regio Parco, corso Palermo fino all'incrocio con via Bologna, dove veniva stabilito il capolinea provvisorio in attesa del completamento dei lavori della tratta fino a quello definitivo in Borgo Monterosa, nell'incrocio cioè di corso Palermo con corso Giulio Cesare (al tempo "Ponte Mosca"). Con l'istituzione del nuovo tragitto si stabilì che i vecchi abbonati alla linea N ottenessero il diritto alla libera circolazione sull'intera linea 18. Secondo le complesse tariffe del tempo la nuova linea veniva divisa in tre sezioni i cui confini sono segnati da corso Marconi (al tempo "del Valentino") e dal ponte di corso Regio Parco: la tariffa "normale" era valida per due sezioni e più precisamente per il tratto Antica Barriera Nizza-Corso Regio Parco e Corso Marconi-Corso Palermo (angolo via Bologna).

Un momento del trasporto del monumento al Carabiniere verso i Giardini Reali

Un momento del trasporto del monumento al Carabiniere verso i Giardini Reali

Nel 1933 venne realizzato il Monumento Nazionale al Carabiniere e fu posato nei Giardini Reali. Nel corso dei decenni nulla è variato in questo angolo di Torino, solo gli alberi sono cresciuti, alcuni abbattuti durante la Seconda Guerra Mondiale, altri piantumati nuovi e nel frattempo cresciuti anch'essi...

La linea 31 ripresa ai Giardini Reali negli anni Trenta

La linea 31 ripresa ai Giardini Reali negli anni Trenta

La linea 18 ripresa nel 1937

La linea 18 ripresa nel 1937

Non sono molte le linee transitate in questo caratteristico punto della rete: dopo la linea 18 viene deviata per i Giardini Reali anche la linea 31 dal 1924 al 1937 quando lascia spazio alla linea 12. Con la riforma del 1966 resterà solo più la linea 31 (poi 24) gestita occasionalmente per il periodo della commemorazione dei defunti fino al 1972.

La linea 12, deviata, ripresa nel 1992: sono gli ultimi

La linea 12, deviata, ripresa nel 1992: sono gli ultimi

Bisognerà attendere il 1994 per il ritorno del tram (sempre la linea 18, anche se post-rete'82) che vi resterà in modo (quasi) continuativo fino al 2007, anno in cui la linea 18 viene definitivamente sostituita dagli autobus. Solo nell'estate del 1998 si effettua un intervento alla geometria dei binari che sulla discesa di viale I Maggio li vede riposizionati in posizione divaricata ai due lati della strada, come anche nel transito sotto al cavalcavia. Tra l'altro il tratto in discesa risulta essere il più acclive di tutta la rete torinese: per quanto breve, raggiunge una pendenza del 8%!

Nel 2011 l'inaugurazione della linea storica 7 permetterà di rivedere il tram attraverso il verde della vegetazione che cresce rigogliosa alle spalle del centro della città di Torino, in quello che è forse il percorso più spettacolare di tutta la rete.

2021: due tram storici ripresi nel passaggio sotto ai fornici del cavalcavia dei Giardini Reali

2021: due tram storici ripresi nel passaggio sotto ai fornici del cavalcavia dei Giardini Reali

IL RONDÒ RIVELLA

di Luca Giannitti

Nella consuetudine torinese sono presenti degli appellativi non ufficializzati dalla toponomastica cittadina: senza scomodare i casi di abbreviazioni (es. corso Vittorio) o diminutivi (es. piazza Carlina), esistono proprio dei luoghi i cui nomi non si trovano negli elenchi ufficiali, come largo Marconi (lo slargo all'incrocio con via Nizza è senza nome), Rondò della Forca (l'incrocio tra corso Regina Margherita e corso Principe Eugenio) e Rondò Rivella (corso Regina Margherita e corso Regio Parco). Quest'ultimo luogo tocca da vicino Atts perché è il punto dove transita la stragrande maggioranza dei giri con i tram storici e il suo nome resta sulla bocca di tutti, spesso senza conoscerne la storia che si cela dietro.

Partiamo dal nome. Si dice "Rondò" perché storicamente è stato una rotonda negli anni Sessanta, i binari e le automobili non percorrevano corso Regina Margherita in rettilieno ma dovevano girare attorno a una isola di traffico centrale. Solo tra gli anni Settanta e Ottanta la strada sarebbe stata nuovamente rettificata, ma nell'immaginario collettivo la rotonda è rimasta. "Rivella" invece deriva dalla coppia di edifici che incorniciano lo slargo sul lato nord e apre in modo scenografico corso Regio Parco. Gli edifici sono opera dell'architetto torinese Eugenio Vittorio Ballatore di Rosana (1880-1948, già autore dello Stadium e del Motovelodromo) che li ha realizzati nel 1929 in uno stile tardo eclettico, mescolando l'impostazione ottocentesca della "Porta urbana" (l'imbocco monumentale di un boulevard urbano) con decorazioni Art Déco e un uso delle linee geometriche prossime allo stile Novecento caratterizzato anche dall'alternanza di laterizi e fasce intonacate.

Le torri Rivella in costruzione nel 1929.

Le torri Rivella in costruzione nel 1929.

Vista della torre Rivella di destra con l'insegna dell'omonima pellicceria, foto anni Cinquanta.

Vista della torre Rivella di destra con l'insegna dell'omonima pellicceria, foto anni Cinquanta.

La committenza è attribuita a Francesco Rivella, ricco imprenditore co-fondatore del Casino di Saint Vincent (Valle d'Aosta) e proprietario di un atelier di pellicceria, particolarmente famoso negli anni Cinquanta e Sessanta, per il quale i nuovi palazzi sarebbero diventati l'imponente nuova sede (cosa effettivamente realizzata, come testimoniato dalle insegne sul palazzo lato nord-est posto al civico 98 di corso Regina Margherita, sede ufficiale dell'attività). Il successo dei suoi prodotti arrivò perché affiancò la conceria alla pellicceria, fu il primo a tingere le pelli di castoro nei colori che erano allora di tendenza e usò con maestria e in modo massiccio la pubblicità, segnando una strategia ripresa anche dai concorrenti e dando un forte impulso al settore. Grazie a questi successi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al sig. Francesco Rivella è stata conferita il 2 giugno 1956 l'onoreficenza di "Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana", riconoscimento destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Alla sua morte l'attività fu portata avanti, per poco tempo, dai dipendenti senza particolare successo. Francesco Rivella non ha alcuna biografia nota ma da alcuni documenti del consiglio della Val d'Aosta (dove è indicato "Gr. Uff. Francesco Rivella fu Bartolomeo") si evince che è figlio di Bartolomeo Rivella.

"Il signor Rivella* indossante uno dei suoi vestoni" (*Bartolomeo)

"Il signor Rivella* indossante uno dei suoi vestoni" (*Bartolomeo)

Di Bartolomeo Rivella, invece, si hanno più notizie grazie alla guida "Augusta Taurinorum. Torino illustrata nelle sue Cose e nei suoi Cittadini" che, nell'edizione pubblicata nel 1901, lo cita come "Prima Conceria e Tintoria Italiana per Pelliccerie e per Vestiarii d’ogni genere, da Automobilisti, Ciclisti, ecc." con sede in Strada del Regio Parco numero 1 e che ne racconta così le caratteristiche salienti:

"Nel 1871 l’intraprendente Rivella impiantava in Torino, su modeste basi, questa industria, e la pratica che nell’articolo si era acquistata lavorando nelle primarie fabbriche dell’estero, gli assicurarono ben presto una buona fama, che, mercé il suo attivo lavoro e l’onestà del suo trattare, egli seppe sempre conservarsi.

Il Rivella fa annualmente forti acquisti negli incanti di Londra di merce proveniente dalle Americhe, e nel suo Stabilimento la merce originaria greggia si concia, si lavora e si confeziona secondo il gusto e le richieste della sua elegante clientela. Dal più piccolo oggetto di pellicceria, come boas, manicotti, ecc., ai grandi mantelli, sia per uomo che per signora, tutto si eseguisce nello Stabilimento Rivella. E questi ebbe il merito di escogitare un genere nuovo e di riuscirvi egregiamente. Intendiamo parlare dei suoi Vestoni di vitello annerito per alpinisti, automobilisti, ciclisti, cavallerizzi, amazzoni, ecc. Corazzati di simili coperture, le intemperie non possono più influire sul nostro debole corpo, che in tal modo è reso invulnerabile e inaccessibile alle influenze del vento, del freddo, dell’acqua, della neve.

Questi lavori, di cui il Rivella garantisce sempre la ottima bontà e gli effetti promessi, ottennero ovunque un grande favore: a Parigi, a quella Mostra del 1900, dove convennero migliaia e migliaia di espositori da tutte le parti del mondo, il Rivella era l’unico che presentasse questi tipi di Vestoni di vitello annerito, e per essi otteneva il Gran Premio; a Torino, al Concorso automobilistico dello stesso anno, gli veniva conferita la medaglia d’argento.

Il Berretto di riccio Umberto I, fabbricato dal Rivella, è un non plus ultra del genere; basti accennare al fatto che il compianto Re Umberto I aggradì tanto uno di questi berretti offertogli, che volle compensarne l’intelligente industriale con uno splendido spillo portante la corona e l’iniziale reale circondata da magnifici brillanti.

E qui terminerà il nostro dire non senza tributare un elogio di cuore al solerte e benemerito Rivella, che ha saputo trovare un genere tanto utile, e direi quasi umanitario, per la innumerevole classe degli automobilisti e touristi in genere."

Il figlio Francesco sfruttò in modo proficuo l'esperienza della conceria che, affiancata alla pellicceria, gli permise di confezionare capi innovativi con cuoio e pelliccia. Da notare come la posizione della conceria del padre, sita in corso Regio Parco 1, sia probabilmente il motivo principale per cui gli edifici della nuova sede sorsero proprio qui nel 1929.

Manifesto pubblicitario anni Trenta.

Manifesto pubblicitario anni Trenta.

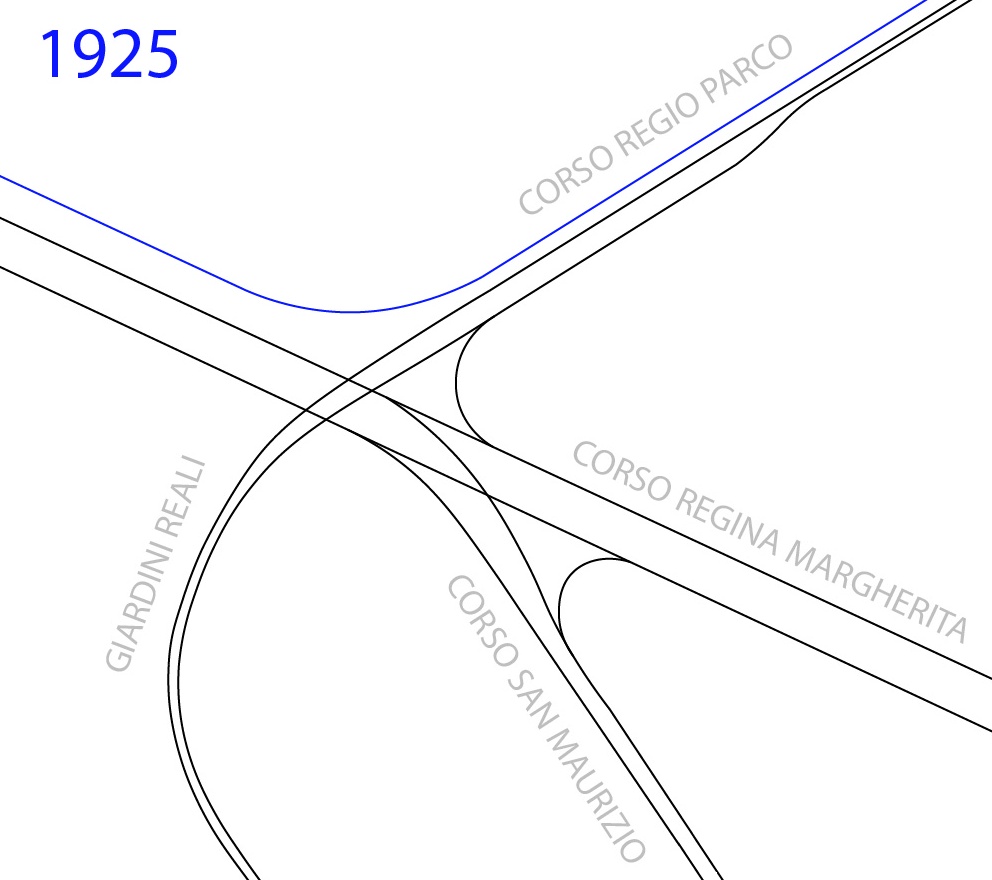

Altrettanto articolata è la storia dell'evoluzione della disposizione dei binari su questo incrocio. È importante una premessa: nel proseguo dell'articolo si presenterà la situazione dei binari in alcuni momenti storici e le geometrie sono state ricavate da foto e documentazione, che purtroppo non coprono al 100% né l'arco temporale, né l'intera area. Risulta ovvio che in presenza di nuovi documenti, l'articolo potrà essere corretto o integrato. Si ringraziano i soci Atts Paolo Chiesa, Antonio Accattatis, Emiliano Aichino e Michele Bordone per il supporto fornito.

La prima linea a transitare, nell'epoca dei cavalli, sull'asse che da corso Regina Margherita porta in corso San Maurizio è la linea della Barriera di Nizza (D), dal 1879, affiancata nel 1890 dalla linea dei Viali (G) e nel 1898 si apre l'asse di corso Regina Margherita con l'omonima linea che da Porta Palazzo raggiungeva la Barriera di Casale. La linea Torino-Settimo, ante elettrificazione, viaggiava sul controviale sud di Corso Regina (a binario unico) per poi svoltare al Rondò Rivella su corso Regio Parco. Ma c’era anche l'originaria linea 4 Atm che, non potendo viaggiare sui binari della Belga, occupava l’altro controviale, a nord, da Porta Palazzo fino al rondò dove poi proseguiva nel viale centrale, in un tratto di corso Regina Margherita occupato da ben 4 binari.

Il crocevia negli anni 10 con in vista i binari di corso San Maurizio e la disposizione dei binari negli anni Dieci. In verde i binari Atm, in rosso i binari della Belga e in nero il binario banalizzato della tranvia interurbana Torino-Settimo.

Nel 1923 la rete Belga riscattata dal Comune di Torino e il 20 settembre dello stesso anno si ha l'apertura dei binari dei Giardini Reali con il transito della linea 18, prima linea della nuova rete unificata, che dall'allora viale Principessa Maria Letizia si dirigeva direttamente verso corso Regio Parco.

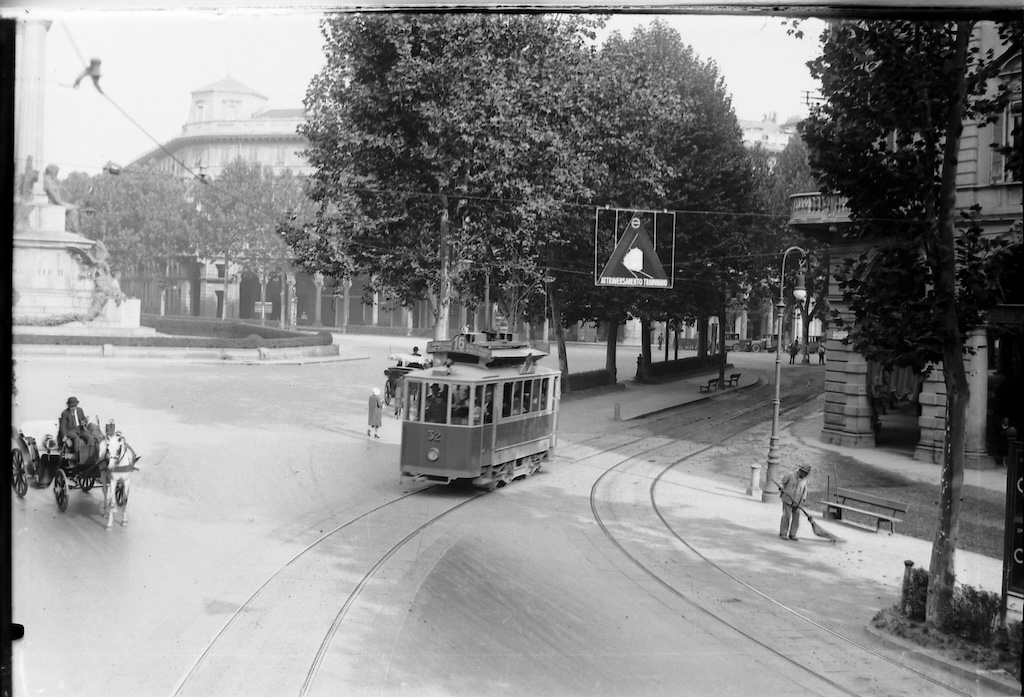

In questa carta si vede la situazione nel 1925, con le linee 7 e 17 che percorrono corso Regina Margherita, la linea 16 che svolta su corso San Maurizio e le linee 18 e 31 che dai Giardini Reali tagliano il corso per inoltrarsi su corso Regio Parco. L'immagine invece è del 1929 e ci presenta bene la geometria dei binari della parte est del crocevia.

La tranvia di Settimo, con l'elettrificazione del 1925, è stata spostata sul controviale nord di corso Regina (capolinea di fronte alla caserma dei vigili del fuoco) e svolta (sempre a binario unico) su corso Regio Parco.

Vista delle torri Rivella, appena costruite, da corso San Maurizio, anno 1929/30.

Vista delle torri Rivella, appena costruite, da corso San Maurizio, anno 1929/30.

Nel 1939 la linea per Settimo fu ceduta dalla STEP al Comune di Torino attraverso la SATTI nell'ambito di un piano di riordino delle tranvie intercomunali torinesi. Con la nuova gestione si modifica anche il capolinea che viene spostato da corso Regina Margherita all'Autostazione Dora, si posa quindi un binario di raccordo che percorre le vie Fiochetto e Gené e i binari vengono razionalizzati.

L'immagine e il relativo schema dei binari raffigura la situazione tra il 1939 e il 1955 con i binari di corso San Maurizio con lo spostamento del capolinea della linea Torino-Settimo all'Autostazione Dora con la conseguente posa di un binario di raccordo su via Fiochetto.

Il 19 novembre 1955 avviene la chiusura dei binari di corso San Maurizio con la deviazione della linea 16 su via Rossini e corso Regina Margherita. In questo momento storico avviene la creazione della rotonda e si può quindi datare il conio del termine "Rondò Rivella".

Stessa inquadratura un decennio dopo, notare i binari di corso Regina Margherita non più rettilinei ma che si allargano per la rotonda.

Cartolina con vista di corso Regina Margherita con il "rondò".

Cartolina con vista di corso Regina Margherita con il "rondò".

L'asse dei binari di corso Regina Magherita viene interrotto da una rotonda che collega i binari dei Giardini Reali e di corso Regio Parco. Così resterà fino ai primi anni Ottanta, quando la costruzione della linea 3 di metropolitana leggera e il futuro arrivo dei tram serie 7000 impongono una serie di modifiche alla rete al fine di garantirne la circolabilità. I tram serie 7000 hanno un raggio di curvatura minimo di 25 metri, oltre 10 metri in più rispetto al resto dei tram in circolazione (serie 2500, 2700, 2800 e 3100).

Il primo intervento riporta i binari rettilinei dell'asse di corso Regina Margherita, poi all'arrivo dei due prototipi 7000 e 7001, al fine di rendere accessibile il tratto di corso Regio Parco per le prove, si realizzano due raccordi diretti che tagliano la rotonda: con i loro 25 metri di raggio minino, i tram non potevano percorrere la perimetrale. Vengono aggiunti anche dei flessi per permettere l'inversione di marcia ai nuovi tram bidirezionali. Il raccordo che da corso Regio Parco svolta a sinistra in corso Regina Margherita resterà in opera fino al 1992, quando i lavori di rinnovo binari lo elimineranno, contestualmente alla dismissione dell'impianto a lato del Cimitero Monumentale. Durante questi lavori di rinnovo viene posato il nuovo binario di scarto su corso San Maurizio, quasi a ripercorrere il vecchio sedime dell'impianto dismesso nel 1955. I tram serie 7000 potevano percorrere esclusivamente i binari di corso Regina Magherita, il binario di scarto su corso San Maurizio e potevano arrivare sul ponte di corso Regio Parco ma solo arrivando dal fiume Po.

Schema dei binari nel periodo tra il 1987 e il 1992; più a sinistra una foto di un tram serie 7000 ripreso nel 1994 al Rondò Rivella, poco dopo i lavori al rinnovo dei binari.

Oggi l'impianto dei binari presenta una rotonda tranviaria completa con l'attraversamento diretto dell'asse di corso Regina Margherita e un tronchino di scarto su corso San Maurizio, presente solo arrivando da Porta Palazzo. Vi sono 9 scambi di ingresso e 8 di uscita, due scambi sono manuali, tutti gli altri con impianto a radiofrequenza. Il raggio interno nella rotonda è compreso tra 17 e 18,5 metri.

L'ultimo intervento ai binari sul Rondò Rivella è avvenuto nel luglio 2017 quando è stato sostituito uno scambio e un tratto di binario pesantemente rovinato nella perimetrale nord. L'immagine a lato fa riferimento alla fase iniziale dei lavori.

L'ultimo intervento ai binari sul Rondò Rivella è avvenuto nel luglio 2017 quando è stato sostituito uno scambio e un tratto di binario pesantemente rovinato nella perimetrale nord. L'immagine a lato fa riferimento alla fase iniziale dei lavori.

Rondò Rivella resta così un toponimo misterioso, una rotonda solo più tranviaria e un crocevia dalla ricca storia ma dalla poca considerazione di turisti e guide: un vero peccato, considerato che si trova a due passi dalla centralissima piazza Castello.

IL TRAM SU GOMMA

di Roberto Cambursano

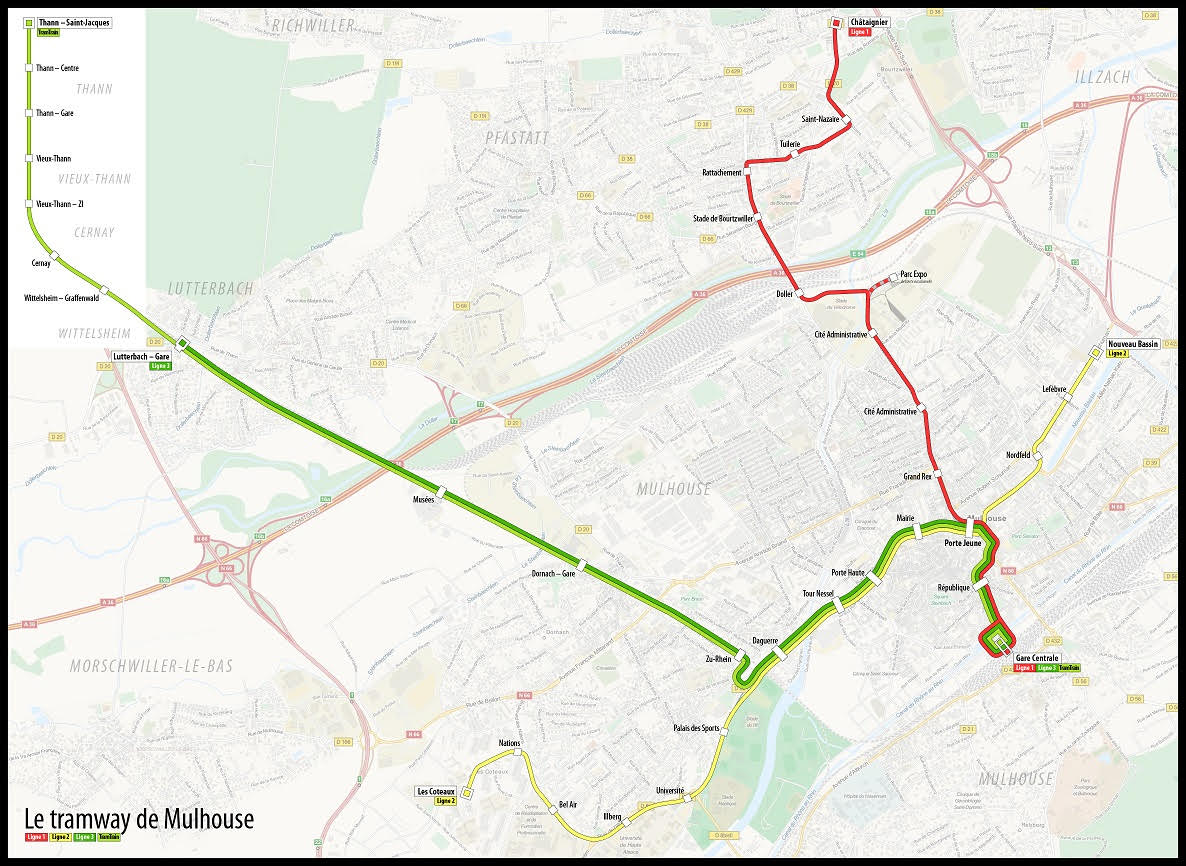

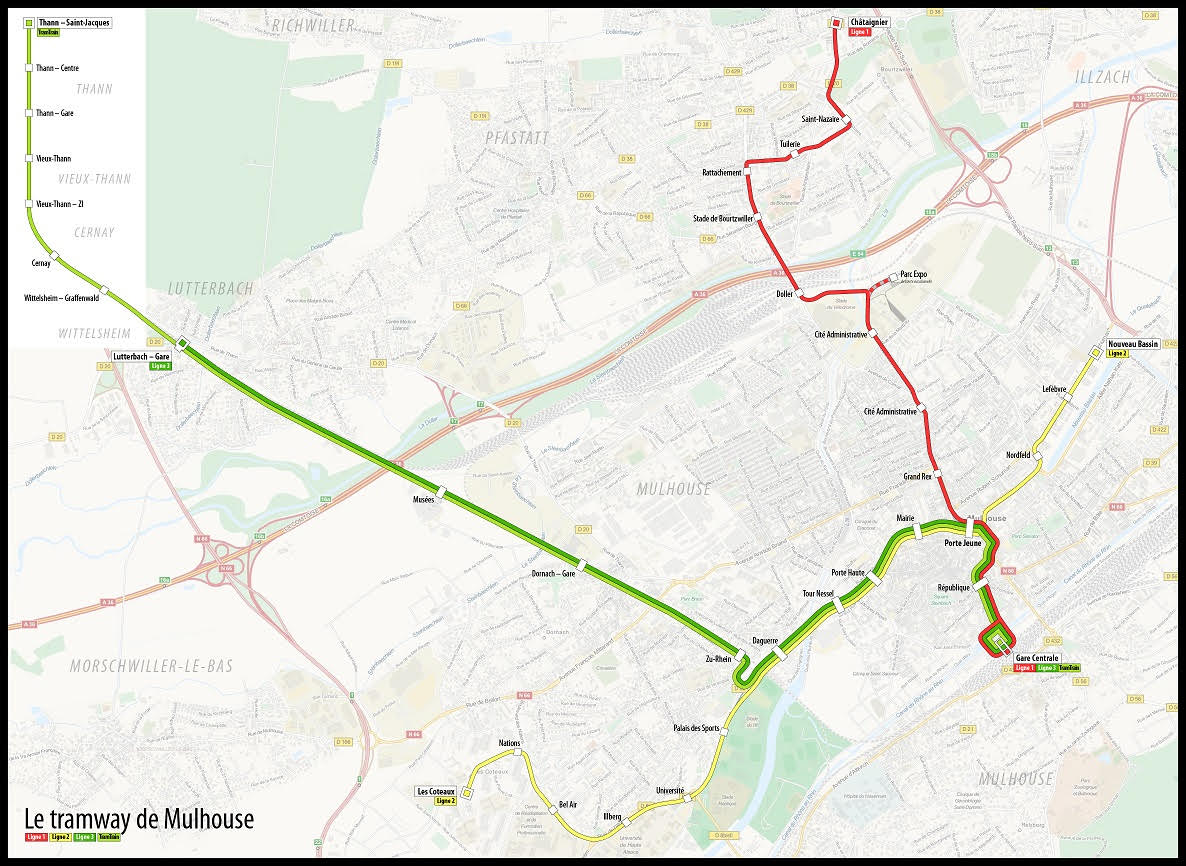

In Francia nell’anno 2000 si affacciò sulla scena il “tram su gomma”, che prometteva di essere un sistema di trasporto innovativo e competitivo rispetto al tradizionale tram su ferro ma che era destinato invece a deludere presto le aspettative.

E’ un sistema che si colloca a metà strada tra il tram e il filobus: si avvale di ruote gommate portanti, mentre la guida in condizioni normali è di tipo “vincolato” al pari di un normale tram: ciò si realizza tramite una particolare rotaia centrale nella quale scorrono piccole ruote metalliche poste sotto il veicolo.

| Anno di prima apertura | Città | Nazione | Numero linee | Sistema | Lunghezza rete | Flotta veicoli | Anno di chiusura |

| 2000 | Nancy | Francia | 1 | GLT | 11 km | 25 | 2023 |

| 2002 | Caen | Francia | 2 (A+B) | GLT | 16 km | 24 | 2017 |

| 2006 | Clermont-Ferrand | Francia | 1 | Translohr | 16 km | 20 | |

| 2007 | Padova | Italia | 1 + 1* | Translohr | 10 km | 16 | |

| 2007 | Tianjin | Cina | 1 | Translohr | 8 km | 8 | |

| 2010 | Shanghai | Cina | 1 | Translohr | 10 km | 9 | |

| 2010 | Venezia | Italia | 2 (T1+T2) | Translohr | 20 km | 20 | |

| 2013 | Parigi | Francia | 2 (T5+T6) | Translohr | 19 km | 43 | |

| 2016 | Medellin | Colombia | 1 | Translohr | 4 km | 12 |

CAMPIONATO EUROPEO DEI TRANVIERI E 150 ANNI DEL TRAM A LIPSIA

di Mario Positello

Non solo a Torino si festeggiano i 150 anni del tram. Anche alcune grandi reti tedesche hanno raggiunto quest'anno, questo importante traguardo.

In particolare a Lipsia (Leipzig in tedesco) la celebrazione per i 150 anni, è avvenuta in contempoaranea con la manifestazione internazionale "Tram-EM" (European TramDriver Championship), il campionato europeo dei tranvieri, giunta alla sua nona edizione. Il 22 maggio, squadre di 2 tranvieri ciascuna, appartenenti a diverse aziende di trasporto europee si sono sfidate attraverso alcune vere e proprie gare di abilità con il tram. Il campionato, ovviamente di invenzione tedesca, si svolge ogni anno in una diversa città, ed ha visto ques'anno la partecipazione di 25 squadre, di cui l'Italia era rappresentata da Firenze. Valentina Danesi e Luigi Matino hanno chiuso al 14° posto, mentre la vittoria è andata ad Hannover cha ha preceduto Lione e Berlino.

Da segnalare la presenza di Melbourne, con l'Australia che partecipava per la prima volta, un po' sulla falsa riga degli European Vision Song Contest.

Le gare in totale erano 6, svolte su 2 turni, per la quale veniva assegnato sia un punteggio che valutato il tempo impiegato e consistevano in:

- frenare in un determinato punto in fermata;

- Posizionare manualemente vicino a un binario in curva, una sagoma, appena al di fuori della fascia di ingombro del tram, in modo tale che questi non la toccasse ma ci passase il più possibile vicino;

- Frenare a 30 km/h entro un certo punto;

- Arrestare il tram entro un cento posizione tramite la frenatura d'emergenza attraverso il dispositivo vigilante, senza intervenire sui normali comandi freni;

- "Billiardo" con il tram che spinge delicatamente una stecca da billiardo e in base a dove si ferma la biglia viene assegnato un punteggio;

- "Tram bowling" con il tram che spinge una enorme palla che colpisce dei birilli;

Data la presenza di tranvieri "forestieri" sono state utilizzate 3 vetture moderne del parco della LVB, più "familiari" da guidare rispetto ai Tatra con inseritore a pedali.

Teatro della manifestazione è stata la caratteristica Augustusplatz, uno dei principali nodi tranviari della città, dove circa 50.000 persone si sono alternate nel corso dell'evento, durato l'intera giornata. Qui di seguito alcune foto dell'evento, gentilmente concesse da Paul Schmidt dal sito l.nv-info.

A causa della interruzione dovuta al rinnovo dei binari sulla Kurt-Schumacher straße, che rappresenta il collegamento diretto tra il museo di Wittenberger Straße e la zona centrale della città, la parata è avvenuta su un breve percorso ad anello, attiguo allo stesso museo, che dal 2019 ospita una delle più grandi collezioni di vetture d'epoca a livello mondiale.

Il percorso breve ha infatti permesso di far uscire tutte le vetture restaurate del museo (comprese alcuni mezzi statici trainati) per un totale di 36 mezzi storici più le 6 vetture più moderne del parco della LVB, che si sono avvicendate nel corso della manifestazione, durata tutto il pomeriggio.

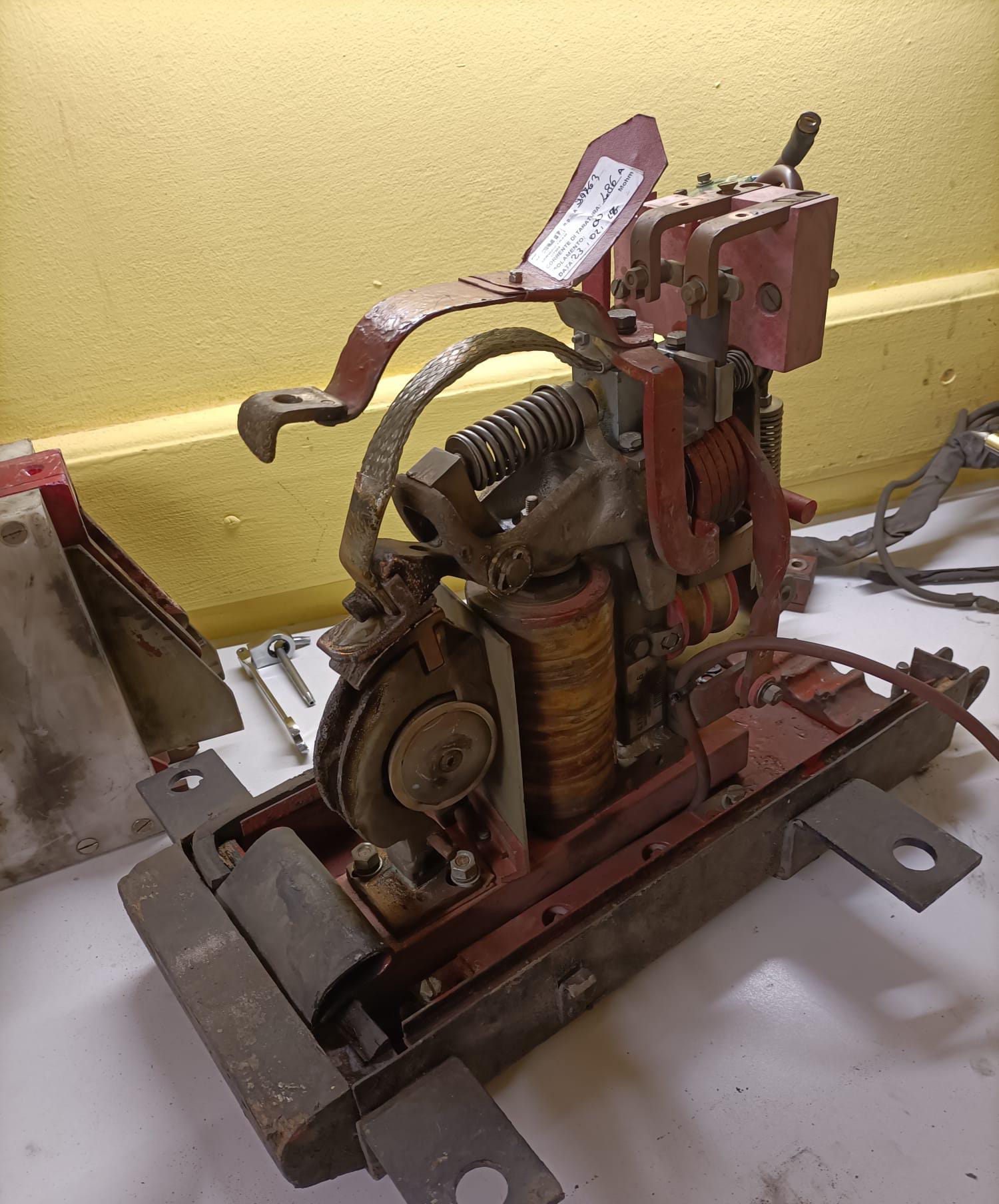

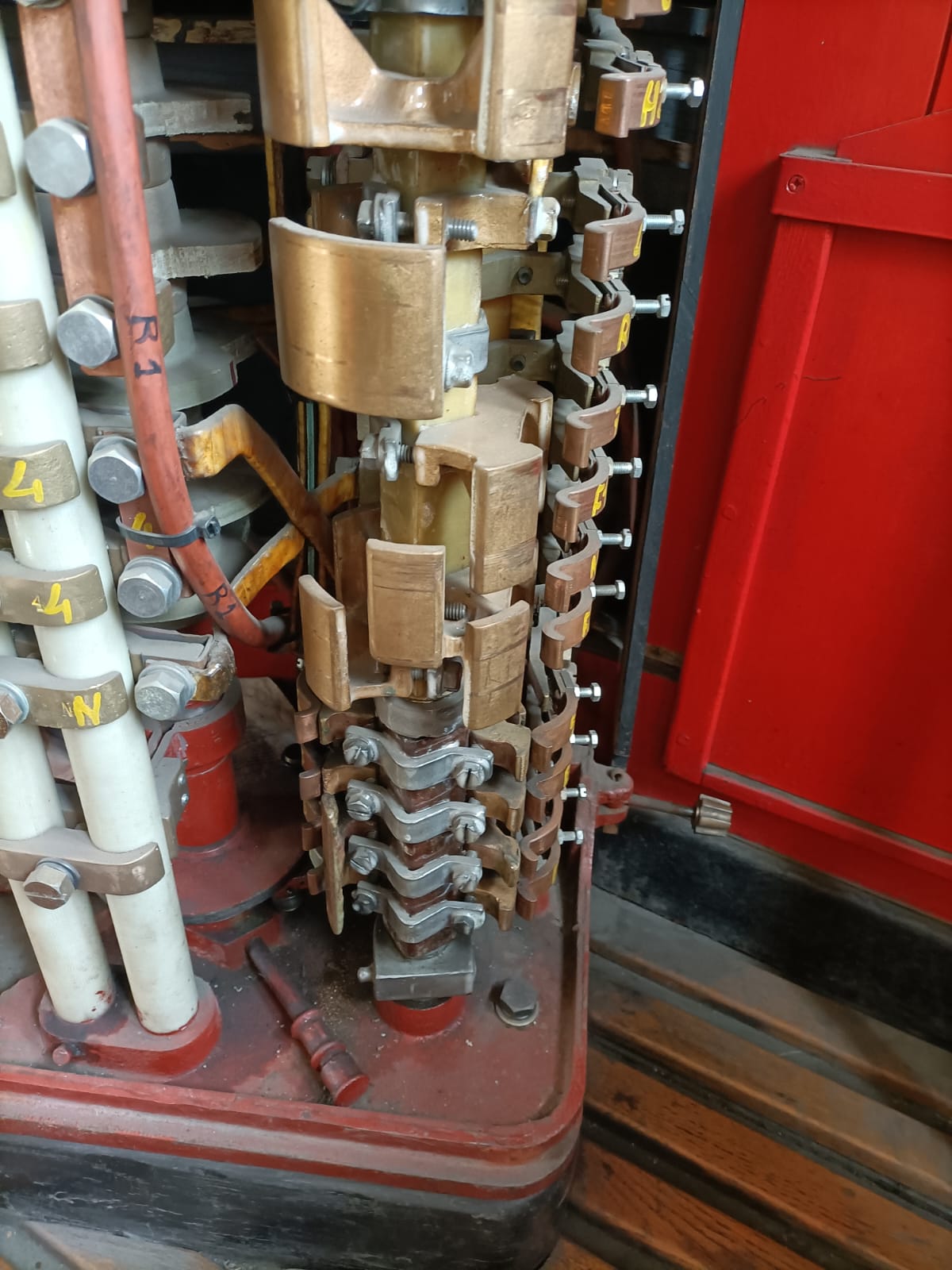

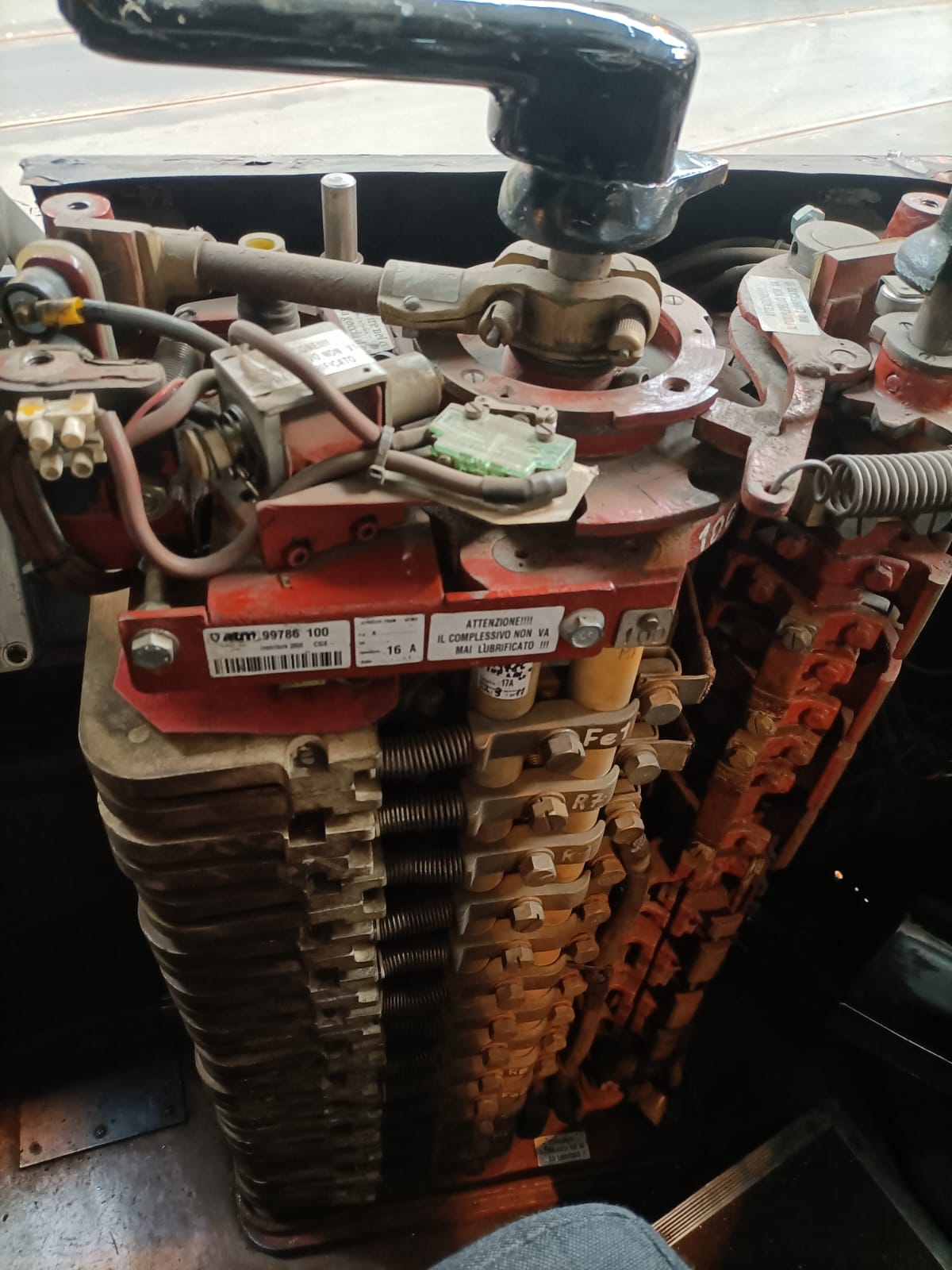

AUTOCARRO 306. UN MEZZO DI SERVIZIO NELLA COLLEZIONE ATTS

di Davide Fenoglio e Luca Giannitti

È con grande piacere che comunichiamo un nuovo e particolare arrivo, un veicolo che si aggiunge alla collezione ATTS, che non è composta da soli tram, ma anche da qualche mezzo su gomma: si tratta dell’autocarro di servizio n. 306 che vedete in foto.

Il veicolo è stato allestito nel 1982 dall’Atm sul telaio di un veicolo stradale Fiat 682 T4 del Consorzio Torino-Rivoli, acquistato nel 1956 dal Consorzio Torino Rivoli, che l'aveva poi passato all'azienda municipale dove aveva ricevuto la matricola C90. Nel 1978, dopo circa 20 anni di servizio il veicolo ha ricevuto una carrozzeria totalmente nuova realizzata con parti di ricambio di autobus Fiat 418 in consegna all'epoca e con un allestimento posteriore da carro-soccorso. In occasione del riordino dei veicoli di servizio avvenuto nel periodo olimpico, il C90 viene completamente revisionato, ricolorato in bianco (secondo la nuova livrea scelta dal GTT per gli autocarri e le auto di servizio) e rinominato 306.

Nell’azienda tranviaria, date le caratteristiche (marce ridotte e zavorra) è stato impiegato per interventi in linea sui tram, soprattutto in caso di deragliamenti. Per lunghi anni è stato assegnato al deposito San Paolo. Nell’ambito del rinnovo del parco veicoli, il veicolo è stato sostituito da un nuovo autocarro e ritirato dal servizio.

Date le peculiarità e la storia del mezzo, la rottamazione sarebbe stata una grande perdita.

Ringraziamo perciò il GTT che lo ha donato alla nostra associazione affinché venisse preservato. Sarà utilizzato in occasioni speciali, per esposizione e trasporti di materiale. Il veicolo è funzionante, ha la targa originale e presenta ottime condizioni estetiche. È allo studio la riverniciatura in arancione, colore che aveva in origine e il ripristino delle scritturazioni originarie.

IMMAGINI (foto archivio ATTS e GTT)

Presentato il nuovo tram Hitachi serie 8000

di Alessio Pedretti

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, durante le giornate di Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 nei pressi di Piazza Castello a Torino (lato Teatro Regio), ha fatto il suo primo esordio al pubblico la nuova elettromotrice Hitachi serie 8000 di GTT Gruppo Torinese Trasporti Torino, presentato in collaborazione con Hitachi Rail. L'elettromotrice risultava accessibile al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in particolare la protagonista dell'avvenimento è l'elettromotrice matricola 8003 risultante essere in questo momento la vettura maggiormente completa, vettura che ha seguito l'ordine delle consegne dopo le gemelle 8001 ed 8002, vetture che tuttavia abbiamo avuto occasione di fotografare con comodità buttando una occhiata all'interno dello Stabilimento Tortona. La prima vettura di tale serie è giunta il giorno 11 Febbraio 2022 ed ha iniziato dopo qualche settimana ad effettuare le prove notturne di circolazione.

L'elettromotrice 8003 è stata in quest'occasione solamente trainata in Piazza Castello ed ancora non risulta essere abilitata al trasporto passeggeri, si presume che la messa in esercizio di tali elettromotrici potrà avvenire a Dicembre 2022 e la prima linea che dovrebbe vederle in esercizio è la 3 Vallette - Corso Tortona, data l'assegnazione di tali vetture allo Stabilimento Venaria. E' prevista la consegna di 70 nuove elettromotrici che andranno via via a subentrare come minimo alle vetture più anziane serie 2800. Vi è da ricordare che la nuova serie 8000 è unidirezionale (presenta un salottino finale) ed è dotata di due postazioni per diversamente abili, sono presenti vetrate superiori che donano una maggiore luminosità, mentre per le caratteristiche è importante segnalare la lunghezza di 28 metri, l'offerta di 218 posti in piedi e totale di ben 254 posti nonché una velocità massima di 60 km/h.

Nelle FOTO, tutte del 17 Settembre 2022, è possibile osservare l'elettromotrice 8003 esposta in Piazza Castello ed accessibile al pubblico, occasione durante la quale non si è persa l'occasione per darle il benvenuto grazie ad ATTS Associazione Torinese Tram Storici si è potuto organizzare ed offrire in parallelo alcuni viaggi con le note elettromotrici storiche 116 e 502; al tempo stesso è possibile osservare un'immagine delle elettromotrici 8001 ed 8002 ritratte di sfuggita presso l'officina centrale GTT.

Quell'ultimo tram

di Stelio Yannoulis con Fabio Celaia

Pubblichiamo un interessante articolo, apparso sulla rivista "4 Piccole Ruote" nel numero di luglio/agosto 2022, sui tram di Bologna di cui ATTS ha recuperato un esemplare. Ringraziamo Stefania Ponzone, Direttore responsabile di 4 Piccole Ruote, Stelio Yannoulis, Presidente onorario del Fiat 500 Club Italia, e Costantino Cellie, autore del diorama, che hanno acconsentito ad inoltrarci la documentazione.

Le immagini di questo articolo sono tratte dall’opera del socio Costantino Cellie che ringrazio per la sua disponibilità e per aver fornito lo spunto per narrare questa storia antica, ma venata di grande attualità. Costantino ha raffigurato un momento preciso: domenica 3 novembre 1963, quando un tram della linea 13 fece la sua ultima corsa a San Ruffillo, una zona residenziale della prima periferia di Bologna, prima di rientrare definitivamente in deposito.

Ma come si è arrivati alla conclusione di questa vicenda? Il 2 ottobre 1880 si inaugura a Bologna la prima linea di tram a cavalli, collegando il tratto da Piazza Vittorio Emanuele II (l’unità d’Italia è relativamente recente e vige la monarchia; diventerà “della Repubblica” nel 1943 e nel giugno 1945 “Piazza Maggiore”) fino alla stazione ferroviaria. La concessionaria del servizio è una società belga dal nome impronunciabile per i bolognesi, i quali la ribattezzano semplicemente “Società Belga”. Il servizio, spartano e non di grande soddisfazione popolare, si estenderà negli anni successivi su ulteriori linee. Vicissitudini societarie e l'esigenza dell'ammodernamento dei tram porta nel 1897 ad una nuova gestione, sempre con una società belga. L'elettrificazione avvenne tra il 1903 e il 1904; nel 1914 la rete tranviaria misurava 48 km con 16 linee sparse per la città. Con questo traguardo raggiunto mutò l'aspetto di Bologna e le abitudini dei cittadini.

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale i rapporti tra la società di gestione e il Comune di Bologna diventano difficili e tormentati a causa di disservizi e di lamentele da parte dei passeggeri riguardo la ridotta estensione della rete tranviaria, i passaggi poco frequenti e vetture poco confortevoli. Come succede anche oggigiorno, il gestore con esigenze di guadagno non riuscì a conciliare i propri interessi con quelli dell'utenza. Dopo una tribolata vicenda, nel 1924 la società acconsente ad una transazione ed il passaggio del servizio, attrezzature comprese, al Comune per una cifra di 18 milioni di lire dell’epoca (circa 15 milioni di euro attuali). L’Azienda Municipale delle Tranvie di Bologna, costituita nel 1926, realizzò l’evoluzione tecnologica e l’estensione del servizio. Nel 1939 si raggiunse la massima espansione di 82 km. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e le distruzioni subite, si procedette alla ricostruzione e all’estensione di alcune linee, le quali saranno le ultime prima della dismissione del tram a Bologna.

Nel secondo dopoguerra mutò il corso dell'economia italiana, la quale incentrò tutto sull'automobile e la politica non mise più in campo risorse per il servizio tranviario. Le nostre città erano invase dalle auto, le quali venivano considerate la modernità e anche simbolo di libertà, mentre la rete tranviaria bisognosa di importanti investimenti, venne accantonata definitivamente nel 1953 con un piano decennale per la sostituzione del tram con autobus e filobus; iniziò così un lento, ma inesorabile declino, con dismissioni delle linee arrivando poi al 3 novembre 1963 con il diorama di Costantino.

È finita l'avventura del tram a Bologna? Sì o forse no; siamo in presenza di una gara d'appalto per una linea da attivare entro il 2026 la quale collegherà Borgo Panigale, quartiere popolare e molto caratterizzato dell'estrema periferia occidentale bolognese, al centro storico di Bologna stravolgendo tutto il tracciato del percorso di questa futura tratta. Un progetto sicuramente ambizioso, che ha già diviso tutta la cittadinanza (soprattutto quella residente nei quartieri interessati), con grandi discussioni e polemiche, ma tutto ciò lo potremo raccontare in futuro.

Costantino Cellie racconta il diorama che ha realizzato: "La scena rappresenta il tram n.13 della linea San Ruffillo, matricola 211, mentre transita da Via Toscana, in prossimità del Dazio al civico 180, dirigendosi per l'ultima volta al deposito Zucca. Ovviamente nel contesto storico non potevano mancare le nostre immortali 500, colorate e numerose. Ho creato questo lavoro su una base di 31x21 cm, su scala 1:87, che in gergo ferromodellistico si chiama H0, e il tutto è illuminato da mini lampioni alimentati a 3v. Con fatica sono riuscito a trovare un tram, che successivamente ho dovuto adattare a quello originale dell'epoca. Per ricreare il Dazio, usato nei tempi per scambio e tasse di merci, ho usato materiali di ogni tipo, dal legno al tappo di un lavandino, perché l'edificio aveva una caratteristica forma tonda".

150 anni del tram a Dresda

di Mario Positello

Dopo Lipsia, anche la "rivale" Dresda, ha festeggiato i 150 anni del tram.

La DVB (Dresdner Verhersbetriebe AG), l'azienda di trasporto locale, ha scelto come luogo dell'evento, lo splendido scenario del Ponte di Augusto (Augustusbrücke), da poco riaperto dopo una completa ristrutturazione, che attraversa il fiume Elba nella zona centrale della città, adiacente al ricostruito centro storico (Altstadt). Grazie a una buona campagna pubblicitaria, sia sui mezzi che sul web, nella giornata del 24 settembre, migliaia di cittadini e di turisti hanno potuto ammirare tutti i convogli tranviari storici dinamici, messi in esposizione dall'associazione Straßenbahmuseumn Dresden e.V. che ha contribuito anche con i propri volontari.

La DVB, che ha puntato molto su questo evento, ha allestito un grande palco e vari stand, davanti alla Semperoper, dove oltre ai classici discorsi di rito dell'autorità (all'evento oltre ai vertici dell'azienda hanno partecipato anche il sindaco di Dresda e il vice governatore del Land della Sassonia), si sono svolti vari spettacoli di intrattenimento sopratutto per piccini, concerti e la possibilità di acquiastare dei classici gadget di cui spiccavano una bella collezione di francobolli realizzati appositamente per i 150 anni. Per qaunto concerne più specificamente i tram, sono stati esposti 12 convogli storici e 3 tram moderni, oltre alla presenza di un tram Gotha + rimorchio impegnato in brevi giri su Neustadt.

Tra i veicoli esposti, meritano un breve approfondimento, la piccola vettura a due assi 937, risalente al 1927, che dopo un lunghissimo restauro, durato quasi 25 anni è ritornata funzionante e operativa proprio in questa occasione, e l'ultimo arrivato del parco DVB, il "Dicke Berta", il nuovo tram Alstom (già Bombardier, derivato dalla famiglia Flexity) serie NGTDXDD. Lungo 43.5 metri, ma largo 2.65 (contro i 2.30 standard) , per permettere maggior abitabilità a parità di lunghezza, entrerà in servizio a fine anno, sulla linea 2, l'unica al momento dove potrà circolare, a cui seguirà il prossimo anno anche la linea 3.

La manifestazione si è poi conclusa nel tardo pomeriggio, con la classica parata in centro, prima che i tram storici rientrassero a Trachenberge e quelli più moderni a Gorbitz.

IMMAGINI

fig.1 Foto MP/ La vettura 937, fresca di restauro sosta in Theaterplatz.

fig.2 Foto MP/ La Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (costruita su progetto dell'architetto italiano Gaetano Chiaveri) fa da sfondo alla motrice 1716 "Großer Hect" (Grosso Luccio). Questa vettura, appartenente a un piccolo lotto di 10 vetture dalla forma "appuntita" (da qui il soprannomme) e con avviamemto semiautomatico realizzate nel 1931.

fig.3 Foto MP/ Qualche metro verso Augustusbrücke, sosta il "Kleiner Hect" (Piccolo Luccio) 1820, versione più corta a due assi della precedente 1716.

fig.4 Foto MP/ Convoglio "Lowa" degni anni cinquanta. Dietro si intavede una vettura tipo "Gotha" sempre a 2assi. A differenza delle città italiane, dove le ultime vetture a 2 assi e rimorchio furono costruite negli anni '20, nelle Germania ex DDR la produzione di questa tipologia di vettura continuò fino al 1975.

fig.5 Foto MP/ Non potevano mancare i Tatra T4D, qui con le due vetture riportate allo stato d'origine.

fig.6 Foto MP/ L'associazione Straßenbahmuseumn Dresden e.V. ha allestito sul Tatra 224 201 uno stand con vendita di libri/modellini/gadget dell'associazione

fig.7 Foto MP/ L'unico tram storico funzionante ma non esposto staticamente è stato il convoglio Gotha bidirezionale che ha compiuto una serie di giri tra Neustädter Markt/Carolplatz/Albertplatz/Bahnhof Neustadt durante la manifestazione. Qui davanti al Palazzo Giapponese; sulla sfondo, oltre Elba si intravede lo Yenidze. Tram tipo Gotha a due assi, Kirnitzschtalbahn a pochi km da Dresda, sulla linea 87 di sono ancora regolarmente in servizio, tutti i giorni, sulla Berlino/Woltersdorf e a Naumburg.

fig.8 Foto MP/ Festa finita...l'antica vettura 309 "Berolina" + rimorchio, dopo la parata in centro si dirigono verso il deposito/museo di Trachenberge. Qui sul ponte Marienbrücke. Sullo sfondo, quella che sembra una antica moschea, è in realtà una ex fabbrica di sigarette, lo Yenidze, edificio costruito nel 1909, ora adibito a centro culturale.

fig.9Foto MP/ Sempre su Marienbrücke, anche la 937 rientra a Trachenberge.

fig.10Foto MP/ Il grande palco allestito per l'evento con concerto della banda filarmonica.

fig.11Foto SF/ Una torta a tema tranviario non si vede tutti i giorni....

fig.12Foto MP/ Interni della 937 appena restaurati.

fig.13Foto SM/ Il nuovo tram di Dresde, serie NGT-DX-DD. Si nota la maggior larghezza delle casse, al di sopra dei carrelli, per aumentare l'abitabilità interna.

fig.14Foto MP/ Tatra prototipo T6A2 in arrivo a Neustädter Markt.

Infine un breve video della manifestazione sul canale ufficiale della DVB:

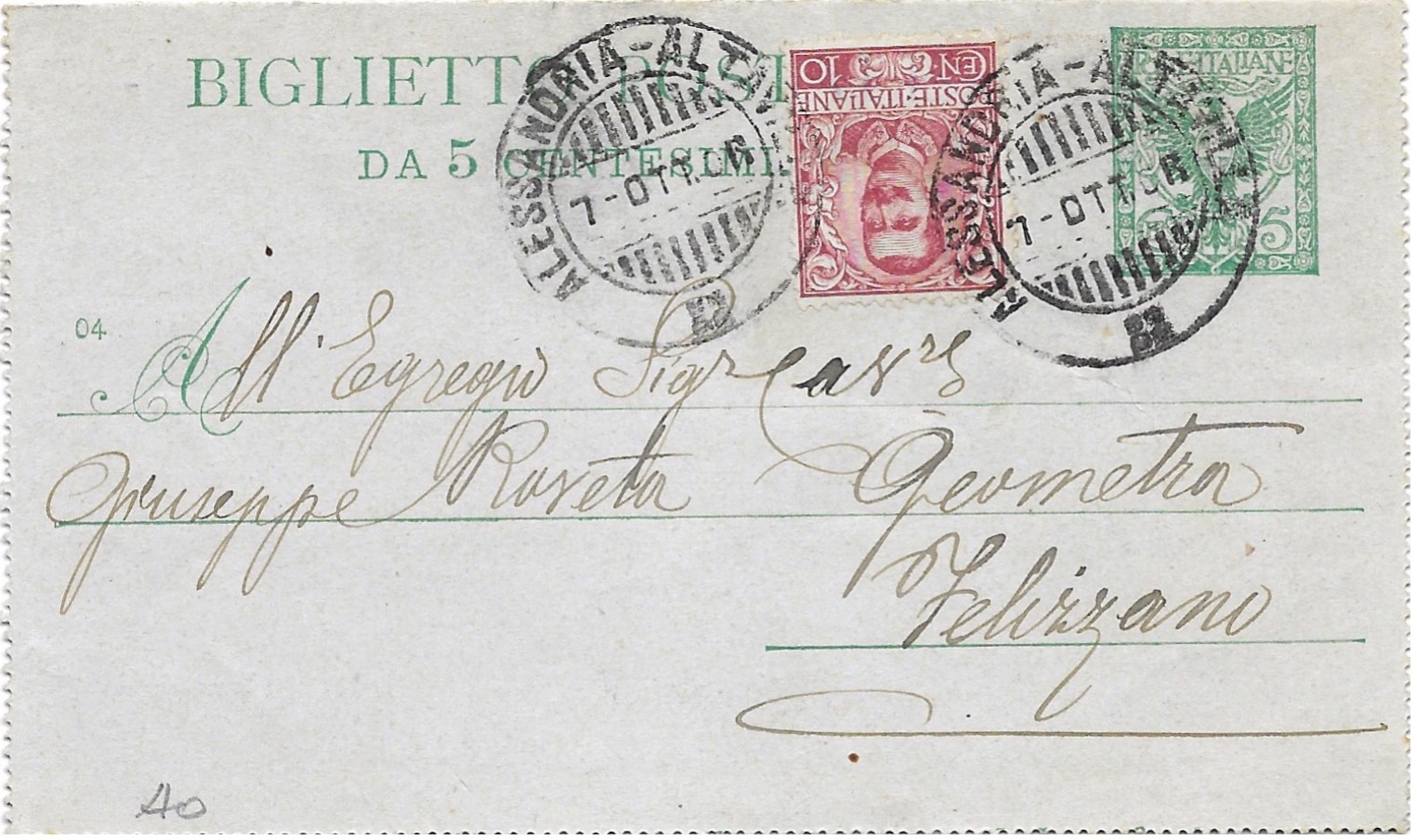

Il 26 e 27 novembre 2022 presso lo spazio espositivo della Stazione Sassi in piazza Gustavo Modena 6 a Torino l’Unione Filatelica Subalpina in collaborazione con GTT ed ATTS organizza la Mostra filatelica sul trasporto pubblico urbano in occasione dei 150 anni del tram a Torino. Per l'occasione è stato realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato ai 150 anni dei tram di Torino. Sabato 26 novembre dalle 10 alle 13 sarà in servizio il "Tram Filatelico" prenotabile a partire dal 21 novembre sul sito https://tramfilatelico.eventbrite.it

Tra gli espositori Paolo Guglielminetti, autore del presente articolo.

I VARI TIPI DI SERVIZI POSTALI TRAMVIARI

La necessità di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza postale ha richiesto nel tempo l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto che si rendevano di volta in volta disponibili. Anche le linee tranviarie, sia urbane che extra-urbane, hanno svolto questo compito, con modalità, intensità, diffusione e durata spesso diverse da paese a paese. La seguente tabella sintetizza le diverse principali tipologie di servizi postali connessi con l’uso del tram, nonché la specifica diffusione degli stessi in Italia.

| Tipo di servizio postale tranviario | Descrizione | Utilizzato in Italia |

| Trasporto dispacci postali (servizi di messaggere e scortapieghi) | Trasporto di dispacci postali per conto dell’amministrazione postale, e (talora) lavorazione della posta raccolta alle stazioni | casi numerosi |

| Cassette postali sui tram | Cassette postali agganciate alle carrozze tranviarie per l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza | casi numerosi |

| Trasporto di giornali e pacchi sui tram | Servizio di trasporto tranviario di giornali e/o pacchi e pacchetti, in taluni casi con sistemi di pre-pagamento attraverso l’uso di speciali francobolli | casi rari |

| Trasporto di lettere spedite da privati gestito direttamente dalle società tramviarie | Servizio di trasporto tranviario di lettere con prepagamento attraverso l’uso di speciali francobolli | utilizzo non noto |

| Tram di servizio dell’amministrazione postale | Linee tranviarie con motrici speciali dedicate esclusivamente al trasporto delle corrispondenze, generalmente tra le stazioni e gli uffici postali principali. | utilizzo non noto |

I paragrafi successivi presentano gli elementi noti a chi scrive sui concreti casi di realizzazione di questi servizi sulle reti tramviarie del nostro paese, ed alcuni cenni sugli esempi esteri soprattutto delle due ultime tipologie (non attivate in Italia).

MESSAGGERI POSTALI E SCORTAPIEGHI SU LINEE TRANVIARIE

Su alcune linee tranviarie interurbane (cosi come sulle ferrovie secondarie) la posta viaggiava in sacchi chiusi scortati da agenti ferroviari o postali, detti “messaggeri”, che erano anche addetti alla lavorazione della posta raccolta lungo il percorso (annullamento, smistamento e formazione dei dispacci diretti alle varie stazioni), o da semplici "scortapieghi", agenti subalterni che si limitavano ad accompagnare i sacchi chiusi. Le convenzioni allegate agli atti di concessione delle linee tranviarie (così come di quelle ferroviarie) prevedevano costantemente l’obbligatorietà del trasporto gratuito di tali agenti postali sui convogli in circolazione, in scompartimenti a loro dedicati:

| “I concessionari di ferrovie economiche e tramvie saranno obbligati al trasporto ed allo scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a far eseguire dai loro agenti, direttamente col personale dell’Amministrazione delle Poste,il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni. Lo stesso obbligo avranno per i pacchi, mediante corrispettivo.” [Legge n. 561, 27.12.1896] |

Sulla base delle informazioni a mia disposizione, è possibile identificare oltre 30 linee tranviarie interurbane con servizi di questo tipo (una lista è presente nel mio articolo su L’Annullo n.200 citato in bibliografia). Una presentazione esaustiva di tutte le tipologie di annulli note per i messaggeri tranviari va al di là dei limiti del presente lavoro. È tuttavia opportuno esemplificare alcuni casi rilevanti, focalizzandoci su alcune linee tranviarie piemontesi, data la pubblicazione di questo articolo sulla rivista della più importante società filatelica della regione.

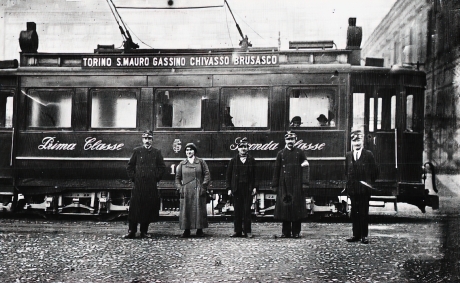

La tranvia Torino – Brusasco – Gassino

La linea Torino – Gassino fu inaugurata nel 1880 e prolungata sino a Brusasco nel 1883. Elettrificata parzialmente nel 1908 e sull’intera tratta nel 1931, fu chiusa nel 1949. Vi furono attivati servizi di messaggere con i primi bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali (uso noto dal 1904), poi sostituito dal tipo «guller» noto dal 1910 al 1915.

Esempi di annulli dei messaggeri tranviari sulla linea Torino – Gassino - Brusasco

La linea Alessandria – Altavilla

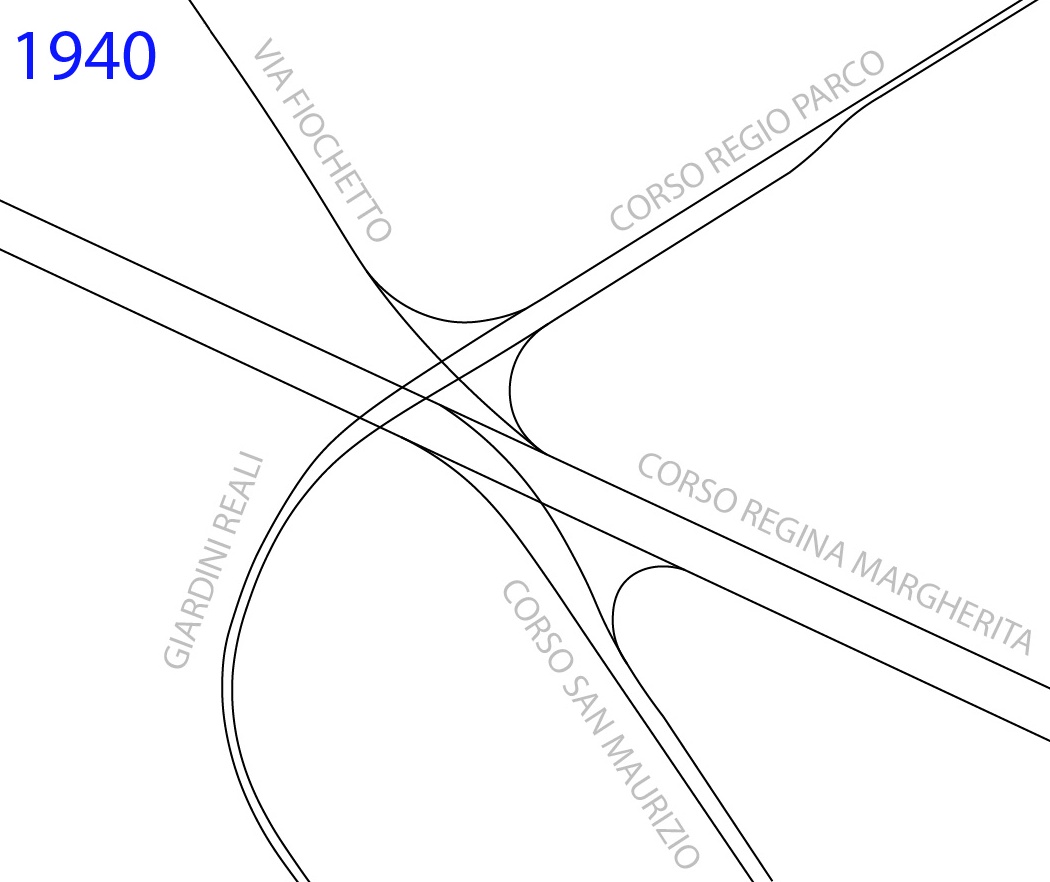

La linea fu in esercizio dal 1883 al 1935 e rimase sempre con trazione a vapore. È l’unica tranvia facente capo ad Alessandria sulla quale furono certamente attivati servizi di messaggere che utilizzarono bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali, il cui uso è noto nelle due direzioni dal 1895 al 1906.

Annullo del messaggere postale Alessandria - Altavilla tipo doppio cerchio con lunette rigate in data 7,.10.1906 per Felizzano – ultima data nota

La rete di Novara e della Lomellina

Le linee della rete tramviaria interprovinciale della zona di Novara e della Lomellina furono aperte al traffico tra il 1883 ed il 1884, in concessione alla Società anonima delle Ferrovie del Ticino, e non sopravvissero alla fase di forte contrazione del sistema tranviario interurbano, ad inizio degli anni ’30 del secolo scorso. La trazione era a vapore. Questi messaggeri utilizzarono più di 20 bolli diversi, nessuno dei quali è comune. |

| Linea | Apertura / Chiusura | Periodo noto di attivazione messaggeri |

| VERCELLI – BIANDRATE – FARA | 1884 – 1933 | 1896 – 1930 |

| NOVARA – BIANDRATE – FARA | 1883 – 1934 | 1900 – 1923 |

| NOVARA – VIGEVANO | 1883 – 1934 | 1896 – 1933 |

| MORTARA – PIEVE DEL CAIRO | 1884 – 1933 | 1895 – 1931 |

| OTTOBIANO – VIGEVANO | 1884 – 1933 | 1890 – 1930 |

Annullo del messaggere tranviario Fara – Biandrate – Novara, 3 marzo 1903

La tranvia Vercelli – Casale

La linea tranviaria tra Vercelli e Casale fu inaugurata nel 1886 e chiusa al traffico nel 1935. Vi furono attivati servizi di messaggere con bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali il cui uso è noto dal 1913 al 1924.

Annullo del messagger\e postale Casale – Chivasso tipo doppio cerchio con lunette rigate in data 19.09.24, da Milano per Caresana, e poi re-indirizzata a Pezzana, entrambe località servite solo dalla tramvia (cosa che rende certa l’attribuzione del servizio di messaggere alla tramvia stessa, nonostante Vercelli e Casale fossero collegate anche da una linea ferroviaria)

La tranvia Vercelli-Casale risultava avere gli stessi capilinea della preesistente ferrovia Vercelli-Casale, ma con un tracciato più ad est; poiché anche sulla ferrovia furono in servizio dei messaggeri, l’attribuzione di una bollatura ad una delle due linee può essere fatta con certezza solo quando la lettera o cartolina indica la località di partenza.

Servizi di messaggere postale dotati di bolli postali furono attivati anche sulle tratte Biella – Vallemosso e Biella – Balma che furono però classificate come “ferrovie economiche” anche se per molti aspetti erano linee di tipo tranviario. Per ragioni di spazio non entro qui in dettaglio sulle relative bollature.

Va detto, inoltre, che questo tipo di servizio di messaggeria postale fu attivato anche in numerose linee tranviarie interurbane all’estero, ad esempio in Francia, in Olanda, in Germania e negli Stati Uniti.

CASSETTE POSTALI SUI TRAM

La seconda principale tipologia di servizio postale tranviario esistita in Italia è quella delle cassette postali agganciate alle carrozze tranviarie per l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza.

Periodo precedente la seconda guerra mondiale

Nel periodo anteguerra sono noti servizi di questo tipo su diverse reti urbane ed extraurbane. La corrispondenza così impostata veniva poi raccolta ai capilinea e quindi annullata nell’ufficio postale cui veniva affidata. Nella maggior parte dei casi noti, oltre al datario dell’ufficio veniva apposto un bollo non annullatore (di varie fogge) che indicava la provenienza dalle cassette tranviarie. Fanno eccezione il caso di Milano (servizio certamente esistito ma nessun bollo particolare noto) e quello di Roma (provenienza tranviaria direttamente indicata nel datario “roma tramways”).

Sono noti esempi delle seguenti aree: Mantova, Cremona, Milano, Brescia, Vicenza, Piacenza, Bologna e Roma. Si rinvia all’articolo a mia firma su L’Annullo n.200 citato in bibliografia per maggiori dettagli su tali servizi e le relative bollature.

Cartolina postale di Vicenza per Venezia città, datario a doppio cerchio con lunette vuote di Venezia Arrivi e Partenze del 17.11.1913 e lineare in cartella su tre righe impostazione / sulle tramvie / (vicenza).

Periodo successivo alla Seconda guerra mondiale

Il servizio di “Avviamento Celere” o “Posta Celere” di impostazione su cassette postali agganciate alla carrozzeria dei tram fu reintrodotto in alcune città nel periodo 1952-54. In particolare, fu attivato su linee tranviare (ma anche di filobus e autobus) in transito dalle stazioni ferroviarie di Napoli, Milano, Torino, Trieste e Roma per il rapido avviamento delle corrispondenze ai treni. Analogo servizio fu proposto su linee di autobus e/o filobus a Trento, Reggio Calabria, Catania, Bari e Palermo. Annulli con riferimento al servizio recavano la scritta avviamento celere oppure posta celere. Sono noti usati solo a Napoli, Torino, Roma e Milano, ed inoltre a Catania, Trento e Reggio tra le città in cui fu realizzato su autobus. Il servizio fu soppresso tra fine anni ’60 e anni ’70 (a Milano pare nel 1981). A Torino, in particolare, il servizio fu inaugurato alle 11:30 del 27 novembre 1954 alla presenza del ministro delle Poste e telecomunicazioni on. Gennaro Cassiani. | Nel giorno di inizio del servizio a Torino, il Ministro delle Poste assiste allo svuotamento di una cassetta postale tramviaria |

Una trattazione completa di questi servizi e delle relative bollature (ne esistono sia manuali che meccaniche) va oltre i limiti del presente studio. In questa presento un paio di esempi di corrispondenza impostata nelle speciali cassette a Torino con bollatura manuale e meccanica, che mi sono note nel periodo dal 1955 al 1964.

TORINO STAZ. P.N. - AVV. CELERE -, 28.09.1957 – Annullo manuale su cartolina impostata non affrancata nella cassetta tranviaria e quindi tassata

TORINO STAZ. P.N. - AVV. CELERE -, 20.12.1957 – Annullo meccanico e targhetta per le festività di fine anno

La possibilità di impostare corrispondenza su cassette postali a bordo dei tram fu attivata in numerose città di tutto il mondo. I casi più conosciti riguardano Bruxelles, Parigi, Amburgo, Sofia, e le principali città spagnole.

IL TRASPORTO DI GIORNALI E PACCHI

All’estero sono noti numerosi esempi trasporto di giornali e/o pacchi su linee tranviarie urbane ed interurbane, svolti direttamente dalle aziende tramviarie al di fuori del monopolio postale, anche con francobolli da loro emessi per consentire il pre-pagamento del trasporto. In Italia mi è noto un solo esempio di trasporto di giornali su linee tranviarie interurbane con riscossione di un "diritto fisso" per cui furono predisposte speciali marche (Ferrotramvie Provinciali di Verona, che avevano in carico l'esercizio delle tranvie urbane ed interurbane di Verona.

| La speciale marca per trasporto giornali delle ferrotranvie provinciali di Verona, ed un’immagine del locomotore tranviaria E32 che vi era raffigurato |

Anche all'estero sono noti molti esempi di trasporto di giornali e/o pacchi e pacchetti su linee tranviarie urbane ed interurbane. Si trattava sempre di servizi al di fuori del monopolio postale. L’uso di emettere francobolli per consentirne il pre-pagamento fu comune nelle isole britanniche ed in Australia, oltre che in Olanda

TRASPORTO DI LETTERE SPEDITE DA PRIVATI GESTITO DIRETTAMENTE DALLE SOCIETÀ TRAMVIARIE

Nel Regno Unito, nel 1891, il Railway Letter Stamp Act determinò la possibilità per le società ferroviarie, di emettere speciali francobolli per il pagamento del trasporto di lettere sui propri treni. La tariffa era pari al doppio del porto postale ordinario (che andava comunque corrisposto in omaggio alla privativa delle poste). Anche quattro società esercenti linee tranviarie firmarono l’Act ed emisero propri francobolli.

TRAM DI SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE POSTALE

L’esempio piu conosciuto furono gli Street Railway Post Offices negli USA, che si occupavano della raccolta delle corrispondenze dalle cassette stradali, e quindi della loro bollatura, smistamento, e distribuzione agli uffici postali. Furono attivi in ca. 15 città, dal 1891 al 1929. Analoghi casi si ebbero in Germania, Francia, Canada e Brasile.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Paolo Guglielminetti, Il tram come mezzo di trasporto della posta, Conferenza, Salerno, 12 Dicembre 2014

Paolo Guglielminetti, Il tram come mezzo di trasporto della posta, L’Annullo n.200, ANCAI, 2014

Günter H. Köhler, Post und Tram, 1998

Sergio Leali, Quando a Mantova la posta viaggiava anche con i tram a vapore, in: "Mantova 1704-2004 Trecento anni di posta", 2004

Sergio Leali, Nuove considerazioni sul bollo “Cassette Postali sui Tram”, Atti di Filatelica, S. Colombano al Lambro, 2007

Massimo Menzio, Quando la corrispondenza si impostava sul tram, Numero Unico Filsanda 2011

Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo nel periodo 1/12/2022-31/12/2023. L’ordinamento è in ordine alfabetico per paese e per città all’interno di ogni paese. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie” e in azzurro le reti chiuse definitivamente. Per ogni città, le variazioni sono riportate in ordine cronologico. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Urbanrail.net.

ALGERIA

MOSTAGANEM: la settima nuova rete tranviaria algerina è stata inaugurata il 18 febbraio 2023. E’ composta da due linee (T1 da La Salamandre a Karouba e T2 da Gare SNTF a Nouvelle Gare routière) per un totale di 14 km di rete. La flotta di tram in servizio è composta da 25 Citadis 402 lunghi 43 metri fabbricati da Alstom.

AUSTRIA

INNSBRUCK: Il 4 marzo 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,3 km della linea 5 alla periferia est da Schützenstraße a Rum Bahnhof. Dopo queste modifiche, il capoluogo tirolese dispone ora di una rete tranviaria di complessivi 45,5 km, con 6 linee di cui 2 interurbane (la famosa “Stubaitalbahn” e la linea 6 per Igsl).

BOLIVIA

COCHABAMBA: il 14 il 21 settembre 2023 sono state rispettivamente prolungate la Linea Rossa da E.C. San Antonio a Estación Antigua de Cochabamba e la Linea Verde da Quillacollo a E.M. Vinto, per complessivi 4,7 km di estensione. A regime sono previste 3 linee per un totale di 42 km. Sono in servizio 12 tram Stadler “Metelitsa” da 33 m a tre casse e pianale interamente ribassato.

CANADA

EDMONTON (Alberta): Il 4 novembre 2023 è stata inaugurata la Valley Line, una linea tranviaria in stile “europeo” con tracciato protetto e quasi completamente in superficie da 102 Street a Mill Woods, su una lunghezza di 13,2 km. Sono in servizio 26 motrici articolate a pianale interamente ribassato del tipo Flexity Freedom prodotte da Bombardier. Questa linea si aggiunge alle due linee esistenti, che si sviluppano separatamente su altri 24 km di rete e sono a standard di LRT “americano” con banchine alte e pianale alto.

CECA, REPUBBLICA

BRNO: l'11 dicembre 2022 la linea 8 è stata prolungata da Osová a Nemocnice Bohunice su un nuovo tratto di 0.9 km, parzialmente sotterraneo.

PRAGA: Il 27 maggio 2023 la linea 17 è stata prolungata su un tratto di 1,7 km di nuova costruzione da Levského a Libus nella periferia sud. Il 13 e il 23 ottobre 2023 sono state rispettivamente prolungate le linee 4 e 5 da Holyne a Slivenec e le linee 20 e 26 da Divoka Sarka a Dedina, per complessivi 2,5 km di estensione.

CINA

HUANGSHI (Hubei): il 28 dicembre 2022 è stata inaugurata una linea tranviaria a standard di LRT da Huangshi Avenue a Garden Expo che si snoda per 26,9 km nelle comunità di Huangshi e Daye. Sono in servizio 32 tram a pianale interamente ribassato prodotti da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.

SHANGHAI: il 31 maggio 2023 ha cessato il servizio la linea di “tram su gomma” (sistema Translhor), in funzione dal 2010 nel quartiere di Zhangjiang alla periferia est: era lunga 10 km e impiegava 9 veicoli. La chiusura è stata motivata dalla sopraggiunta insufficiente capacità di carico sul percorso servito e dall’impossibilità di ampliare la flotta per far fronte all’indispensabile potenziamento.

SUZHOU (jIANGSU): il 28 agosto 2023 è stata attivata una diramazione della linea T2 da Hangchuanbang a Nanjing University East (1,8 km). Lo sviluppo totale della rete tranviaria, comprensivo della prima linea inaugurata nel 2014, ammonta ora a 45 km.

TIANJIN: il 1° giugno 2023 ha cessato il servizio l’unica linea tranviaria della città (tram su gomma), in funzione dal 2007: era lunga 8 km e impiegava 8 veicoli Translohr. Il tram su gomma è quindi totalmente scomparso dalla Cina, dopo che l’unica altra linea simile è stata soppressa a Shanghai.

EGITTO

IL CAIRO: a fine 2022 è stata attivata una linea tranviaria di 1,8 km presso il centro commerciale Open Air Mall nel quartiere di Madinaty. Sono in servizio, fra le 14,00 e le 22,00, 4 tram a batteria forniti dalla ditta inglese Severn Lamb, a due piani con aspetto retro.

FINLANDIA

HELSINKI: il 21 ottobre 2023 è stata inaugurata la linea suburbana 15, ad andamento tangenziale nella estrema periferia di Helsinki. Lunga 24,5 km, va da Keilaniemi a Östra Centrum correndo in parte nel comune di Helsinki e in parte in quello di Espoo. E’ costruita a standard di LRT e non è per ora interconnessa con la rete tranviaria urbana. Sono in servizio 29 tram articolati Skoda ArticX54 bidirezionali a pianale interamente ribassato lunghi 34,5 m. La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 75 km (a scartamento metrico) su 11 linee.

TAMPERE: il 7 agosto 2023 la linea 3 è stata prolungata da Pyynikintori a Santalahti su un nuovo tratto di 2 km.

FRANCIA

ANGERS: l’8 luglio 2023 sono state inaugurate due nuove tratte tranviarie, da Belle-Beille Campus a Molière (4.8 km) e da Centre des Congrès a Monplaisir (3.6 km). La rete tranviaria è stata riorganizzata su tre linee (A, B e C) e sono entrati in servizio ulteriori 20 tram Alstom Citadis X05 dotati di sistema APS.

BORDEAUX: il 29 aprile 2023 è stata inaugurata una diramazione di 4,7 km della linea A da Quatre Chemins a Mérignac Aéroport. La rete tranviaria di Bordeaux è composta ora da quattro linee e, con uno sviluppo complessivo di 80 km, è la seconda rete urbana di Francia per estensione dopo Parigi. Il parco rotabile è composto da 130 motrici a pianale interamente ribassato tipo Alstom Citadis 302/402, dotate di sistema APS.

NANCY: il 12 marzo 2023 ha cessato il servizio il tram su gomma (sistema TVR Bombardier) che operava dal 2000 su una linea (T1) lunga 11 km con una flotta di 25 veicoli. Si prevede una gestione con filobus a partire dal 2026.

PARIGI: il 24 giugno 2023 è stata inaugurata la linea T10, lunga 6,8 km, da Croix de Berny a Jardin Parisien nella Banlieue sud della capitale francese. Sono entrati in servizio 13 tram Alstom Citadis 405 lunghi 45 metri. Il 10 dicembre 2023 è stata inaugurata la prima tratta della linea T12 di tram-treno nella banlieue sud da Evry a Massy-Palaiseau (nel tratto fra Massy e Epinay-sur-Orge ha preso il posto di una diramazione soppressa della linea C del RER). La linea è lunga 20 km ed è gestita con 25 veicoli di tipo Citadis Dualis costruiti da Alstom. La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 184 km ed è composta da 14 linee gestite in modo indipendente (e per la maggior parte non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono due linee urbane tangenziali, sei linee periferiche, due linee di tram su gomma e quattro linee di tram-treno.

GERMANIA

BERLINO: il 9 settembre 2023 la linea 10 è stata prolungata nella zona ovest su un nuovo tratto di 1,5 km da Hauptbahnhof a Turmstraße. La rete tranviaria di Berlino è attualmente la terza al mondo per estensione, con 180 km e 22 linee (oltre a 20 km e 2 linee suburbane), quasi integralmente comprese nella parte est della città (ex DDR).

BOCHUM (Nord Renania-Westfalia): il 9 gennaio 2023 è stata inaugurata una diramazione di 0,6 km della linea 302 da Laar Mitte – O-Werk. La rete di Bochum/Gelsenkirchen è formata attualmente da 9 linee tranviarie con scartamento di 1000 mm e da una linea di Stadtbahn con scartamento 1435 mm. Entrambe le sottoreti hanno tratti sotterranei e tratti in superficie. La rete di Bochum totalizza 100 km ed è fisicamente collegata a quella di Essen tramite altre due linee provenienti da quest’ultima città. A sua volta, Essen è collegata ad altre reti tranviarie a formare l’agglomerazione Reno-Ruhr, il cui sviluppo totale raggiunge i 450 km.

HANNOVER (Bassa Sassonia): il 10 dicembre 2023 è stata attivata la nuova linea 13 da Fasanenkrug a Hemmingen. che percorre un tratto di 3,1 km di nuova costruzione da Wallensteinstraße a Hemmingen-Westerfeld..La rete tranviaria di Hannover è un sistema di Stadtbahn (LRT) altamente protetto con uno sviluppo totale di 123 km (di cui 19 km in sotterraneo), 13 linee e una flotta di 336 veicoli.

MANNHEIM (Baden-Württenberg): il 17 dicembre 2023 è stata inaugurata la linea 16, gestita provvisoriamente come navetta su un nuovo tratto di 1,6 km tra Bensheimer Strasse e Sullivan.

GIAPPONE

UTSUNOMYA: il 26 agosto 2023 la prima “nuova città tranviaria” del Giappone ha inaugurato il servizio, aprendo al traffico una linea lunga 14,6 km tra Utsunomiya Station East – Haga Takanezawa Industrial Park. Lo scartamento è di 1067 mm, come buina parte delle linee tranviarie del paese. Sono entrati in servizio 17 tram articolati “HU300” lunghi 30 m e larghi 2,65 m, prodotti dalla casa locale Niigata Transys.

ISRAELE

TEL AVIV: il 18 agosto 2023 è stata inaugurata la “RED Line”, che è la prima di tre linee di LRT di una rete destinata a raggiungere i 90 km complessivi. La Red Line è lunga complessivamente 24 km e comprende una ramificazione; è gestita mediante 3 collegamenti aventi il tratto centrale in comune (R1: HaKomemiyut–Petah Tikva, R2: HaKomemiyut–Kiryat Arye, R3: Elifelet-Kiryat Arye). Il tracciato si sviluppa al 50% in sotterraneo. Il parco rotabile è costituito da 90 tram articolati lunghi 34,8 m e larghi 2,65 m, a pianale interamente ribassato, prodotti in Cina da CRRC, che vengono impiegati normalmente a coppie in trazione multipla.

KAZAKISTAN

TEMIRTAU: il 1° febbraio 2023 è cessato definitivamente il servizio tranviario, causa grave ammaloramento degli impianti e dei veicoli. La rete tranviaria era operativa dal 1959 e comprendeva ormai una sola linea, lunga 11 km gestita dall’acciaieria Arcelor Mittal.

MAURITIUS

PORT LOUIS: il 23 gennaio 2023 è stata inaugurata una diramazione di 3,2 km da Rose Hill a Mahatma Gandhi, mentre il capolinea centrale è stato provvisoriamente avanzato da Port Louis Victoria a Place d’Armes, in attesa di un ulteriore piccolo prolungamento fino a Aapravasi Ghat. Lo sviluppo totale di rete ha raggiunto un totale di 29 km.

POLONIA

BYDGOSZCZ: 6 novembre 2023 è stato inaugurato un altro nuovo tratto di collegamento fra due tratti di reti esistenti di 0,6 km tra Most Kazimierza Wielkiego e Torunska/Kazimierza Wielkiego. La rete tranviaria ha raggiunto un’estensione totale di 42 km con 11 linee.

BRESLAVIA: il 15 maggio 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 3,6 km da Dmowskiego a Wejherowska nella zona nord-ovest, su cui sono state instradate le linee 18 e 19. Il 3 settembre 2023 le linee 13 e 23 sono state prolungate alla periferia ovest su un nuovo tratto di 4,6 km da Park Biznesu a Wr.-Nowy Dwór P+R. La rete tranviaria di Breslavia (Wroclaw) è composta da 21 linee e ha raggiunto un’estensione totale di 100 km.

CRACOVIA: il 4 settembre 2023 le linee 18 e 50 sono state prolungate alla periferia nord su un nuovo tratto di 3,6 km da Krowodrza Górka a Papierni Pradnickich. La rete tranviaria di Cracovia è composta da 23 linee e ha un’estensione totale di 89 km.

DANZICA: il 1 marzo 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,7 km che unisce due tratti già esistenti fra Ujescisko e Przemyska, su cui sono state instradate le linee 2, 4 e 11. La rete tranviaria di Danzica è composta da 11 linee e ha un’estensione totale di 60 km.

GORZOW: il 22 luglio 2023 le linee 1 e 3 sono state prolungate di 1 km su un nuovo tratto di percorso in comune alla periferia nord-est da Dowgielewiczowej a Fieldorfa-Nila.

KATOWICE: il 19 dicembre 2022 la linea 15 è stata prolungata di 3 km su un tratto di nuova costruzione nel territorio di Sosnowiec da Zagórze BMC a Zagórze Rondo Jana Pawla II . Il 22 dicembre 2023 la linea 25 è stata instradata su un tratto di nuova costruzione di 0,6 km da Dab Huta Baildon a Katowice Dabrowski. Quella di Katowice /Alta Slesia è la rete di maggiori dimensioni della Polonia, con un’estensione totale di 172 km e 26 linee. Ha caratteristiche interurbane, al servizio di un’agglomerazione di 2 milioni di abitanti che comprende, oltre al capoluogo Katowice, altri importanti centri come Bedzin, Bytom, Chorzow, Gliwice, Sosnowiec e Zabrze.

OLSZTYN: il 30 dicembre 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 5,9 km tra Skwer Wakara e Pieczewo, su cui sono state instradate le nuove linee 4 e 5. La rete tranviaria di Olsztyn è composta ora da 5 linee e ha un’estensione totale di 16 km.

TORUN: il 1° settembre 2023 la rete è stata riorganizzata su 7 linee. Le linee 3 e 6 sono state prolungate alla periferia nord su un nuovo tratto di 5,5 km da da Waly gen. Sikorskiego a Heweliusza. La rete tranviaria di Torun, a scartamento metrico, è composta ora da 7 linee con un’estensione totale di 28 km.

REGNO UNITO

BIRMINGHAM (Inghilterra): il 17 settembre 2023 è stata attivata una diramazione di 0,5 km all’estremità ovest della linea da The Royal a Wolverhampton Station: il capolinea di Wolverhampton si effettua ora, a corse alterne, alla Stazione ferroviaria o a St. George/ Bilston Street.

EDIMBURGO (Scozia): il 7 giugno 2023 l’unica linea esistente è stata prolungata di 4,7 km da St. Andrew Square a Newhaven, arrivando a una lunghezza complessiva di 18,5 km.

RUSSIA

EKATERINBURG: il 22 dicembre 2023 la linea 1 è stata prolungata su un nuovo tratto di 4,2 km da Volgogradskaya a Akademika Parina. La rete tranviaria di questa importante città siberiana comprende 31 linee e si sviluppa su 91 km, piazzandosi al terzo posto in Russia (dopo San Pietroburgo e Mosca) e al primo posto in Asia.

KALININGRAD: il 5 dicembre 2022 è stata riattivata la linea 3, che era sospesa dal 2015. La rete tranviaria ha ora una estensione totale di 14,2 km con 2 linee. Sono entrati in servizio 16 nuovi tram Korsar, a pianale interamente ribassato e articolati a due casse, prodotti dalla casa russa PKTS.

UST ILIMSK: dal 21 dicembre 2022 il servizio tranviario è stato soppresso. Era costituito da un’unica linea interurbana lunga 15 km che era entrata in servizio nel 1988 e che collegava il centro della città con una grossa cartiera decentrata. La flotta comprendeva 22 tram Ust Katav del tipo KTM5.

SPAGNA

MALAGA: il 27 marzo 2023 sono stati attivati due prolungamenti in sotterraneo delle linee L1 da El Perchel a Atarazanas (1.2 km) e L2 da El Perchel a Guadalmedina (0.6 km). Il tratto in comune da El Perchel a Atarazanas a dispone di 4 binari consentendo il transito separato delle due linee. La rete di LRT della città andalusa, per la sua maggior parte sotterranea, si compone di due linee per un totale di 13,45 km di rete; sono in servizio 18 tram CAF Urbos3 lunghi 31 m a pianale interamente ribassato.

VITORIA/GASTEIZ: l’11 aprile 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 2,4 km da Florida a Salburua. La rete tranviaria del capoluogo basco si compone di due linee a scartamento metrico per un totale di 12 km di rete.

STATI UNITI D'AMERICA

BOSTON (Massachussetts): il 12 dicembre 2022 la linea E della Green Line è stata prolungata di 5,2 km da Lechmere a Medford/Tufts.

LOS ANGELES (California): il 16 giugno 2023 è stato aperto al traffico un nuovo tratto centrale sotterraneo di 2,5 km da 7th Street/Metro Center a Little Tokyo/Arts District ("Regional Connector”), che collega due parti di rete che prima erano separate. Conseguentemente, la rete di LRT è stata ristrutturata su 4 linee: A(blue), C (green), E (gold), K (pink). La A e la E percorrono insieme il nuovo tunnel. La lunghezza complessiva della rete di LRT è di 152 km e il parco rotabile è composto da 352 veicoli.

MILWAUKEE (Wisconsin): il 29 ottobre 2023 è stato inaugurato un prolungamento ad anello di 0,6 km da L Wisconsin Avenue a Lakefront su cui circola la nuova linea L (gestita inizialmente solo la domenica).

SAN FRANCISCO (California): dal 7/1/2023 la linea T è stata instradata sulla "Central Subway"da 4th & King/Caltrain a Chinatown/Rose Pak .

TACOMA (Washington): il 16 settembre 2023 la linea tranviaria esistente “Tacoma link” è stata prolungata di 3,8 km da Old City Hall a St. Joseph, raggiungendo uno sviluppo totale di 6,4 km.

SVIZZERA

BASILEA: l’11 dicembre 2022 è stata inaugurata la rinnovata linea interurbana 19 (che collega le località esterne di Liestal e Waldenburg. E’ ora a scartamento metrico, uniformato a quello delle restanti linee di Basilea anche se è isolata dal resto della rete tranviaria. L’identico tracciato era in precedenza servito dalla linea ferroviaria locale “Waldenburgerbahn” con scartamento di 750 mm. La linea è lunga 13,1 km e risale al 1883. Sono entrati in servizio 10 nuovi tram Stadler Tramlink lunghi 45 m della compagnia BLT.

GINEVRA: il 10 dicembre 2023 la linea 15 è stata prolungata su un tratto di nuova costruzione di 2,5 km d Palettes a ZIPLO. La rete tranviaria di Ginevra è composta da cinque linee e ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 38 km.

ZURIGO: l’11 dicembre 2022 è stata inaugurata la nuova linea interurbana 20 (Limmattalbahn) che collega Zurigo/Altstetten con le località esterne di Schlieren, Dietikon e Killwangen, lunga 13,4 km (di cui 9,7 km di nuova costruzione). Sono in servizio 8 tram Stadler Tramlink (identici a quelli della Waldenburgerbahn di Basilea) della compagnia AVA (Aargau Verkehr AG). La più grande rete tranviaria svizzera, a scartamento metrico, si estende attualmente su 129 km in totale e comprende tredici linee urbane (tra cui una storica), sei linee suburbane/interurbane e una linea a cremagliera.

TAIWAN

TAIPEI: il 10 febbraio 2023 è stata inaugurata una nuova linea LRT, la “Ankeng Light Rail” da Shisizhang a Shuangcheng, non connessa con le altre linee di LRT ma facente da adduzione alla linea Y di metropolitana alla periferia sud. La linea è lunga 7,7 km e vi fanno servizio motrici fabbricate localmente da TRSC.

TURCHIA

ISTANBUL: il 30 agosto 2023 la linea T5 (alimentazione con sistema APS) è stata prolungata di 0,9 km verso il centro da Cibali a Eminönü, andando a collegarsi con la linea T1. La rete tranviaria di Istanbul conta 3 linee moderne per complessivi 43 km (T1, T4 e T5) e 2 storiche (T2 e T3) che si sviluppano su altri 4 km. Il parco circolante conta 200 unità (+7 vetture storiche).

KAISERI: il 2 marzo 2023 è stata attivata la nuova linea T3, che percorre un tratto di nuova costruzione di 6,5 km fra Anafartalar e Kumsmall AVM.. Il 28 ottobre 2023 è stata attivata la linea T4 che percorre un tratto di 5 km di nuova costruzione da Sehit Mustafa Simsek a Izzet Bayraktar Camii. La rete di Kayseri ha raggiunto un’estensione complessiva di 46 km con 4 linee.

NOVITÀ TRANVIARIE DAL MONDO NEL 2022

di Roberto Cambursano

Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo nel periodo 1/12/2021-30/11/2022. L’ordinamento è in ordine alfabetico per paese e per città all’interno di ogni paese. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie” e in azzurro le reti chiuse definitivamente. Per ogni città, le variazioni sono riportate in ordine cronologico. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Urbanrail.net.

BELGIO

BRUXELLES: l’11 dicembre 2021 la linea 9 è stata prolungata da Arbre Ballon a Roi Badouin su un nuovo tratto di 1,7 km. La rete tranviaria della capitale belga conta attualmente 17 linee e 133 km di sviluppo.

BOLIVIA

COCHABAMBA il 13 settembre 2022 un nuovo paese tranviario si è aggiunto all’elenco mondiale: si tratta della nuova rete tranviaria della città di Cochabamba, che sfrutta sedimi ferroviari abbandonati. In questa prima fase sono state attivate 2 linee (Rossa da Estación Central San Antonio a UMSS-Facultad de Agronomía e Verde da Estación Central San Antonio a Quillacollo) per uno sviluppo complessivo di 20 km, mentre a regime sono previste 3 linee per un totale di 42 km. Sono in servizio 12 tram Stadler “Metelitsa” da 33 m a tre casse e pianale interamente ribassato, fabbricati in Bielorussia.

CECA, REPUBBLICA

OLOMOUC: il 1° novembre 2022 le linee 3 e 5 sono state prolungate da Trnkova a U. Kaplicky su un tratto di nuova costruzione di 1,2 km.

PRAGA: il 9 aprile 2022 la linea 5 è stata prolungata da Sidliste Barrandov – Holyne su un nuovo tratto di 1 km.

CINA

FOSHAN (Guangdong): Il 29 novembre 2022 la Nanhai line (LRT) è stata prolungata di 4,9 km da Sanshanxinchengbei a Linyuedong, raggiungendo uno sviluppo totale di 14,3 km.

JIAXING (Zheyang): il 15 gennaio 2022 è stato attivato un prolungamento in sotterraneo di 0,6 km dell’unica linea tranviaria esistente tra Fanggong Rd e la Stazione ferroviaria principale. Il 25 giugno 2022 è stato attivato un ulteriore prolungamento di 2,6 km da Jiaxing Railway Station a East Zhongshan Rd/Anle Rd, portando la lunghezza della linea a 13,8 km. Sono in servizio 20 tram a pianale interamente ribassato prodotti in Cina da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.

WUYI il 31 dicembre 2021 è stata inaugurata una linea tranviaria interurbana a carattere essenzialmente turistico nel distretto di Wuyi. Ha uno sviluppo totale di 26,2 km, in sede totalmente propria, e collega le stazioni ferroviarie di Nanping e Nanyuanling. Vi fanno servizio 12 tram a pianale interamente ribassato prodotti in Cina da CRRC.

DANIMARCA

ODENSE: il 29 maggio 2022è stata inaugurata la prima linea della seconda nuova città tranviaria danese: è lunga 14,5 km da Tarup Center a Hjallese Station. Sono in servizio 16 tram a pianale interamente ribassato Variobahn forniti da Stadler.

FINLANDIA

HELSINKI il 17 ottobre 2022 la linea 9 è stata prolungata di altri 1,2 km a nord da Eesterinportti a Ilmalantori. La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 50 km (a scartamento metrico) su 10 linee.

FRANCIA

CAEN: il 29 agosto 2022 la linea T3 è stata prolungata di 600 m nel comune di Fleury-sur-Orne da Collège Hawking a Hauts de l'Orne. La rete tranviaria della città normanna ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 17 km su 3 linee. Il parco veicolare è costituito da 26 tram articolati Alstom Citadis X05 a pianale interamente ribassato.

PARIGI: il 6 luglio 2022 è stata inaugurata la prima tratta della linea T13 di tram-treno nella banlieue ovest da Saint Cyr a Saint Germain-en-Laye. La linea è lunga 18,8 km ed è gestita con 11 veicoli di tipo Citadis Dualis costruiti da Alstom. La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 157 km ed è composta da undici linee gestite in modo indipendente (e non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono una linea urbana tangenziale, cinque linee periferiche, due linee di tram su gomma e tre linee di tram-treno.

GERMANIA

AUGUSTA (Baviera): il 12 dicembre 2021 la linea 3 è stata prolungata su un nuovo tratto di 4,6 km alla periferia sud della città da Haunstetten West (Inninger Straße) a Königsbrunn Zentrum. La rete tranviaria di Augsburg, a scartamento metrico, si sviluppa su 45 km e conta 5 linee.

CHEMNITZ (Sassonia): il 31 gennaio 2022 è stato attivato un nuovo tratto di collegamento di 0,4 km fra la rete tranviaria (Technopark) e quella ferroviaria, consentendo il prolungamento delle linee di tram-treno C13 e C14 rispettivamente a Thalheim e Aue (trazione diesel). Dopo questo intervento, la rete tranviaria di Chemnitz ha raggiunto lo sviluppo totale di 150 km, dati dalla somma della rete urbana (30,5 km con 5 linee) e della rete di tram-treno (119,5 km, al netto delle sovrapposizioni con la rete urbana, con 4 linee).