Tranvài 2.0 è la nuova versione, più snella e moderna, del primo giornalino dell'Atts.

In ogni numero una selezione di alcuni articoli facenti parte queste categorie: Vita dell’Atts, Progetti significativi dell’Atts, Rapporti con altre associazioni, Restauro veicoli storici, Cronache tranviarie torinesi dai giornali d’epoca, Storia dei trasporti di Torino e dintorni, Aneddoti e fatti di costume, Curiosità dai libri dell’Atts, Tecnica tranviaria, Modellismo, I tram di… e Novità tranviarie dal mondo.

Come è noto, il mattino del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l’aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little boy sulla città di Hiroshima, radendo al suolo e bruciando il 70% degli edifici nel raggio di 7 km dall’esplosione. Circa 70.000 persone morirono sul colpo e più di 70.000 morirono nei mesi successivi, a causa di malattie da radiazioni, ustioni e altre lesioni direttamente correlate all'esplosione.

Secondo il “Registro del disastro bellico della bomba atomica di Hiroshima”, 185 tranvieri e addetti in servizio a vario titolo persero la vita sotto il bombardamento e 266 rimasero gravemente feriti, su un totale di 950 dipendenti in servizio quel giorno.

Quel 6 agosto vennero distrutti 108 dei 122 tram della Hiroden (Hiroshima Dentetsu Kabushiki Gaisha), abbreviazione con cui ancora oggi viene denominata la Hiroshima Electric Railway Co. Ltd, l’azienda che intraprese a gestire la rete tranviaria di Hiroshima il 23 novembre 1912, subentrando alla Hiroshima Electric Tramway Co. Ltd.

Nella città nipponica la situazione del trasporto tranviario iniziò a complicarsi già da prima di quel fatidico anno, ossia a partire dal dicembre 1941, quando con il sopraggiungere della Guerra del Pacifico, gran parte dei dipendenti della Hiroden furono mandati a combattere, creando una grave carenza di manodopera.

Per garantire le capacità di trasporto in città, nell'aprile del 1943 fu fondata la “Hiroshima Electric Railway Kasei - Scuola Tranviaria per Fanciulle”, una scuola professionale per ragazze dai 14 anni in su, già in possesso di licenza di scuola elementare superiore. In detta scuola, le ragazze avrebbero dovuto trascorrervi tre anni studiando e lavorando. Il primo anno avrebbero dovuto frequentare le lezioni il mattino o il pomeriggio e impiegare la metà della giornata libera lavorando sui tram come bigliettaie. Il secondo anno sarebbero passate alla formazione per diventare manovratrici di tram e il terzo anno avrebbero dovuto completare il percorso didattico e conseguire il diploma.

Per capire come la storia delle allieve delle Scuola Kasei s’intrecciò con quell’indicibile momento della storia, sul finire della Seconda guerra mondiale, facciamo un passo indietro.

A partire dalla metà del 1943, un buon numero di “giovinette” provenienti dalle zone rurali delle prefetture settentrionali di Hiroshima, Shimane e Tottori iniziarono ad essere attirate dalla nuova scuola e da una nuova visione e speranza per il futuro. “Se aiuti sui nostri veicoli e a guidare, ti insegneremo ad usare la macchina da cucire e la macchina da scrivere” era lo slogan del reclutamento. Venivano inoltre promessi vestiti, cibo e alloggio. La prima classe (anno 1944-1945), arrivò a contare 72 studentesse. E a primavera 1945 risultarono altre 309 nuove iscritte all’anno successivo.

Affascinata dai racconti dalla sorella maggiore Kikuko, già arrivata in città da qualche mese, a quella prima classe si iscrisse Satoko Sasaguchi (cognome da nubile Oka). Una ragazza di non ancora 14 anni compiuti, nata e cresciuta in quella che oggi è la città di Ota, il cui più fervido desiderio era lasciare la campagna per "la città", alla ricerca di istruzione scolastica e di un futuro migliore. I primi mesi di scuola trascorsero come previsto, con l’alternanza mezza giornata di studio per la qualificazione professionale e mezza giornata a svolgere alcuni primi compiti, come fare scorrere i passeggeri sui tram di linea per velocizzare i tempi di salita e discesa, istruirsi sui regolamenti o semplicemente osservare per imparare dal personale esperto a bordo.

Foto 1 - Satoko Sasaguchi posa per una foto commemorativa con l’insegnante addetta alla sorveglianza del dormitorio scolastico, prima di andare a lavoro sui tram https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399

Foto 2 - Una foto di gruppo della classe 1° della Scuola tranviaria di Hiroshima, scattata nell’aprile 1945. Satoko Sasaguchi è tutta a destra nella terza fila in alto(foto fornita da Satoko Sasaguchi all’intervistatore). Da https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399

All’inizio del 1945, però, a causa dell’intensificarsi della guerra, la carenza di manodopera divenne ancora più manifesta. Le lezioni iniziarono a tenersi raramente e le ragazze finirono con il trascorrere le intere giornate lavorando. Il mese di agosto arrivò in fretta, la preparazione delle alunne più giovani era poca e in quel fatale 6 agosto la scuola Kasei, situata a circa 2.1 chilometri dall’ipocentro, venne distrutta.

Poiché l’esplosione avvenne all’ora della colazione, il dormitorio studentesco era affollato e molte ragazze furono colte dall’esplosione nella sala della mensa. Un’insegnante e 30 allieve persero la vita sul colpo. Venne inoltre confermato che alcune studentesse morirono, quel mattino, mentre erano in servizio a bordo dei tram.

Le allieve sopravvissute furono evacuate presso la scuola professionale femminile Hiroshima Jitsutsu (una sorta di scuola gemella). Tutte subirono lesioni e un forte shock. Satoko Sasaguchi restò intrappolata sotto le macerie e svenne. Al risveglio riuscì, tuttavia, a liberarsi da sola, accorgendosi che, a differenza di molte sue compagne, non aveva ferite gravi. In un’intervista Satoko raccontò di avere perso i sensi dopo aver visto una luce azzurra difficile da descrivere e di aver provato terrore e convulsioni nel vedere i corpi di due sue compagne decedute in poche ore. Con tutto ciò, già il giorno successivo (7 agosto) si prodigò nell’assistenza delle ragazze superstiti, che riportavano profonde ustioni, iniziando a rendersi protagonista di quei giorni drammatici.

L’operosità e l’inflessibile disciplina del popolo giapponese, in ambito tranviario, si manifestarono in pochi giorni. A sole 72 ore dall’esplosione, ovvero il 9 agosto 1945 (giorno in cui ad essere colpita fu Nagasaki), la Hiroden aveva già provveduto a rimettere in servizio tre fermate di tram vicino all’ipocentro e riparato dai danni del bombardamento prima il tram n° 653 e poco dopo il tram n° 652.

Il tram n° 653 fu il primo ad uscire in servizio, ma a distanza di poche ore i tram n° 652 e n° 653 ripresero a circolare agganciati l’un l’altro. La linea principale tra Koi (attualmente Hiroden Nishihiroshima) e Nishitemmacho (attualmente Tenmacho) riprese il funzionamento a binario unico.

Quel convoglio di tram che attraversò Hiroshima il 9 agosto venne chiamato "Ichiban Densha" (“Tram dell’uscita numero 1” o “Primo Tram”), fu un importante simbolo di ripresa, poi diventato una vera leggenda. La città, paralizzata dalla distruzione, grazie al tram tornò lentamente a muoversi. Come bigliettaia, a bordo del “Primo Tram”, quel giorno vi prese servizio proprio Satoko Sasaguchi.

Nell’ultima intervista che rilasciò circa quattro anni fa, Satoko raccontò «In mezzo al caos, a campi bruciati e a quell’orrore di fronte a me, ho cercato di lavorare diligentemente tutto il giorno».

Era solo dalla settimana precedente che aveva iniziato a studiare i nomi delle fermate e ad imparare le domande come “Avete già fatto tutti il biglietto? Chi deve ancora fare il biglietto? Biglietto per favore, devo controllare.” Eppure, seguendo le ultime indicazioni della sua insegnante, quel mattino del 9 agosto salì sul tram.

Ancora Satoko: «Ricordo di aver sentito la notizia della ripresa del servizio la sera dell'8 agosto. Il tram comincerà a circolare domani. Così, ascoltate le ultime raccomandazioni e istruzioni della mia insegnante, il mattino dopo ho iniziato a lavorare come bigliettaia tra Koi e Nishitemmacho. Sul tram saltavano, una dopo l'altra, persone in cerca di parenti e soldati. Ai passeggeri che salendo mi avvicinavano per il biglietto, dicevo “oggi non chiedo soldi”. Non posso dimenticare quei loro “grazie” con cui mi rispondevano. La bomba ha distrutto tutto, ma non i miei ricordi. La Hiroden era ed è ancora oggi parte della vita di Hiroshima».

Satoko rimase in servizio come bigliettaia sui tram fino al giorno prima della fine della guerra. Tornò a Ota, sua città natale, il 17 settembre 1945.

Nessuna allieva arrivò al terzo anno di scuola, in quanto, dopo la fine della guerra, oltre alla ricostruzione post bombardamento atomico, l’Azienda tranviaria dovette partecipare alla ricostruzione dell’indispensabile ponte Hiroden Tenmabashi, che crollò a causa dei danni provocati dal tifone Makurazaki a fine 1945. I costi per ripristinare la rete sembrarono moltiplicarsi, escludendo quindi qualsiasi prospettiva di investimento sulla riapertura dell'edificio scolastico femminile.

Attualmente il tram storico n° 652 in livrea verde e crema (insieme al n° 651, anch’esso colpito dalla bomba atomica) circola sulle linee 1,3,5,7 nelle ore di punta del mattino dei giorni feriali. Il tram n° 653, dopo essere stato messo fuori servizio nel 2006, a grande richiesta della cittadinanza è stato restaurato nel 2015 e riportato alla sua livrea bianca e blu del giorno del bombardamento. Viene utilizzato per eventi di educazione alla pace, per servizi turistici in estate, il 10 giugno (giorno del Tram Festival di Hiroshima) e nelle commemorazioni dedicate a non dimenticare il disastro atomico.

Questi tre tram, il cui anno di fabbricazione è il 1942, godono di cure quasi giornaliere, tanto è il riguardo loro riservato. Continuano ad essere considerati emblema del coraggio di una giovane ragazza e degli abitanti della città.

Foto 3 – Satoko Sasaguchi durante un’intervista sul tram 652. Da https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399

Foto 4 e 5 – Tram 652 e 653 (Anno 2024). Si ringrazia Gianni Droetto.

Fonti:

『1945原爆と中国新聞』(年、中国新聞社)= (La bomba atomica del 1945, The Chugoku Shimbun Journal)

「廣島特報」= (Hiroshima Tokuho - Periodico “Notizie speciali su Hiroshima”

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399

https://www.hiroden.co.jp/company/outline/history03.html

https://washira.jp/onsen/posts/128841

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=111341

https://rcc.jp/tram/history/history1.php

https://www.hiroden.co.jp/train/train-list/index.html

https://www.itej.or.jp/cp/wp-content/uploads/katsudou/2020-03.pdf

https://ameblo.jp/miyashima/entry-12757490332.html

http://j-tetsu.net/HP1/chinsya-htm/hiroden_652/hiroden_652.htm

https://www.nishiki-p.co.jp/2014/03/26/tram02-yon/

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2108/05/news136.html

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/05/news033.html

https://www.kipio.net/hd-650.html

https://tetsudo-ch.com/12935194.html

https://www.hiroden.co.jp/company/outline/history01.html

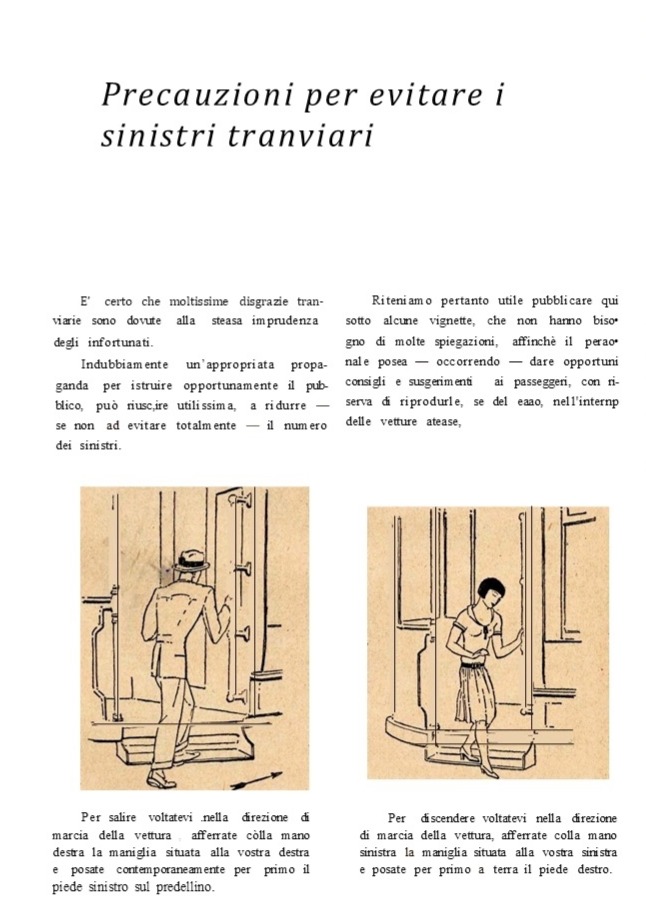

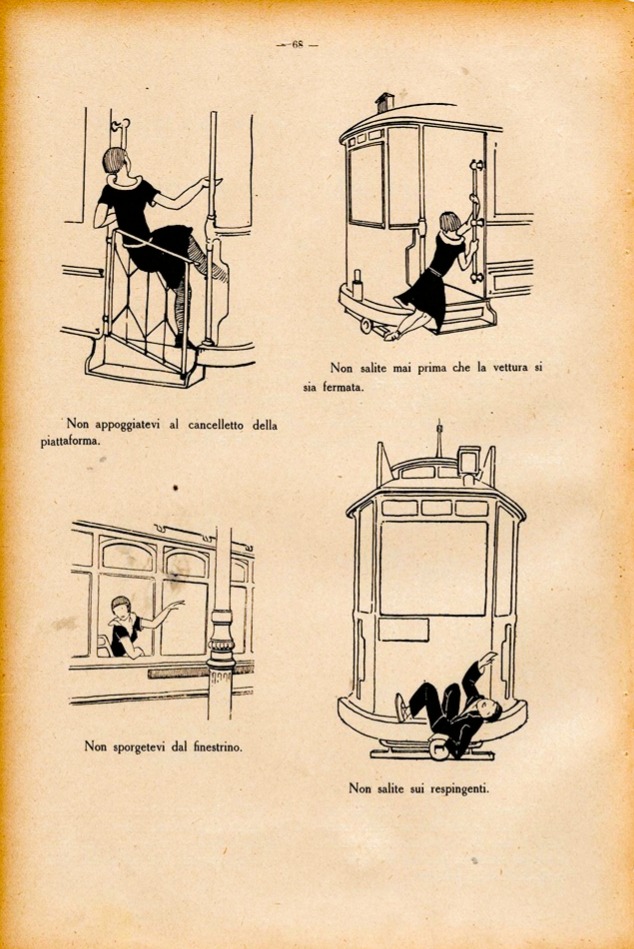

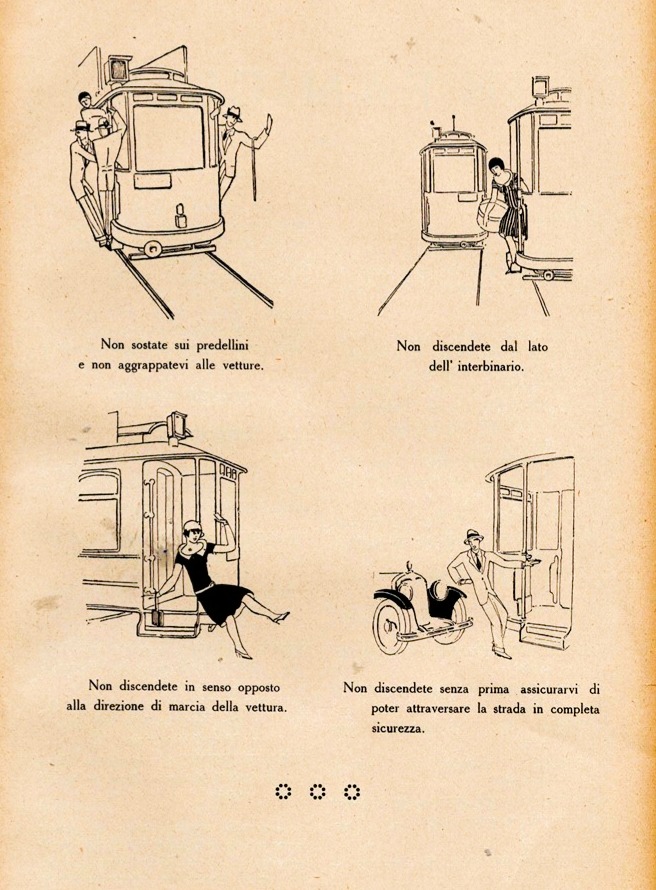

Una relazione della Columbia Britannica (la provincia di British Columbia, Canada) eseguita tra il 1911 e il 1915 e relativa agli incidenti di transito nell’ambito dei trasporti pubblici, si dà conto che le donne avevano il primato in materia di incidenti. Forse per via del loro “comportamento ansioso, talvolta testardo, di ostinarsi nel salire e scendere mentre i veicoli erano ancora in movimento”, è una delle possibili motivazioni considerate nella relazione.

In effetti, gran parte delle donne, dopo aver preso il tram, accusavano sgradevoli conseguenze quali capi d’abbigliamento rovinati e persino esaurimenti nervosi. Talvolta, recavano dei segni degli infortuni subiti durante la corsa quali tagli, graffi e ferite di diversa tipologia. Qualche passeggera è anche finita con le costole fratturate e qualcun’altra addirittura inconscia dopo la caduta del tram.

Quelle fortunate che ne erano uscite illese, a fine corsa, riportavano delle conseguenze legate agli accessori che, secondo la moda dell’epoca, dovevano trasportare insieme a sé. Dopo una collisione tra due tram interurbani nella città di Vancouver, nel 1911, una passeggera denunciò la perdita della borsa e degli orecchini ed un'altra ne uscì illesa ma notevolmente scossa e con il proprio parasole completamente distrutto.

Di tutte queste esperienze altrui, Marion Harland ne fece tesoro e nel suo libro Complete Etiquette, 1914 consigliava “Una delle cose che la maggior parte delle donne deve imparare è il modo corretto di scendere dal tram, cioè scendere con il piede destro, guardando in avanti, il che evita imbarazzi in ogni caso e talvolta, se le vetture parte troppo presto, un incidente.”

Tra gli atti encomiabili femminili invece, vi è quello accaduto nel 1913, sempre nella British Columbia: una donna salvò la giornata con una forcina. Successe durante una corsa della linea Oak Street nella quale vi era solo una donna tra tutti i passeggeri. Quando il veicolo rimase senza elettricità e dovette fermarsi, la signora non ebbe nessuna remora e“sottostando alla richiesta del motorman e in modo molto grazioso, lei consegnò la propria forcina e fu grazie a questo suo aiuto che la vettura potè riacquistare la scintilla e proseguire la corsa fino al capolinea senza altri incidenti.”

Non ci è giunta voce che in Italia sia stata fatta un’indagine del genere, tuttavia qualche accenno al fatto che le donne avessero delle cattive abitudini in salita e in discesa dei tram si evince in un articolo del house organ dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino del 1927. Ma non per questo, le corse tranviarie nostrane erano meno prive di incidenti.

Un articolo del quotidiano La Stampa del 1935, dà conto di quanto accaduto su un tram della linea 10 della città di Torino nell'articolo Un tranviere, una scimmia, due donne. Verso le nove di mattina, all’ angolo tra corso Vinzaglio e via Cernaia, nel centro di Torino “sale una donna sulla trentina…ella tiene, avvolto in una scialle grigio, un fagotto”. Non essendoci sulla vettura più di una decina di passeggeri il che consentiva una ampia libertà di movimento, il bigliettaio si adoperò con comodità al controllo dei biglietti. Ad un tratto, sentì un sussulto venire dal fagottino tenuto in braccio dalla donna e vide una mano scappare fuori di esso. “Una mano inverosimilmente piccola ma irrequieta, nervosa…e pelosa,” il bigliettaio quindi scosse lo scialle e vide uscire dalle pieghe della stoffa la testina di una scimmietta. Una passeggera, nel vedere l’animaletto spuntare fuori, ricordò al fattorino che le scimmie erano delle “sporche bestiacce" e che il regolamento vietava il trasporto di animali sulle vetture tranviarie. La padrona della scimmia obiettò, a sua volta, sostenendo che aveva sempre portato con sé la scimmietta in tram e nessuno aveva mai fatto opposizioni. Si crearono a questo punto “due fazioni di passeggeri: pro-scimmia e contro scimmia, con il bel risultato di mettere il fattorino fra incudine e martello”. All’incrocio di via Garibaldi e via S.Francesco d’Assisi dove vi era un vigile urbano “i contendenti scendono, si spiegano e rimane nella vettura soltanto il tranviere.”

Purtroppo l’articolo non riporta la fine della storia né specifica quale delle due fazioni abbia vinto la battaglia. Comunque sia che la scimmietta fosse arrivata a destinazione a piedi o proseguendo sul tram, anche da questo lato dell’oceano i trasporti tranviari erano spesso una sorgente di divertimento per il modico prezzo del biglietto.

FONTI

Women, men and urban public transport in Germany. Barbara Schmucki, The Journal of Transport History, Institute of Railway Studies, York Technical University, Darmstadt, march 2002.

Ladies Riding Cars, 30 agosto 2014, www. https://isabellaalden.com/

Un tranviere, una scimmia, due donne. La Stampa, 3 ottobre 1935.

Il problema delle cattive abitudini in salita e in discesa delle vetture tranviarie viene represso dalla Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino, nel suo secondo numero nel mese di marzo 1927.

“Eppure dicono che le donne stanno facendo passi da gigante”. New York Times, 12 giugno 1910. https://isabellaalden.com/

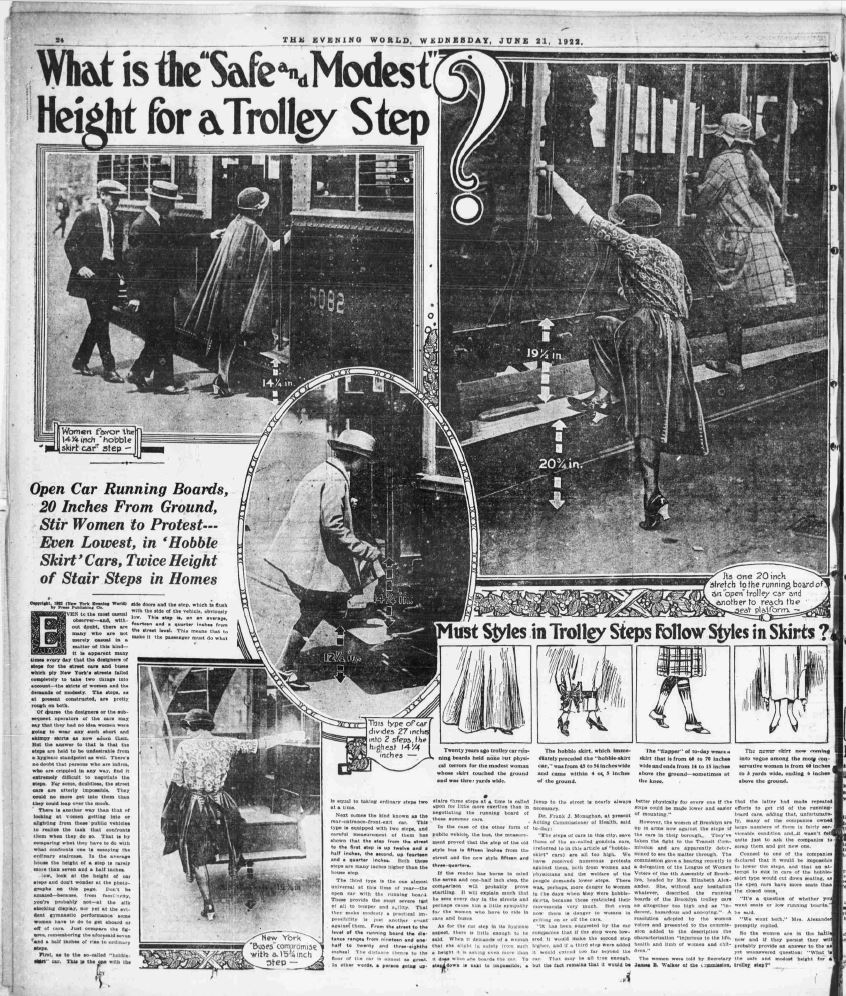

The Evening Work di New York ripropone l’argomento dell’altezza dei gradini del tram in questo articolo del 21 giugno 1922 .

Il tram al femminile. I tram a pianale ribassato: tecnologia su richiesta femminile di Marcela Luque

Tra tutte le situazioni di pericolo, anzi, di estremo pericolo, che le passeggere di sesso femminile dovevano affrontare durante la salita e la discesa dei primi tram elettrici, la più seria era indubbiamente rappresentata dalle gonne che erano costrette ad indossare.

Ai tempi dei primi tram a cavalli, gli ampi volumi delle gonne spesso bloccavano la vista di gradini e altri pericoli, facendo sì che gli incidenti nel contesto dei trasporti pubblici riguardassero maggiormente le donne. Durante la prima decada del ventesimo secolo, la moda femminile cambiò radicalmente: fu la fine dell’impero delle gonne voluminose che mutarono in capi più aderenti, dello stile comunemente chiamato tubino, sinonimo di eleganza ancora nei nostri giorni. Verso il 1910, ci fu una variante di queste gonne meglio conosciuta come "hooble-skirts" e che prese piede nei paesi del Nord America.

Si trattava di una gonna, non particolarmente aderente, ma stretta alle caviglie e spesso anche alle ginocchia e che limitava drasticamente le capacità di movimento della donna che l’indossava. Queste gonne, di moda tra il 1908 e il 1914, furono spesso ridicolizzate nei quotidiani americani come le “speed limit skirts” (gonne per il limite di velocità). Dal punto di vista estetico invece, sembravano disegnate unicamente per quelle donne con una corporatura simile al manico di una scopa, visto che accorciavano e allargavano la figura esageratamente. L'editore del Monroe City Democrat nel Missouri dichiarò che "indossare una hobble skirt farà sì che la ragazza più dolce assomigli al tappo di un'ampolla di aceto."

Curiosamente le hooble skirts, presero popolarità proprio nel momento in cui le donne diventavano più attive dal punto di vista fisico. Il 12 giugno 1910, un editorialista del New York Times osservava una contrarietà tra “queste donne che lottano con tanto entusiasmo per essere legalmente libere, come possono poi accettare di essere incatenate sartorialmente?”. E, in modo provocatorio, sosteneva che “se una donna ambisce a correre per la carica di governatore, dovrebbe quantomeno essere in grado di correre anche dietro al tram”.

Difatti non passò molto tempo prima che l’introduzione delle hobble skirts avessero un impatto disastroso sul sistema tranviario delle più importanti città americane. Le donne impiegavano troppo tempo nella salita e nella discesa ritardando notevolmente gli orari delle corse programmati. Era anche molto comune che, le donne che indossavano gonne aderenti, bloccassero le portiere mentre cercavano di alzare le gonne quanto bastava per consentire loro di salire sulle vetture.

Purtroppo, le hobble skirts si tramutarono in fatalità in alcuni casi: nel settembre 1910, all’ippodromo di Chantilly, una donna muore travolta da un cavallo scosso senza che la gonna le consentisse di avere il tempo necessario per sfuggire all’impatto. In Canada, la giovane Ida Goyette, perse la vita a soli 18 anni per colpa di una hobble skirt: “la hobble skirt che indossava fu la responsabile della morte de Miss Ida Goyette, residente a Cohoes, lo scorso giovedì a soli 18 anni…” riportava il quotidiano Unadilla Times dell’8 settembre 1911, “… mentre attraversava il ponte sopra il Canale Erie e cercando di scavalcare la ringhiera chiusa, la gonna la fece inciampare e subito precipitare cadendo nelle acque del canale.”

Incoraggiate dalle notizie fatali che riportano i quotidiani in merito alle hobble-skirts, le passeggere dei tram di diverse città americane, iniziarono a inviare numerose lamentele alle aziende. Lo scopo era quello di rendere le aziende tranviarie consapevoli dell’impresa che rappresentava salire su un tram, cioè arrampicarsi a dei gradini di all’incirca 40 o 50 cm di altezza dal pavimento, il tutto indossando una hobble skirt.

Seppellite sotto pile di lettere di reclamo delle signore passeggere, le aziende di trasporti accettarono che, per quanto temporanea potesse essere una moda, comunque bisognava prendere sul serio la questione e fornire una soluzione tempestiva. La prima a capire come farlo fu la Interborough Rapid Transit Company della città di New York.

Un tram con nome di gonna

L’Interborough Rapid Transit Company di New York rispose al problema creato dalle hobble skirts esattamente con le stesse parole: i Hobble-Skirt… Cars.

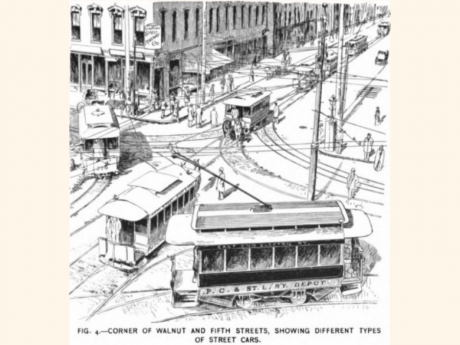

Già nel 1904 l’Ing. Frank Hedley, Direttore Generale, e James S.Doyle, sovrintendente delle attrezzature e alle vetture; avevano progettato una tipologia di tram che prevedeva il pianale ribassato e che fu ritenuto la risposta alle problematiche create dalle hobble skirts.

Il 4 aprile 1912, 11 giorni prima dell’affondamento del transatlantico Titanic, il quotidiano The World di New York City descrisse la corsa inaugurale di questa nuova vettura: “È il primo tram senza gradini, igienico e con porta laterale di pubblica sicurezza…”. E prosegue: “Il primo passeggero a salire sul vagone a South Ferry è stata una donna, la signora A. L. Un’ altra passeggera, Ackerman di Bayonne, N.J., ha dichiarato di non essersi mai sentita così libera dalla confusione e a suo agio su un tram prima d’ora…”. La descrizione del quotidiano ci offre altresì alcuni dati sulle caratteristiche della carrozza: “l'ingresso alla vettura avviene attraverso un'ampia porta laterale. Ci sono solo dieci pollici (25 cm.) di gradino fino al pavimento della vettura, che è basso e solido, come quello di una vettura da corsa”. Le Hobble-Skirt Cars si rivelarono un vero successo per la New York Railways Company e nel giro di pochi anni ne furono costruiti 176 unità solo per la città di New York.

Oltre a risolvere il problema alle indossatrici delle hobble skirts, questa tipologia di vettura agevolava la salita e la discesa per chiunque avesse difficoltà motorie. L'accoglienza da parte delle passeggere fu talmente festosa che convinsero anche le autorità della città di Washington D.C. a ordinare le nuove vetture a pianale ribassato.

“Le donne di Washington vincono la battaglia per i tram a pianale ribassato. Vittoria per la hobble skirt a Washington" fu il titolo dell’articolo del New York Times del 21 marzo 1912, “La Washington Railway & Electric Company ha ordinato 50 nuove vetture tranviarie e sul contratto è stabilito che i gradini devono essere costruiti di modo che le donne indossanti una hobble skirt, possano salirci sopra senza bisogno di essere accudite da una folla”. Con queste parole semplici uno dei quotidiani più importanti degli Stati Uniti, il New York Times, dava conto della recente affermazione femminile.

Taglia e Misura

Gli Hobble Skirt Cars presentavano un'ampia porta scorrevole posta al centro della carrozza, dalla quale i passeggeri, e soprattutto le passeggere, salivano a bordo per via di un unico gradino che rimaneva a circa 25 cm dal piano del ferro. Una volta all'interno, il pavimento si inclinava verso l'alto per dare spazio sufficiente ai carrelli.

Prodotto dalla J. G. Brill Company nella città di Philadelphia, fu anche conosciuto con il nome di one-step-car, drago in California e come vettura del benessere pubblico a New York. Ma in realtà, il progetto porta il nome dei suoi creatori: Hedley-Doyle Cars. Nel 1912 furono prodotti tre prototipi sulla base del progetto di Hedley & Doyle: le 5000 ovvero i rinomati Hobble Skirt Cars, le 6000 a due piani e le 7000 a batteria a 4 ruote.

Numerati da 5001 a 5175 i Hobble Skirt Cars della città di New York erano montati su truck 62E della J. G. Brill Company. Tuttavia, la Brill subito capì di non potere tener testa a una tale quantità di ordinazioni perciò incaricò il lotto di produzione alla St. Louis Car Company.

Oltre alla particolarità del pianale ribassato, gli Hobble Skirt Cars avevano un enorme paraurti (o parafango) a becco d'anatra il quale era montato sui truck anziché sulla carrozzeria delle vetture come era normale all’epoca. I truck, a loro volta, erano racchiusi da protezioni in lamiera d'acciaio. Le vetture utilizzavano la raccolta della corrente tramite condotto ed erano controllate dai controller Westinghouse 1PK. Le casse erano bidirezionali, lunghe 11 metri e larghe due e mezzo; potevano ospitare fino 51 passeggeri.

Un lotto di 36 vagoni Hobble-Skirt, fu fornito dalla J. G. Brill Co. alla Southern Pacific Company destinati ai servizi locali della Pacific Electric Railway e sui sistemi urbani di Stockton, San Jose e Fresno, tutte città della California. Altre vetture Hobble Skirts sono state acquistate anche da altre città quali Vancouver in Canada, Perth e Brisbane in Australia.

Il fallimento di Vancouver

La città canadese di Vancouver presentò la sua prima vettura il 18 marzo 1913 e nell’edizione del giorno dopo, il Vancouver Sun affermava che le donne potevano salire a bordo "senza trepidazione e senza il timore di sentire addosso cento occhi curiosi".

Per quanto i più critici, essi sostenevano che gli Hobble Skirt Cars fossero tutto stile e niente sostanza, tuttavia questo tipo di tecnologia si dimostrava veramente alla moda: “La vettura 500 ha effettuato il suo divertente viaggio di prova ieri. Più di due dozzine di donne importanti, in pellicce e abiti eleganti, si unirono a dignitari come B.C., il direttore generale dell'elettricità RH Sperling, e sua moglie,” riporta il Vancouver Sun nella edizione del 19 di marzo 1913. E continua: “Il ‘tram delle signore’ parti dalla stazione interurbana di Carrall Street per una gita pomeridiana percorrendo la linea Fairview fino a English Bay. I passeggeri furono trattati con delicatezza e gli fu offerto del tè e dei gelati durante il viaggio di ritorno”.

Secondo il quotidiano "l’opinione unanime di tutti coloro che erano a bordo, era che la vettura è qui per restare e che si rivelerà uno dei più grandi nemici della limousine e del taxi, che divennero così di moda per via delle Hobble Skirts". Poche profezie si sarebbero ribellate così sbagliate.

Purtroppo, gli Hobble Skirt Cars non furono molto popolari a Vancouver operando solo per pochi mesi principalmente sulla linea di cintura di Fairview, con il capo macchinista Sam Wilcockson spesso ai comandi. L’esistenza della porta centrale creava confusione tra i passeggeri che erano abituati alla comodità di un ingresso anteriore a porta singola e di un'uscita posteriore a doppia porta.

Spesso, il tram sbandava a causa della sua costruzione centrale bassa. Inoltre, si rivelò inadatto alle colline della città perché il design a pianale ribassato riduceva il numero di motori del veicolo. "Si è rivelato un vero fiasco", spiegava il riparatore tranviario Ted Gardner nel 2002. "Era sottodimensionato e inutile. Aveva solo due motori e quattro assi con ruote piccole. Gli altri tram avevano quattro motori con otto ruote grandi!"

In aggiunta il veicolo costruito da J.G. Brill di Filadelfia, non condivideva parti intercambiabili con il resto della flotta rendendolo più difficile da riparare. In aggiunta a questi svantaggi vi era anche quello legato al prezzo: in un periodo in cui il tram medio costava 8.000 dollari, un Hobble Skirt Car veniva a costare ben 15.700 dollari. In poche parole, per la città di Vancouver, il Hobble Street Car diventava troppo costoso e scomodo da mantenere.

Fuori moda

Verso il 1914, non per via del buonsenso ma della Grande Guerra, le hobble skirts sparirono improvvisamente con la stessa rapidità con cui erano arrivate. Finita la tendenza delle hobble skirt, le donne poterono nuovamente salire i gradini con relativa facilità.

L’impero dei Hobble Skirt Cars si estinse insieme a quello delle gonne che li avevano dato vita diventando, in meno di un decennio, completamente fuori moda. E i tram che portano il loro nome seguirono lo stesso destino.

La durata delle vetture di New York non fu molto lunga. Nel 1919 l'azienda era in difficoltà finanziarie e furono istituiti tagli. Le vetture Hedley-Doyle furono ritenute non adatte a questo nuovo contesto e furono progressivamente ritirate: l’ultima rimase in funzione fino al 1925.

Le vetture Pacific Electric andarono un po' meglio e resistettero fino al 1934. Una delle carrozze di Fresno e il telaio in acciaio di un'altra si trovano all'Orange Empire Railway Museum di California. L’ultima delle di Vancouver, fu demolita nel 1939 e quella di Brisbane nel 1933. Tuttavia, a Perth servirono fino al 1950 e la carrozza esiste ancora nel museo della Perth Electric Tramway Society a Perth in Australia.

Anche se per poco tempo, questa tipologia di tram è stato un primo segnale dell’importanza che la clientela femminile riscuoteva nelle aziende di trasporti. Importanza che sarebbe aumentata verso gli anni ’50 in cui, preferendo gli uomini guidare la propria auto, furono le donne – insieme e tutte le altre categorie che non avevano un auto a disposizione- a rappresentare la percentuale di utenti più alta di trasporti pubblici e costringendo ai progettisti a concepire delle vetture nell’ottica di una maggiore accessibilità per tutti.

Per quanto riguarda le altre persone con mobilità ridotta, dovettero attendere altri decenni prima che la progettazione dei tram tenesse in considerazione le loro esigenze. L’Italia attese fino al 1984 per vedere i tram della serie 4500 dell'ATM di Milano, i primi tram a pianale ribassato a circolare nel nostro paese.

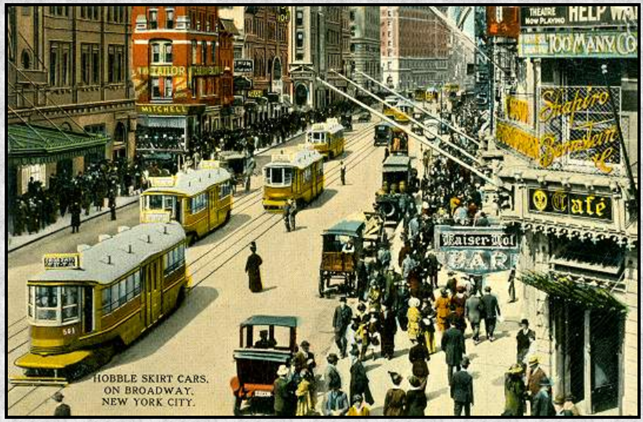

Cartolina dell’American Art Publishing Company di New York City che mostra le vetture hobble-skirt a Broadway St nel 1914. https://www.tramwayinfo.com/

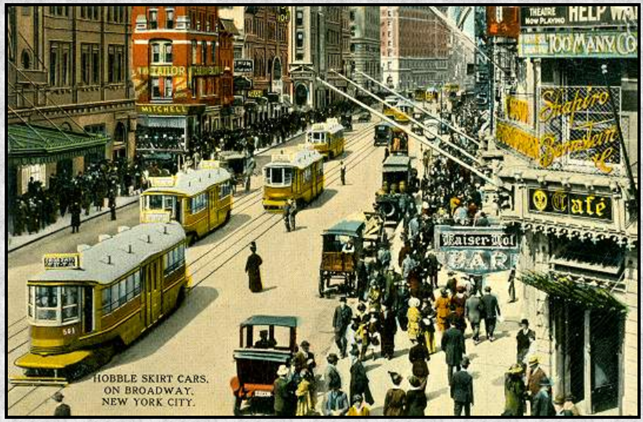

La fatica di salire su un tram elettrico indossando una hobble skirt. Broadway, New York City, 1913. https://www.tramwayinfo.com/

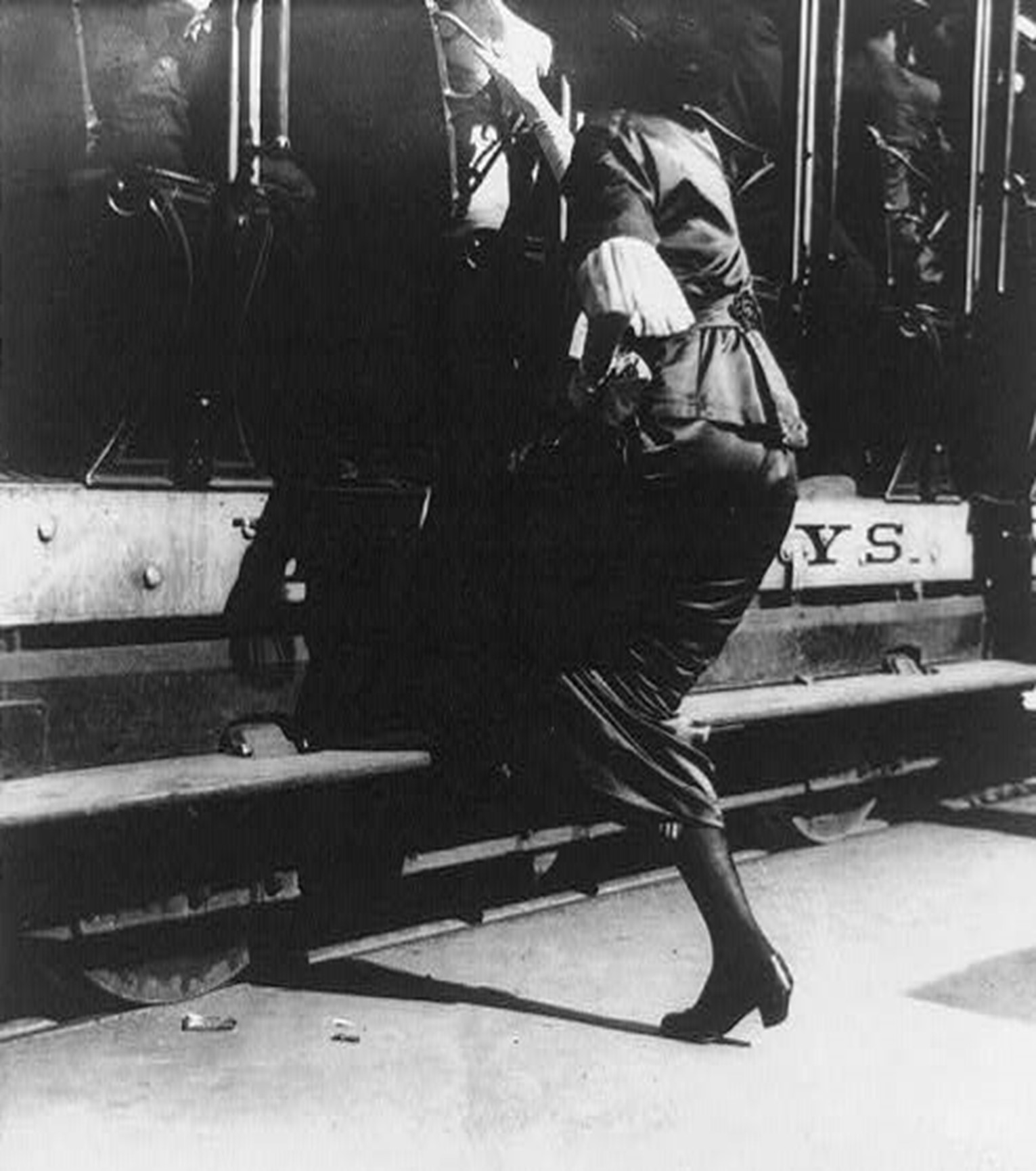

4 aprile 1912: l’edizione pomeridiana de The World riporta il primo giro degli hobble-skirt trams.

Le gioie del tram a pianale ribassato immortalate dal quotidiano The Day Book del 10 aprile 1912.

FONTI

New York Step High, The Evening World, New Your, 21 giugno 1922

Tramway Information, https://www.tramwayinfo.com/

Spacing https://spacing.ca/toronto/2016/04/22/curious-origin-original-low-floor-streetcar/

Un mondo di tram, Roberto Cambursano, 2017

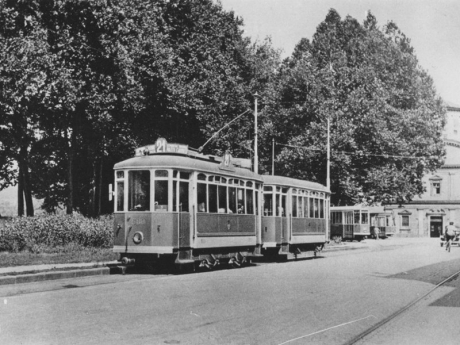

Dopo la dismissione della rete di Arkhangelsk in Russia nel 2004, la linea tranviaria più settentrionale del mondo è quella di Trondheim, vivace cittadina universitaria di oltre 200.000 abitanti nella Norvegia centrale.

L’unica linea sopravvissuta della vasta rete cittadina collega il centro storico con la località di Lian, raggiunta dopo 8,8 km e 21 fermate. Lo scartamento è metrico e la linea si sviluppa in gran parte a binario unico. Inizialmente numerata linea 1, ora è la 9 “Gråkallbanen” e parte da St. Olavs Gate, non lontano dalla famosa cattedrale di Nidaros. Attraversa i caratteristici quartieri di case in legno del centro e si immerge presto nella natura della periferia cittadina fino ad arrivare ai circa 300 metri slm del capolinea, dal quale è possibile accedere ad alcuni laghetti immersi nei boschi e ad una fitta rete di sentieri con itinerari per escursionismo e sci di fondo. A circa metà percorso (fermata Munkvoll) si trovano il moderno deposito ed il Museo del tram, ricavato dalla vecchia rimessa. La Gråkallbanen è gestita dalla società privata Boreal AS che possiede sette tram articolati costruiti nel 1984 in Germania da Linke-Hofmann-Busch con apparecchiature elettriche Siemens. I veicoli appartenenti a questa serie in origine erano 11, ma 4 sono stati demoliti. La frequenza nei giorni feriali è di un tram ogni 15 minuti con 4 veicoli in servizio e si riduce a 30 la sera e nei giorni festivi con due veicoli.

Percorriamo la travagliata storia cittadina per scoprire come è rinata la Gråkallbanen. La prima linea tranviaria aprì nel 1901 - gli omnibus erano in servizio solo dal 1893 - su un percorso che collegava la città da ovest ad est. La rete all’inizio del secolo scorso si è espansa molto velocemente ed è arrivata ad avere 5 linee, ognun identificata con un nome. Tutte le zone allora popolate erano capillarmente servite da rotaie. Il primo tratto dell’attuale linea 9 è stato costruito nel 1924 e la linea è stata completata solo nel 1933. Durante la Seconda Guerra Mondiale i tram furono l’unico mezzo regolarmente in servizio e dal 1941 fu assunto un consistente numero di bigliettaie in sostituzione degli uomini chiamati a combattere (maggiori dettagli nella pagina il Tram al femminile). In questo periodo lavorarono sui tram anche ragazzi minorenni. Alcuni tram furono confiscati dagli occupanti tedeschi ed inviati a Mannheim in Germania.

Nella notte del 10 ottobre 1956, il deposito di Dalsenget prese fuoco, distruggendo quasi completamente la moderna flotta di tram da poco acquistata (26 tram e 16 rimorchi). Fortunatamente i vecchi tram erano stati conservati nel deposito di Voldsminde e tornarono presto in servizio. Inizialmente si pensò di sostituire con filobus il servizio tranviario, ma furono costruiti nuovi tram con truck e componenti meccaniche recuperati dall'incendio. Nel 1968 una prima linea fu chiusa e sostituita da bus. Nel 1972, le due compagnie presenti, Gråkallbanen e Trondheim Sporvei, furono fuse con la compagnia di autobus municipale Trondheim Trafikkselskap. Da quel momento in poi, ci furono molte pressioni politiche per lo smantellamento della rete tranviaria a favore degli autobus, considerati economicamente più convenienti perché il conducente poteva svolgere anche le mansioni del bigliettaio. Dopo diversi anni di acceso dibattito, il comune decise di interrompere completamente il servizio tranviario nel 1988. Pochi anni prima erano stati acquistato 11 nuovi tram. Gran parte della rete, dopo pochissimo tempo fu coperta dall’asfalto per cancellare ogni traccia del passato. Sopravvisse la Gråkallbanen che per la maggior parte del percorso viaggiava in sede proprio, non condivisa con il traffico privato. Il tram, però aveva molti ed agguerriti sostenitori che fondarono persino un partito per avere maggior peso nelle scelte politiche. Così nel 1990 è stata creata una nuova società di proprietà di 1400 “sostenitori del tram”, la AS Gråkallbanen, che ha ripristinato il servizio sull’unica linea rimasta utilizzando i nuovi tram acquistati pochi anni prima. Nel 2004 la divisione norvegese di Veolia Transport, ha acquistato la società, che dal 2016 ha assunto il nome di Boreal Bane AS.

Nel muovo millennio sono stati discussi molti progetti di espansione della rete tranviaria, ma ad oggi nessuno portato è stato portato a termine. Dopo essere risorta grazie alla caparbietà dei suoi sostenitori la linea 9 continua a portare cittadini e turisti sulla collina di Trondheim.

La Gråkallbanen nel 1927 (da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gråkallbanen_tram_1927.jpg)

Il Museo tranviario

Il primo nucleo della collezione museale è stato messo insieme nel 1979, quando è stata costituita l’associazione per la salvaguardia dei vecchi tram cittadini. Il museo è stato aperto nel 1995 e conserva una ricca collezione di mezzi di varie epoche, cimeli, pannelli descrittivi, un fornito book shop. Alcuni tram storici sono in servizio in occasioni speciali e noleggiati a chi ne fa richiesta. Tra le tante curiosità vi è la descrizione dettagliata del sistema di regolazione del traffico sulla Gråkallbanen tramite il cosiddetto “bastone pilota “che fu introdotto dopo un incidente nel 1931. Questo sistema era in uso anche su molte ferrovie a binario unico fino all’avvento di sistemi più moderni. Quando il manovratore deve impegnare un tratto a binario unico per aver la garanzia che lo stesso tratto non sia impegnato da altri convogli deve trovate un oggetto, il “bastone pilota”. La mancanza dell’oggetto significa che un altro convoglio sta impegnando quel tratto di linea ed è in possesso del “bastone”. All’arrivo del mezzo incrociante avviene lo scambio dell’oggetto e si ha la garanzia che sul tratto a binario unico non ci siano altri mezzi.

Fonti:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Tramway

https://www.urbanrail.net/eu/no/trondheim/trondheim.htm

http://sporveishistoriskforening.no/museet/

https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Sporvei

https://www.facebook.com/trondheimsporvei/

Foto dell'autore se non espressamente indicato

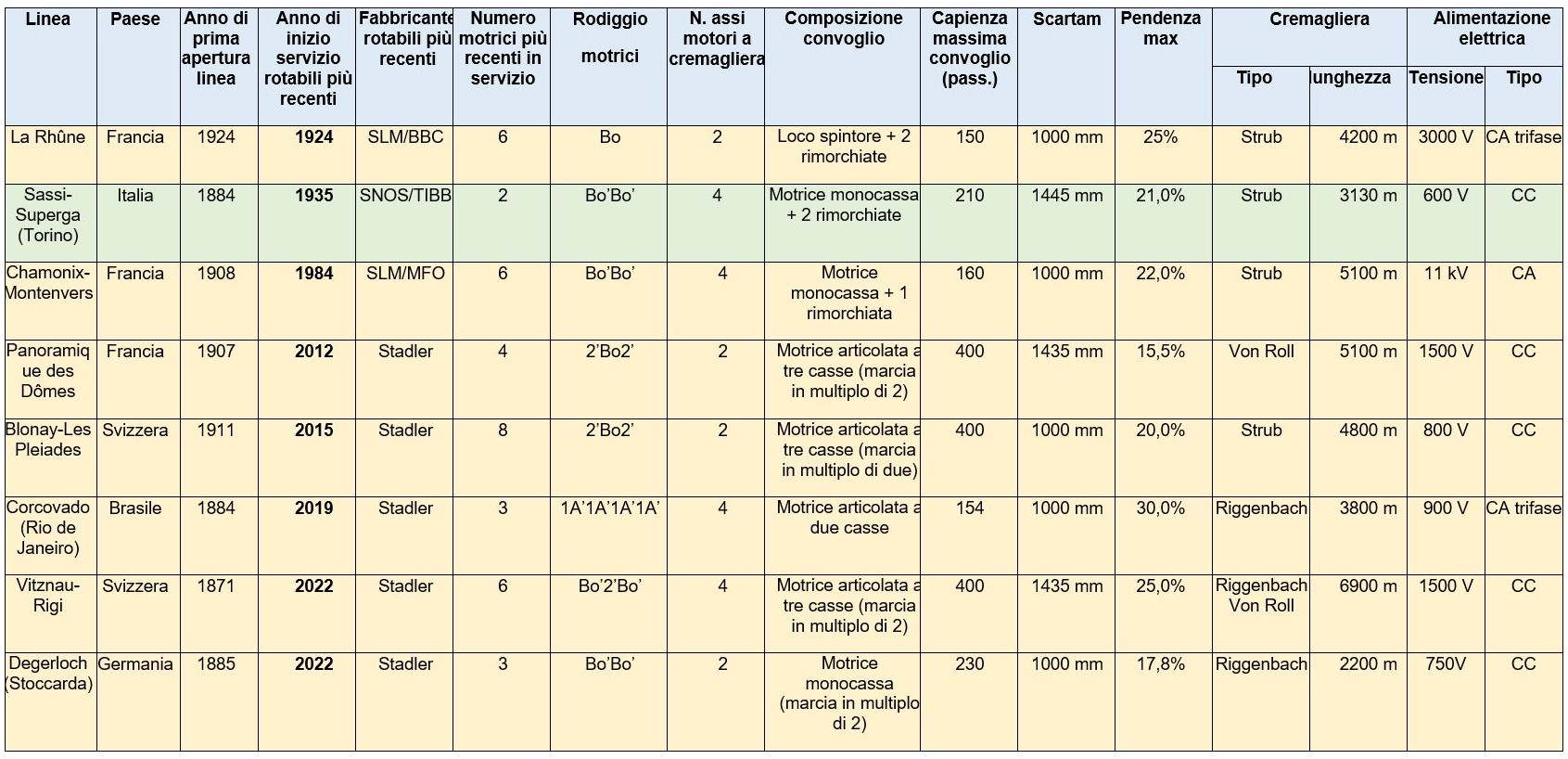

Come ad ogni inizio di nuovo anno, in questo articolo vengono passate in rassegna le variazioni riguardanti il “Sistema tram” che sono avvenute nel mondo nel corso dell’anno precedente, ordinate per paese e, in subordine, per città.

Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.

Il 2024 ha fatto registrare parecchi prolungamenti di linee esistenti, ma due sole aperture di nuovi sistemi (Dujiangyan in Cina e Resita in Romania, evidenziate in giallo).

Nel campo delle tranvie storiche, il 2024 non è stato un buon anno, vista la chiusura della rete di Memphis (U.S.A, evidenziata in azzurro) e il fermo dei tram storici di Blackpool (U.K.).

AUSTRALIA

· SIDNEY (New South Wales). Il 20 dicembre è stata inaugurata una nuova linea tranviaria denominata “L4”: congiunge Westmead con Carlingford ed è interamente ricompresa nel comune di Parramatta (facente parte dell’area metropolitana di Sidney); è lunga 12 km ed è completamente isolata del resto della rete tranviaria.

La rete tranviaria di Sidney ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 36,7 km distribuiti su quattro linee (numerate da L1 a L4), con una flotta di 89 tram a pianale interamente ribassato (29 CAF Urbos3+60 Alstom Citadis 305). Su un tratto centrale di 2 km, comune alle linee L2 ed L3, non è presente la catenaria e l’alimentazione viene fornita dal suolo col sistema APS di Alstom; anche su un tratto della linea L4 non è presente la catenaria, ma in questo caso viene usato il sistema ACR di CAF abbinato ai supercapacitori.

BELGIO

· BRUXELLES. Prosegue l’ampliamento della rete tranviaria: il 23 settembre la linea 10 è stata prolungata da Heembeek a Hôpital Militaire su un tratto di nuova costruzione lungo 4,4 km.

La rete tranviaria di Bruxelles conta ora 17 linee e 150 km di sviluppo.

BRASILE

· RIO DE JANEIRO. Il 5 marzo è stato inaugurato un nuovo tratto di 0.4 km da Rodoviária a Terminal Intermodal Gentileza, su cui è stata instradata la linea T2. Contemporaneamente è stata istituita la linea T4 da Praça XV (Barcas) a Terminal Intermodal Gentileza.

La rete tranviaria moderna di Rio, il cui primo tratto era stato inaugurato nel 2016 in occasione delle Olimpiadi, si compone di 4 linee, si sviluppa ora complessivamente per 14,5 km ed è alimentata completamente senza catenaria con il sistema APS di Alstom. Il parco rotabile è composto da 32 tram a pianale interamente ribassato Alstom Citadis 402.

Rimane in funzione anche una minuscola porzione della rete tranviaria di prima generazione, a forma di Y e composta da due linee, completamente separate dalla rete moderna e mantenute essenzialmente come servizio turistico: il “Bonde de Santa Teresa. L’offerta tranviaria della città carioca è completata poi dalla Tranvia a cremagliera del Corcovado, che raggiunge la statua del Cristo Redentore posta sulla cima della omonima altura: nel 2019 sono entrati in servizio tre moderni convogli articolati forniti dalla casa svizzera Stadler.

CINA

· DUJIANGYAN (Sichuan). Il 15 maggio è stato inaugurato un nuovo sistema tranviario, espressamente dedicato ai turisti in visita alle attrazioni della zona. Sono in funzione 2 linee con capolinea in comune a Bajiao Temple, colleganti rispettivamente Mt. Qingcheng e Zijingcheng, con uno sviluppo totale di rete di 17,3 km; il parco rotabile è costituito da 26 tram Citadis 302 a pianale interamente ribassato costruiti in Cina da CRRC su licenza Alstom.

ESTONIA

· TALLIN. Il 1° dicembre la linea 2 è stata instradata su un tratto di nuova costruzione tra Suur Rannavärav (ex Linnahall) e Vanasadam – Paberi, che attraversa la zona del porto situata a nord-est del centro storico.

La rete tranviaria della capitale estone, a scartamento di 1067 mm, è ora composta da cinque linee con uno sviluppo totale di 22,2 km.

FINLANDIA

· HELSINKI. Il 12 agosto è stata istituita la nuova linea 13, ad andamento tangenziale da Pasila (Maistraatintori) a Nihti, che segue un tratto di nuova costruzione di 4,3 km.

La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 79 km (a scartamento metrico) su 12 linee.

FRANCIA

PARIGI. Il 5 aprile la linea tranviaria 3b (tangenziale nord) è stata prolungata di 3,2 km da Porte d’Asnières a Porte Dauphine. La linea tranviaria di cintura forma ora un semicerchio che segue i confini del comune di Parigi per 29,5 km ed è spezzata in due distinti tronconi (linea 3a da Pont du Garigliano a Place de la Nation e linea 3b da Place de la Nation a Porte Dauphine). La chiusura completa del cerchio (da Porte Dauphine a Pont du Garigliano) non è per ora ipotizzata.

La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 187 km ed è composta da 14 linee gestite in modo indipendente (e per la maggior parte non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono due linee urbane tangenziali, sei linee periferiche, due linee di tram su gomma e quattro linee di tram-treno.

GERMANIA

· STOCCARDA (Baden- Württenberg). Il 18 ottobre la linea U5 è stata prolungata su un nuovo tratto di 0,7 km da Leinfelden Bahnhof a Leinfelden Neuer Markt.

La rete tranviaria di Stoccarda è un sistema di Stadtbahn (LRT) altamente protetto con uno sviluppo totale di 130 km (di cui 24,5 km in sotterraneo), 13 linee e una flotta di 204 veicoli. Vi è inoltre una linea a cremagliera (linea 10) lunga 2 km.

LETTONIA

· DAUGAVPILS. Il 25 gennaio la linea 5 è stata instradata su un percorso di nuova realizzazione fra Butlerovaiela e Stropu Ezers, lungo 1,8 km di binario unico: si è così creato un anello percorso nelle opposte direzioni dalle linee 3 e 5.

La rete tranviaria, a scartamento largo “russo” (1524 mm), è composta da 5 linee ed ha un’estensione totale di 29 km.

LUSSEMBURGO

· LUSSEMBURGO. Il 7 luglio l’unica linea tranviaria della città è stata prolungata da Lycée Bouneweg a Stadion su un nuovo tratto di 3,7 km, raggiungendo una lunghezza complessiva di 12,2 km (di cui 3,6 km senza catenaria).

Il parco rotabile è composto da 32 tram CAF Urbos 100 articolati da 45,4 metri a pianale interamente ribassato, equipaggiati con il sistema ACR a supercapacitori.

MAROCCO

· CASABLANCA. Il 24 settembre sono entrate in funzione le nuove linee T3 Gare de Casa-Port a Hay El Wahda (14.1 km) e T4 Parc de la Ligue Arabe a Mohammed Erradi (12.5 km). La città di Casablanca ha attualmente la maggiore rete tranviaria dell’Africa con quattro linee e un’estensione totale di 72,6 km. La flotta, tutta di produzione Alstom a pianale interamente ribassato, è composta da 124 tram Citadis 302 e 66 tram Citadis X05, per un totale di 190 veicoli. Tutti i vecoli sono bidirezionali ma con una sola cabina di guida, per cui devono viaggiare permanentemente accoppiati coda contro coda.

PAESI BASSI

· AMSTERDAM. Il 21 luglio la linea suburbana 25 è stata prolungata di 5,4 km da Amstelveen Westwijk a Uithoorn Centrum.

La rete tranviaria di Amsterdam conta 14 linee e si sviluppa in totale su 100 km.

POLONIA

· CRACOVIA. L’8 gennaio è stato attivato un prolungamento di 0,7 km delle linee 18 e 50 da Papierni Pradnickich a Gorka Narodowa.

La rete tranviaria di Cracovia è composta da 23 linee e ha un’estensione totale di 94 km.

· LODZ. Il 1° luglio è stata ripristinata la linea interurbana 43 (che era stata soppressa nel 2018) ma non raggiunge più Lutomiersk bensì è limitata a Konstantynow.

Attualmente, oltre a 3 linee interurbane (41 per Pabianice, 43 per Konstantynow, 45 per Zgierz) sono gestite altre 15 linee urbane. La rete tranviaria di Lodz, a scartamento metrico, ha un’estensione totale di 145 km.

· STETTINO. Il 28 giugno è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,8 km fra Krzekowo e Osiedle Zawadzkiego su cui sono state prolungate le linee 5 e 7.

La rete tranviaria di Stettino (Szczecin) è composta da 12 linee con un’estensione totale di 54 km.

· VARSAVIA. Il 5 marzo è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,8 km nella zona centrale fra Reduta Wolska e Szpital Wolski, su cui sono state instradate le linee 10-11-26-27.

Il 14 maggio la linea 11 è stata prolungata su un tratto di 2,1 km di nuova costruzione da LiGoworka a Sielce (Czerniakowska).

Il 29 ottobre le linee 14 e 16 sono state prolungate verso la periferia sud-est da Spacerowa a Miasteczko Wilanów su un tratto di 6,3 km di n uova realizzazione.

La rete tranviaria della capitale polacca è composta ora da 25 linee con un’estensione totale di 132 km.

PORTOGALLO

· OPORTO. Il 28 giugno la linea E è stata prolungata su un nuovo tratto di 3,1 km nel territorio del comune di Vilanova de Gaia da Santo Ovídio a Vila d'Este.

Il sistema tranviario di Oporto comprende una rete moderna a standard di LRT (“Metro do Porto”, con 6 linee (A, B, C, D, E, F) per complessivi 70 km e una rete storica (“Carro eléctrico”) con 3 linee (1, 18, 22) per complessivi 9 km.

QATAR

· LUSAIL. L’8 aprile sono stati aperti al traffico 10,4 km di nuovi impianti tranviari (in parte sotterranei) ed è stata attivata la seconda linea (“Pink line”) da Legtaifyia a Seef Lusail north, mentre la “Orange line” (che era stata inaugurata nel 2018) è stata prolungata da Al Wessil a Rawdat Lusail.

In questa città-satellite che confina a sud con la capitale Doha sono in servizio 28 tram Alstom Citadis X05 con APS parziale.

REGNO UNITO

· BLACKPOOL (Inghilterra). Il 16 giugno è stata inaugurata una diramazione di 0,5 km da North Pier a North Station. Il servizio è stato riorganizzato su 3 linee: T1 (Starr Gate-Fleetwood), T2 (Starr Gate-North Station) e T3 (North Station-Fleetwood). La rete tranviaria ha ora uno sviluppo complessivo di 18,4 km; sono in servizio 18 tram Flexity2 di Bombardier.

Blackpool è rinomata anche per i suoi tram storici, tra cui 6 English-Electric “Balloons” a due piani che erano utilizzati in servizio regolare come servizio integrativo su una sezione della linea costiera (da Pleasure Beach a Little Bopsham). Il 6 dicembre 2024 la direzione dell’azienda ha annunciato la sospensione di tutti i servizi con tram storici, motivando la decisione con problemi di sicurezza e manutenzione e sostenendo che d’ora in poi l’attenzione si sarebbe focalizzata sui tram moderni. Quattro giorni dopo, viste le forti proteste, con un altro comunicato è stato annunciato che i tram storici torneranno a circolare in un non precisato futuro, dopo non precisati lavori di adeguamento.

ROMANIA

· RESITA. Il 20 dicembre è stato riattivato il servizio tranviario in questa città. Quella di Resita era una delle nuove reti che erano state inaugurate dal regime di Ceausescu negli anni Ottanta ma avevano dovuto chiudere dopo meno di 30 anni di servizio per prematura obsolescenza: il precedente sistema tranviario comprendeva due linee ed era stato aperto nel 1988 e chiuso nel 2011. La nuova linea ha uno sviluppo di 8,5 km e sono in servizio 13 tram Panorama prodotti in Turchia da Durmazlar..

RUSSIA

· EKATERINBURG. Il 17 febbraio la linea 9 è stata prolungata su un nuovo tratto di 1,7 km da Ul. Musorskogo a Luchistaya Ulitsa.

La rete tranviaria di questa importante città siberiana comprende 24 linee e si sviluppa su 95,4 km, piazzandosi al terzo posto in Russia (dopo San Pietroburgo e Mosca) e al primo posto in Asia.

· MOSCA. Il 23 settembre è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,8 km in zona centrale tra Kostomarovskiy Most e Metro Ploschad Ilyicha, su cui è stata instradata la linea 2.

SPAGNA

· BARCELLONA. Il 10 novembre la linea T4 è stata prolungata da Glories a Verdaguer su un tratto di 1,8 km senza catenaria dotato di sistema APS. E’ in costruzione un ulteriore prolungamento lungo la Avenida Diagonal fino a Francesc Macià, che permetterà di connettere tra loro le due parti di rete tranviaria attualmente indipendenti (“Trambaix” a ovest con le linee T1, T2 e T3 e “Trambesòs” a est con le linee T4, T5, T6).

Attualmente la rete tranviaria di Barcellona si estende complessivamente su 31 km ed è gestita con una flotta di 45 tram Alstom Citadis di due generazioni.

· SIVIGLIA. Il 19 giugno l’unica linea esistente (T1) è stata prolungata su un nuovo tratto di 1 km fra San Bernardo e Eduardo Dato.

Il 18 novembre è stato inaugurato un ulteriore prolungamento di 0,5 km della linea T1 da Eduardo Dato e Luis de Morales, raggiungendo una lunghezza totale di 4,2 km.

STATI UNITI D’AMERICA

· MEMPHIS (Tennessee). Il 18 agosto l’intero servizio tranviario è stato chiuso per “ragioni economiche”. Ricordiamo che nel 1993 era stata aperta una rete di tre linee con uno sviluppo complessivo di 10 km e gestita con una flotta di 19 tram storici, poi chiusa per “obsolescenza e scarsa sicurezza” nel 2014 e infine riaperta progressivamente a partire dall’aprile 2018.

· SEATTLE (Washington). Il 27 aprile è stato inaugurato un tratto di 10,6 km della nuova linea 2 di LRT, per ora isolato, da South Bellevue and Redmond Technology. Sono entrati in servizio 30 nuovi tram Siemens S700 a pianale parzialmente ribassato, che si aggiungono ai 122 già esistenti.

Il 30 agosto la linea 1 di LRT è stata prolungata da Northgate a Lynnwood su un nuovo tratto di 13,6 km.

La rete tranviaria di Seattle ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 70 km ed è composta da due linee di LRT (63.6 km) più due linee di streetcar (tram tradizionale, 6,3 km).

TAIWAN

· KAOHSIUNG. Il 1° gennaio è stato inaugurato l’ultimo tratto di 4,9 km della linea di LRT della capitale, che è così diventata una circolare di lunghezza complessiva di 22 km. Con i prolungamenti, sono entrati in servizio 15 tram Alstom Citadis 305 dotati di supercapacitori, che si aggiungono ai 9 CAF Urbos già in servizio (dotati di sistema ACR). L’intera linea è completamente sprovvista di catenaria: la ricarica si effettua alle fermate tramite contatto dall’alto con apposite sezioni di alimentazione.

TURCHIA

· IZMIT. Il 17 marzo è stata inaugurata una diramazione lunga 3 km da Kanal Yolu – Sehir Hastanesi e contemporaneamente è stata istituita una seconda linea tranviaria.

La rete tranviaria di Izmit, il cui primo tratto era stato attivato nel 2017, si estende adesso complessivamente su 13,2 km con due linee e un parco veicoli formato da 28 tram di produzione turca.

· SMIRNE. Il 27 gennaio è stata inaugurata la nuova linea T3, ad andamento circolare nel quartiere di Cigli, che segue un anello di nuova costruzione di 9,9 km da Çevre Yolu a Katip Çelebi Üniversitesi.

La rete tranviaria di Smirne è composta da tre linee tra loro isolate, con un’estensione totale di 31,5 km e un pa

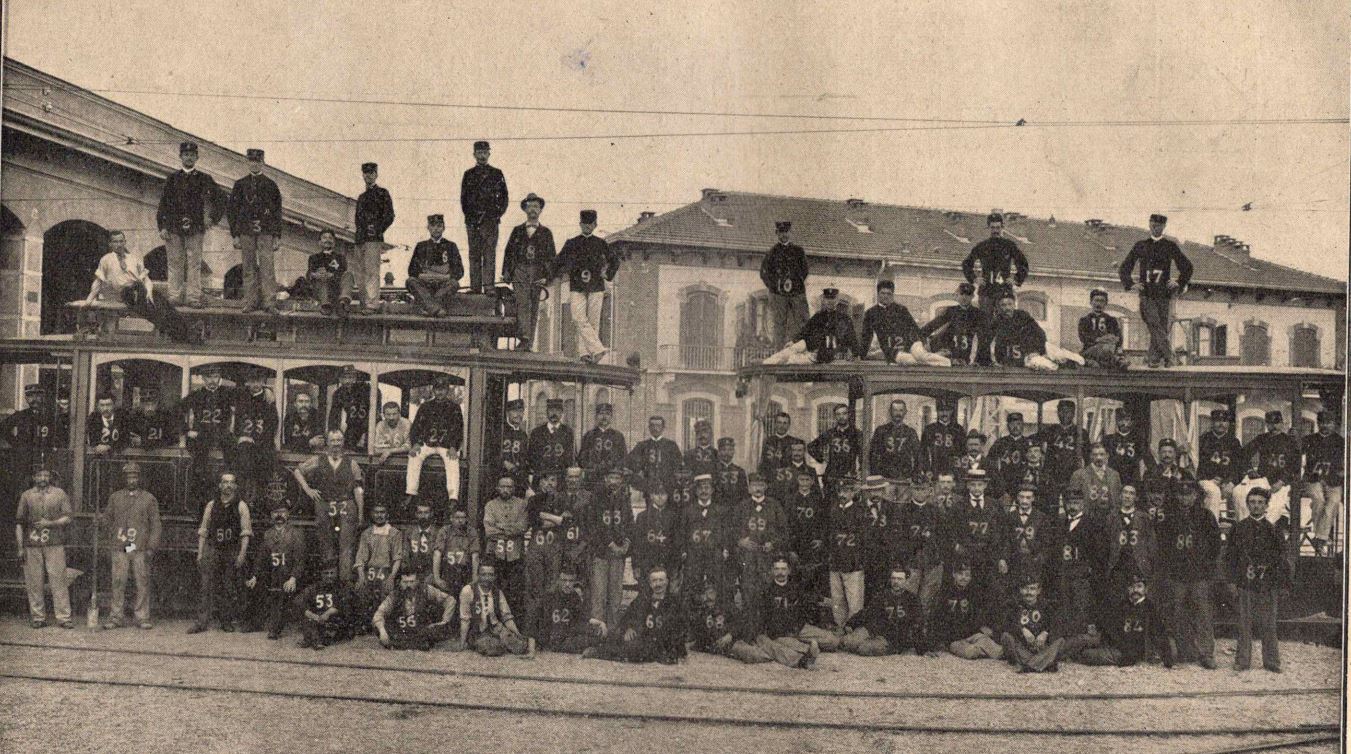

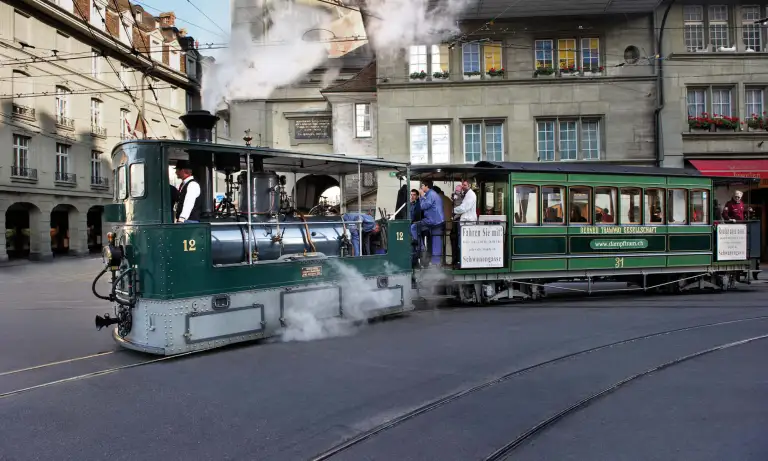

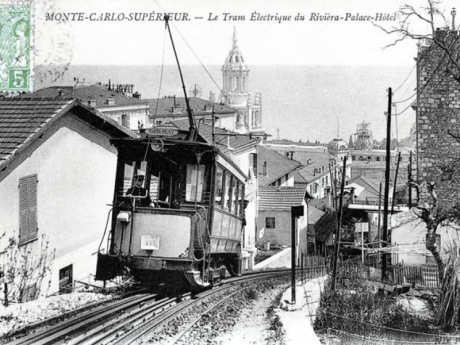

Giornata indimenticabile, quella del 15 dicembre scorso, per i soci dell'ATTS che hanno partecipato alla gita a Berna, affascinante città il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Lo scopo principale del gita era il viaggio sul tram a vapore che dal 2002 circola nuovamente a Berna, ma solo un paio di volte all’anno. Viaggiare sul tram a vapore è una grande emozione che fa rivivere ai torinesi i tempi delle tranvie extraurbane, negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento: erano i tempi in cui numerose linee di tram con trazione a vapore consentivano di raggiungere Torino da tante località della provincia.

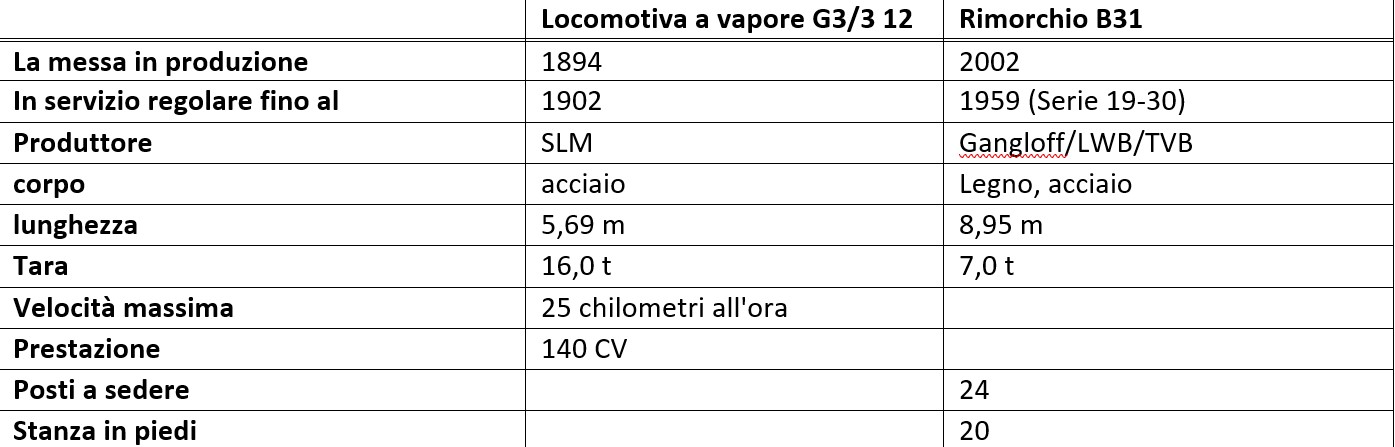

In attesa del momento culminante della giornata, la visita a Berna è iniziata con una piacevole passeggiata lungo la via centrale, che dalla “fossa degli orsi” conduce alla stazione, con i portici e le caratteristiche fontane al centro. Qui abbiamo potuto pregustare il giro sul tram a vapore vedendolo passare con il caratteristico sbuffo di fumo bianco. Alle 13 è arrivato finalmente il momento di salire sulla vettura trainata da una locomotiva a vapore restaurata, che dal centro ci ha portati a un capolinea tranviario periferico, accompagnati dai simpatici volontari dell’Associazione Bernmobil Historique. Dopo una breve sosta per la foto di gruppo e per una bevanda calda, abbiamo iniziato il viaggio di ritorno tra lo sguardo stupito dei passanti. Il tram a vapore fu utilizzato sulla seconda linea tranviaria di Berna, dal 1894 al 1902, quando la rete fu elettrificata. La linea era esercita con otto locomotive e dodici rimorchi.

La giornata è proseguita, per una parte del gruppo, con la visita, riservata ad ATTS, al Museo del Tram, normalmente chiuso al pubblico. Dalla fermata presso la stazione ferroviaria, la linea tranviaria 3 ci ha portati al capolinea di Weissenbühl: abbiamo viaggiato su uno dei vecchi tram ABB Vevey che tra pochi mesi verranno dismessi dal servizio. Il ritorno è invece avvenuto su un Combino Siemens. Il Museo del tram, istituito nel 2006 da un’associazione di volontari, Tramverein Bern (TVB), presenta un’esposizione di tram di Berna di diverse epoche (metà anni ‘40, anni ‘60 e 1973). Siamo stati accolti da un socio volontario che ci ha accompagnati parlando un buon italiano. Molto interessante la descrizione della storia del trasporto di Berna con testi e fotografie, lungo un’intera parete del deposito.

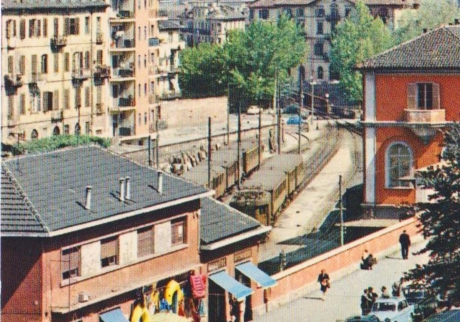

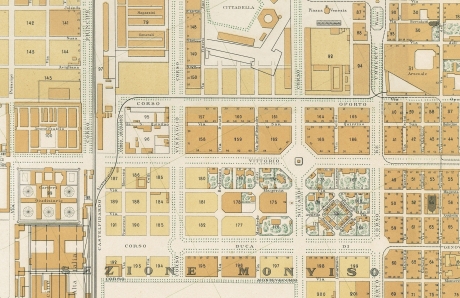

Nella giornata di domenica 1 Dicembre 2024 a Torino si è tenuta la 18° edizione del Torino Trolley Festival, consueto appuntamento organizzato da ATTS - Associazione Torinese Tram Storici. Quest'anno l'evento ha trovato una quinta d'eccezione in piazza Statuto, ritornando nel centro città dopo la precedente edizione 2023 organizzata all'Allianz Stadium, nel quartiere Vallette, ove sicuramente non mancava lo spazio ma si perdeva un poco di "scenografia". La lontananza da piazza Castello quest'anno era dovuta principalmente alla concomitante maratona di Torino tenutasi nella stessa domenica ed ai lavori tuttora in corso sulla sede tranviaria di via Po.

All'appuntamento sicuramente molto sentito e partecipato di piazza Statuto (forse quasi più bello rispetto a piazza Castello grazie alla vicinanza con la Stazione di Porta Susa, alla presenza di spazi verdeggianti ed al poterlo raggiungere comodamente con la linea metropolitana GTT nonché ovviamente con la ferrovia) erano presenti le seguenti elettromotrici:

- elettromotrice 116 , serie 101/150, costr. Diatto-Siemens-TIBB del 1911, trasformata in motrice di servizio da anni '50 al 1976, indi preservata e ritornata in ordine di marcia nel 2006.

- elettromotrice 502, serie 501/506, costr. Ansaldo-Siemens-TIBB del 1924, trasformata in motrice di servizio T433 sino al 2000, recuperata prima staticamente e poi integralmente nel 2009

- elettromotrice 2592 , serie 2500/2599, costr. FIAT Materfer-TIBB-CGE del 1933, preservata dal 2009

- elettromotrice 2598, serie 2500/2599, costr. FIAT-TIBB-CGE del 1933, restaurata nel 2010, con mezza porta posteriore

- elettromotrice 2759, serie 2700/2771, costr. SNOS Savigliano del 1958, realizzata mediante unione casse motrici ex serie 600 e 700, preservata e funzionante dal 2012.

- elettromotrice 3179, serie 3100/3279, sottoserie 3165/3224, costr. FIAT Materfer-CGE del 1958, ricostruita da Seac Viberti nel 1976/77, modificata nel 2007 come Tram Teatro.

- elettromotrice 3501 , esemplare unico, costr. Officine ATM-CGE del 1946, con parti meccaniche della 3001 del 1942, soprannominata "la sposa".

- elettromotrice T427 , costr. Diatto-TIBB-CGE del 1911, trasf. ATM anni '50, dotata di nuova cassa nel 1989, vettura in origine ex serie 446/500, già 174/230 della "Belga".

- elettromotrice 447 ex ACEGAT Trieste, costr. OMS Stanga del 1938, poi STEFER Roma dal 1963, recuperata nel 2015 a Torino

- elettromotrice MRS 312 ex STEFER Roma, costr. Carminati & Toselli del 1935, serie 301/312, completamente ristrutturata onde esser preservata atta dal 2010

- elettromotrice 201 ex ATM Bologna , costr. Stanga del 1934, serie 201/229, preservata e ripristinata monodirezionale anche se nata bidirezionale, trasferita a STEFER Roma dal 1963 al 1980 in seguito accantonata e recuperata a Torino dal 2011.

A corredo della manifestazione erano presenti anche due veicoli su gomma preservati uno da Storicbus - Museo dell'Autobus Italiano di La Spezia e l'altro da un singolo privato:

- autobus Menarini M 201/2 NU da 10,5m ex matr. 18 di AMC Casale Monferrato (AL) del giugno 1988

- autobus Iveco 370S.12.30 Orlandi da 12m ex matr. 841 di SITA SUD dell'anno 1988.

Nelle foto alcune immagini delle protagoniste dell'evento, sia tranviarie che su gomma, colte nella ampia e verdeggiante piazza Statuto, oltre allo storico Iveco 370S ritratto anche all'incrocio tra via Cernaia e corso Siccardi/Ferraris.

La rete tranviaria di Berna (BernerStrassenbahn-Netz), attiva dal 1890, è uno dei pilastri del sistema di trasporto pubblico della capitale svizzera. Attualmente composta da cinque linee, tra cui la ferrovia Berna – WorbDorf, questa rete è costruita su binari a scartamento ridotto di 1.000 mm. Nel corso dei decenni, il sistema è stato testimone e protagonista dello sviluppo urbano e tecnologico di Berna, rappresentando un'importante testimonianza storica e culturale. Inizialmente, i tram di Berna erano alimentati da aria compressa, un sistema innovativo ma poco affidabile, successivamente affiancato dai tram a vapore nel 1894. Dal 1901, con l'elettrificazione della rete, i tram iniziarono a essere alimentati da corrente a 600 V CC, un cambiamento che segnò una svolta decisiva nella modernizzazione del trasporto pubblico cittadino.

Oggi, la rete è gestita da Bernmobil, denominazione commerciale adottata nel 2000 dalla Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB). L'azienda coordina un sistema integrato che comprende cinque linee tranviarie, tre linee di filobus e sedici linee di autobus, garantendo collegamenti efficienti tra il centro città, la periferia e i sobborghi. Dal 2006, la flotta si distingue per la caratteristica livrea rossa e comprende 57 tram, 28 filobus e 134 autobus. A completare l'offerta, un servizio notturno opera nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, servendo le principali zone della movida.

Un moderno Siemens Combino a 7 casse

Omnibus a cavalli

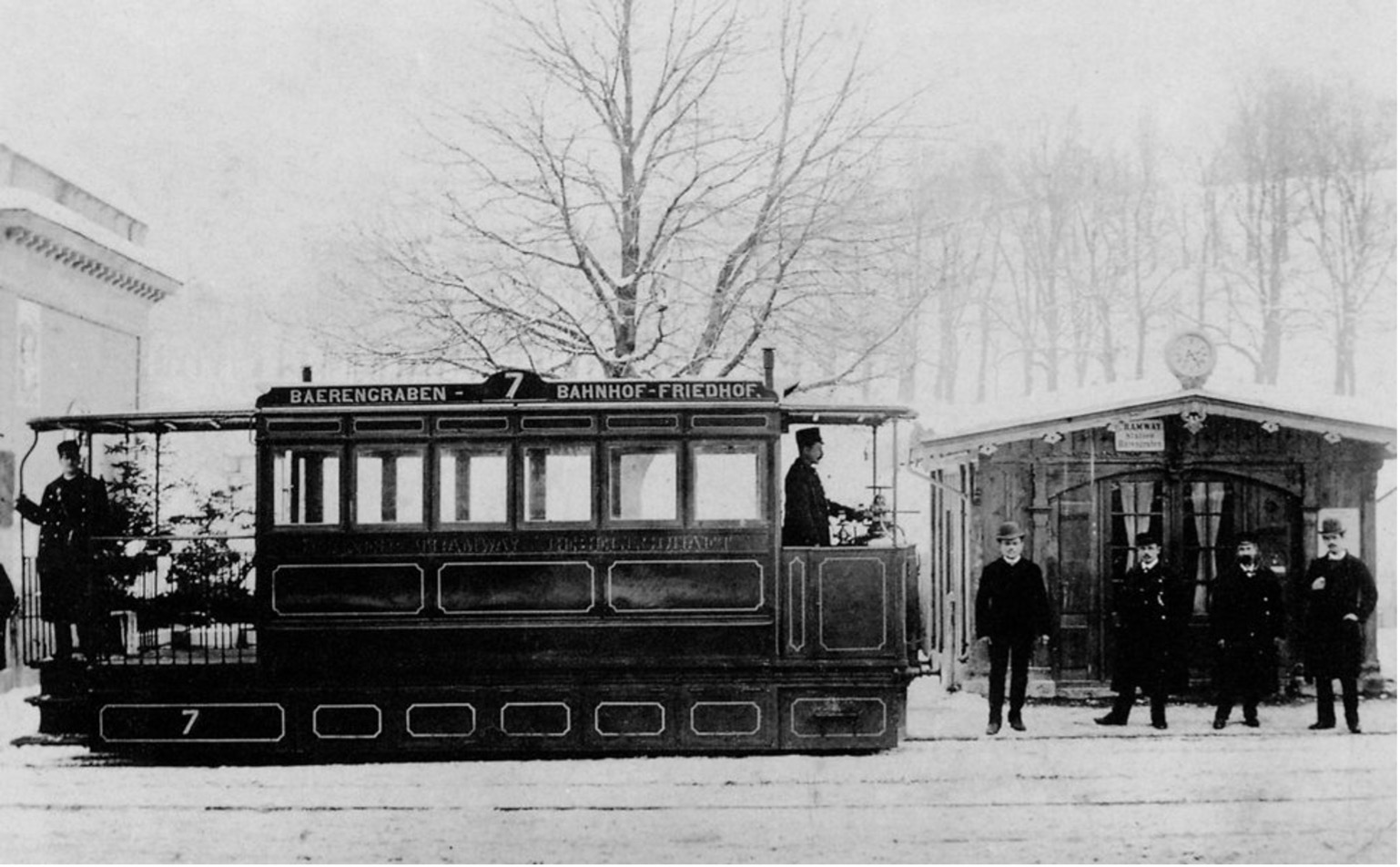

Il trasporto pubblico urbano a Berna ha origini risalenti agli anni Settanta del XIX secolo, quando venne inaugurato il primo servizio di omnibus a cavalli, noto localmente come Rösslitram. La linea, che collegava la Torre dell’Orologio (Zytglogge) con il villaggio di Wabern passando per l’odierna Eigerplatz, offriva un servizio limitato a quattro corse giornaliere. Tuttavia, la scarsa domanda e i costi elevati portarono presto alla bancarotta della compagnia, segnando un difficile inizio per il trasporto pubblico a Berna. Nel 1885, fu introdotto un nuovo servizio di tram-omnibus trainato da due cavalli, con corse più frequenti — ogni mezz’ora o ogni ora — lungo un percorso che collegava la stazione ferroviaria a Bärengraben, esteso in seguito fino al cimitero di Bremgarten. Nonostante l’espansione, anche questo progetto non riuscì ad attrarre un numero sufficiente di passeggeri e fu interrotto nel 1889.

Omnibus trainato da cavalli per Wabern nel 1885. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Berner_Pferde-

Omnibus_1885.jpg

Tram aereo

Nel 1888 fu fondata la Compagnia Tranviaria di Berna (BernerTranway Company, BT), che ricevette, il 18 luglio 1889, una concessione di 80 anni dall’Ufficio Federale dei Trasporti (EAV) per gestire le linee tranviarie municipali della città. La costruzione della prima linea iniziò immediatamente e il 1° ottobre 1890 entrò in funzione il servizio inaugurale. I tram, noti come Lufttrams (tram aerei), utilizzavano un sistema ad aria compressa sviluppato dall’ingegnere parigino Louis Mékarski. La linea I collegava Bärengraben (Fossa degli Orsi), sede del deposito, alla stazione ferroviaria e al cimitero di Bremgarten. Ai capolinea, piattaforme girevoli permettevano di invertire il senso di marcia dei veicoli. Nonostante l’innovatività del sistema, l’aria compressa si dimostrò poco affidabile: nei mesi invernali, le tubazioni spesso si congelavano, interrompendo il servizio anche per diversi giorni. Questo limite tecnico evidenziò la necessità di soluzioni più stabili e segnò il declino di questa tecnologia.

Tram aereo del 1890.

Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Wagen_Nr._7_der_Berner_Druckluftstrassenbahn_ca._1890_beim_B%C3%

A4rengraben.jpg

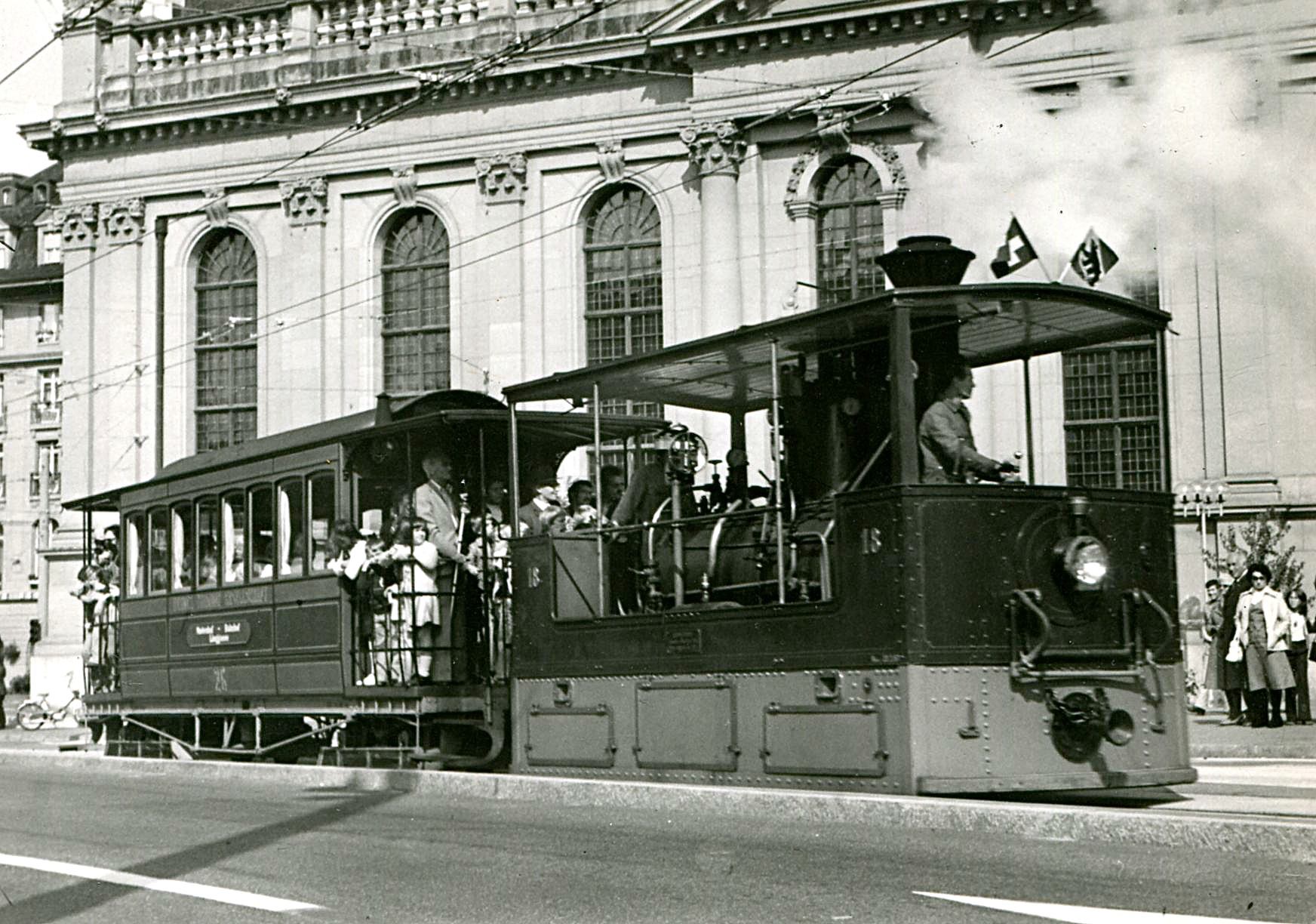

Tram a vapore

I limiti tecnici dei tram aerei, aggravati dalla complessa topografia di Berna, portarono nel 1894 all’introduzione della seconda linea tranviaria, questa volta alimentata a vapore. La nuova linea, inaugurata il 17 maggio e denominata linea II, collegava il quartiere di Länggasse con il villaggio di Wabern, attraversando la stazione ferroviaria e Mattenhofquartier (Eigerplatz). Tuttavia, l’introduzione dei tram a vapore, una novità per un centro urbano svizzero, suscitò numerose proteste a causa delle emissioni, complicando ulteriormente il rapporto tra innovazione tecnologica e accettazione pubblica.

Tram a vapore del 1894. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Dampftram_G_3-3_12_(cropped).jpg

Elettrificazione

All’inizio del XX secolo, Berna seguì l’esempio di altre città svizzere e internazionali nel modernizzare la propria rete tranviaria. Un momento chiave fu il referendum del 1898, con il quale la cittadinanza approvò l’acquisto della concessione della Compagnia Tranviaria di Berna e la conversione della rete al funzionamento elettrico con linee aeree. Dal 1° gennaio 1900, la gestione della rete passò al nuovo dipartimento municipale StädtischeStrassenbahnen Bern (SSB), responsabile del trasporto pubblico cittadino fino al 1947. L’elettrificazione della rete iniziò nel 1901. Le due linee esistenti, il tram aereo (linea I) e il tram a vapore (linea II), furono convertite all’alimentazione elettrica, mentre una terza linea venne progettata e realizzata con tecnologia elettrica sin dall’inizio. La linea III, inaugurata nel 1902, collegava Breitenrain alla Zytglogge (Torre dell'Orologio) e a Burgernziel. L’espansione proseguì con la costruzione della linea IV, inaugurata il 27 giugno 1908, che introdusse un sistema radiale, collegando la stazione ferroviaria a Brückfeld. Nel 1911, la rete fu riorganizzata: la stazione ferroviaria divenne il principale nodo di scambio e i percorsi delle linee II, III e IV vennero modificati per ottimizzare i collegamenti.

Dalle lettere ai numeri

Nel 1912, le linee tranviarie furono inizialmente contrassegnate con lettere per facilitare l’identificazione dei percorsi. Tuttavia, il sistema risultò poco intuitivo e venne presto sostituito con la numerazione araba, ancora oggi in uso. Ogni capolinea ricevette un numero specifico, un approccio che semplificò notevolmente la comprensione del sistema per i passeggeri.

Crisi ed espansione (1914–1947)

La rete tranviaria durante la Prima Guerra Mondiale

L'espansione della rete urbana di Berna proseguì fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che segnò l'inizio di un periodo di crisi. La mobilitazione generale ordinata dal Consiglio Federale comportò l'arruolamento di numerosi dipendenti della SSB, causando gravi carenze di personale. La società fu costretta a ridurre le attività al minimo indispensabile, concentrandosi esclusivamente sui lavori di manutenzione più urgenti. L’inflazione e l’aumento dei prezzi delle importazioni aggravarono ulteriormente la situazione economica, obbligando il Consiglio Comunale di Berna a sospendere i progetti di ampliamento della rete tranviaria, precedentemente in discussione. Nonostante le difficoltà, il trasporto pubblico di Berna si dimostrò essenziale per la città. In un periodo di incertezze globali, la rete tranviaria continuò a operare, garantendo la mobilità necessaria per le attività quotidiane e il collegamento tra i principali quartieri, rafforzando così la resilienza della città.

Illustrazione di un tram in transito in Bubenbergplatz intorno al 1915.

Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern#/media/Datei:SVB21wiki.jpg

Tra le due guerre: ristrutturazione e innovazione (1918 – 1939)

Dopo la fine del conflitto, Berna intraprese una serie di interventi per migliorare e modernizzare la rete tranviaria. Nel 1930, importanti lavori di ristrutturazione trasformarono la zona di Bahnhofplatz e Bubenbergplatz, modificando l’aspetto urbano e ottimizzando i percorsi delle linee. Nello stesso anno, la SSB introdusse i pannelli colorati per segnalare i percorsi, un sistema che rimane in uso ancora oggi. Nel frattempo, la rete tranviaria raggiunse uno sviluppo complessivo di 18,2 km nel 1932. Parallelamente, fu avviata un’operazione di rinnovo della flotta, che vide la ristrutturazione del materiale rotabile esistente. Tra le innovazioni principali, gli archetti furono sostituiti con pantografi e vennero immessi in servizio due nuovi tram motorizzati a quattro assi del tipo Be 4/4. In campo urbano, un'ulteriore evoluzione si verificò nel 1922 con la nascita della SOB (Stadt-Omnibus Bern), una nuova azienda municipale che inaugurò, nel 1924, la prima linea di autobus urbani in Svizzera. Questo segnò l’introduzione del trasporto su gomma come alternativa complementare al tram

Illustrazione di Bahnhofplatz alla fine degli anni '30. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern#/media/Datei:SVB15wiki.jpg

La Seconda Guerra Mondiale e l’introduzione del filobus

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la rete tranviaria subì un nuovo rallentamento. Nel 1939, la mobilitazione generale sottrasse molti lavoratori alle SSB, portando a una riduzione dei servizi. Nonostante queste difficoltà, lo stesso anno la rete tranviaria superò per la prima volta i 20 milioni di passeggeri annuali, dimostrando la crescente centralità del tram nella vita cittadina. Nel 1940, una rilevante innovazione trasformò ulteriormente il sistema di mobilità urbana di Berna: il filobus. Introdotto inizialmente come mezzo complementare ai tram, il filobus trovò impiego su percorsi brevi, servendo le linee principali. La prima linea, inaugurata il 29 ottobre 1940, collegava Bärengraben a Schosshalde e venne estesa fino alla stazione centrale nel 1941. Durante il conflitto, la scarsità di carburante rafforzò ulteriormente il ruolo del filobus come componente strategica del trasporto pubblico, rendendolo un’alternativa più sostenibile agli autobus. Nel frattempo, la rete tranviaria continuava a evolversi: nel 1941, il tratto tra Zytglogge e Bärengraben fu chiuso, mentre il resto della rete fu convertito interamente a doppio binario. Nonostante le restrizioni e le carenze di materiali, il numero di passeggeri continuò a crescere fino alla fine del conflitto.

Illustrazione di filobus in transito sul ponte Nydeck nel 1941. Foto da https://bernmobil-historique.ch/trolleybus-13/

Dopoguerra: unificazione e consolidamento (1945 – 1947)

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il trasporto pubblico a Berna riprese gradualmente la normalità. Nel 1945 furono ripristinati gli intervalli regolari di cinque minuti, mentre l’anno successivo la linea 5/6 venne prolungata da Burgernziel a Ostring. Questo segnò il primo passo verso un’ulteriore espansione della rete tranviaria. Il 1° settembre 1947 rappresentò una svolta significativa: la fusione tra le due principali aziende di trasporto, la SSB e la SOB, portò alla creazione della Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB). La nuova entità introdusse una tariffa unica per tutti i mezzi di trasporto urbani e riorganizzò i percorsi delle linee tranviarie per ottimizzare il sistema. In questa occasione venne abolita la numerazione separata secondo i sensi di marcia, e il sistema delle linee assunse la forma che avrebbe caratterizzato il trasporto urbano per i decenni successivi:

Linea 1: Stazione merci – Stazione ferroviaria – Brückfeld

Linea 3: Weissenbühl – Stazione ferroviaria

Linea 5: Länggasse – Stazione ferroviaria – Ostring

Linea 9: Wabern – Stazione ferroviaria – Campo militare

Linea 11: Fischermätteli – Stazione ferroviaria

Con la fusione, la SVB intraprese anche un programma di rinnovo del materiale rotabile, introducendo le prime carrozze tranviarie con flusso di passeggeri migliorato. La razionalizzazione del sistema, unita a queste innovazioni, pose le basi per un futuro più efficiente e sostenibile del trasporto pubblico bernese.

Conclusione

La fusione del 1947 tra SSB e SOB segnò la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per il trasporto pubblico di Berna. Questa unificazione non solo consolidò la gestione dei mezzi di trasporto urbani, ma introdusse innovazioni che prepararono il terreno per un futuro più moderno. Con una rete sempre più capillare e una gestione razionalizzata, il tram si affermò come elemento essenziale della mobilità cittadina. La storia del trasporto pubblico a Berna fino al 1947 è quella di una città che, tra sfide e cambiamenti, ha saputo adattarsi e innovare, ponendo le basi per un sistema che ha continuato a evolversi negli anni successivi.

Fonti Storiche:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil

https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt-Omnibus_Bern

https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dtische_Strassenbahnen_Bern

https://de.wikipedia.org/wiki/Druckluftstrassenbahn_Bern

https://en.wikipedia.org/wiki/Trams_in_Bern

Fonti Moderne:

https://www.travel365.it/berna-come-muoversi.htm

https://ambientenonsolo.com/berna-e-il-concetto-di-integrazione/

https://www.itinari.com/it/location/tram-museum-bern

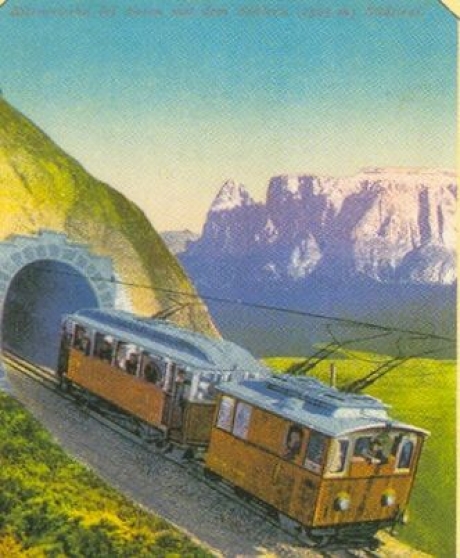

Una storia lunga 140 anni quella vissuta dalla tranvia Sassi-Superga, suggellata da un importante riconoscimento da parte dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) che ha assegnato la certificazione di storicità ai veicoli che fanno servizio sulla linea. Una dimostrazione del valore di una delle eccellenze di Torino che è di stimolo ad agire per garantire le condizioni per un futuro di sempre maggiore successo.

ATTS, che ha come missione la valorizzazione del tram come patrimonio storico e culturale della città, ha partecipato con entusiasmo all’organizzazione dell’evento garantendo l’accoglienza e l’accompagnamento degli ospiti per tutto l’arco della giornata. La tranvia Sassi-Superga è una linea storica in quanto utilizza esclusivamente veicoli d’epoca originali: le elettromotrici sono state costruite nel 1934, mentre i rimorchi sono i rotabili più anziani in servizio a Torino, già in dotazione alla funicolare Agudio fin dal 1884. Tutti i veicoli sono stati completamente revisionati e restaurati da una ditta specializzata nel 2000.

Sabato 30 novembre, davanti a un folto pubblico, è avvenuta la consegna della “Targa Oro”, che contraddistingue i veicoli storici omologati ASI, al convoglio composto dall’elettromotrice D2/D3, dal rimorchio D11/D12 (tipo “chiuso”, invernale) e dal rimorchio D13/D14 (tipo “aperto”, estivo). Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Presidente ASI, Alberto Scuro, al Presidente GTT, Antonio Fenoglio, e al Presidente ATTS, Roberto Cambursano. Erano presenti la Presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo e l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano.

La giornata è iniziata con un tour della città guidato dai soci ATTS per gli ospiti dell’ASI, a bordo di due tram storici (”Peter Witt” n° 2598 del 1933 e il “tram di Cinecittà” n° 312 del 1935) che, a metà mattina, hanno raggiunto la stazione di Sassi. Qui gli accompagnatori ATTS hanno condotto gli ospiti alla visita nel deposito/officina e nella sala espositiva storica della tranvia, ricca di cimeli storici, che ospita l’esemplare unico di tram a cavalli restaurato. Nel pomeriggio l’evento è proseguito con un viaggio sulla tranvia fino a Superga. La giornata si è conclusa nuovamente a bordo dei tram storici che hanno portato gli ospiti alle stazioni di Porta Susa e Porta Nuova.

Il collegamento, tra la borgata torinese di Sassi e la Basilica di Superga inizia nel 1884 con un originale sistema a funicolare, ideato dall’ing. Agudio. Nel 1935 avviene la trasformazione in tranvia a cremagliera ancora oggi in funzione con lo stesso parco rotabile. Tutti i veicoli sfoggiano un’elegante livrea rosso-crema con un filetto giallo-blu. L’alimentazione a 600 Vcc è fornita dalla terza rotaia tramite appositi pattini di presa corrente, di cui tutte le motrici sono dotate. In 90 anni di servizio i tram D2-D3 hanno percorso oltre un milione e mezzo di chilometri trasportando milioni di persone.

Foto a cura di Studio DB Agency

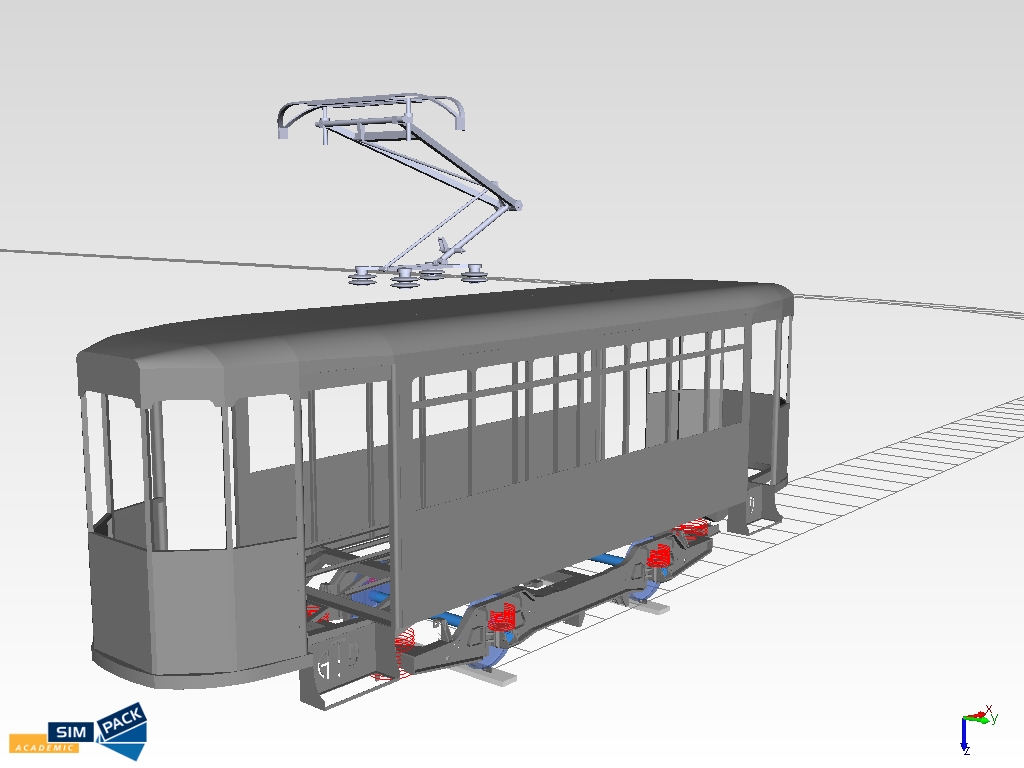

Nell'ambito della preservazione del patrimonio storico di Torino, il restauro di tram circolanti nel secolo scorso ha assunto un ruolo sempre più rilevante. La motrice 614, parte della storica serie 600 dell'Azienda Tranvie Municipali (ATM) di Torino, rappresenta un esempio affascinante di come la tecnologia moderna possa rivitalizzare il passato. Grazie all'uso di sofisticati software di simulazione, è possibile valutare se la vettura sia idonea o meno a tornare in servizio, garantendo la sicurezza e l’affidabilità richieste per un mezzo destinato al trasporto pubblico. Realizzato alla fine degli anni Venti (1929) e operativo fino ai primi anni Sessanta, questo tram è stato recuperato e preservato dall'Associazione Torinese Tram Storici (ATTS), la quale nel 2023 ha avviato i lavori di restauro. L'associazione ha coinvolto il Politecnico di Torino per eseguire un’analisi simulativa avanzata sul comportamento dinamico della vettura, con l’obiettivo di certificarne la sicurezza per un possibile impiego come mezzo turistico.

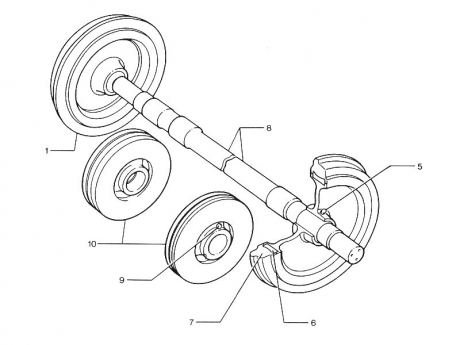

Dell'originale motrice 614, l’unico elemento recuperato fu la cassa, abbandonata per anni in un parco lungo le rive del Po, nel comune di Gabiano (AL), dove subì un deterioramento dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici. Nel 2013, ATTS decise di recuperarla con l’obiettivo di restaurarla, ma il progetto riuscì ad avviarsi solo nel 2023 grazie alla donazione di un socio ATTS e al sostegno della Fondazione CRT. Data l’assenza di alcuni componenti originali della vettura, si è reso fondamentale recuperare parti provenienti da motrici di altre serie, in particolare alle serie 2700 e 2800 (i caratteristici tram arancioni ancora in circolazione a Torino), simili alla serie 600. Per assemblare questi componenti, è stato indispensabile realizzare adattamenti capaci di resistere alle sollecitazioni durante la marcia, i quali sono stati verificati strutturalmente tramite software di calcolo avanzato per garantirne l'integrità strutturale.

La collaborazione con il Politecnico di Torino e la simulazione dinamica

Il restauro della motrice 614 ha coinvolto non solo l’aspetto estetico, ma anche la parte meccanica e strutturale, grazie a una serie di analisi tecniche e simulazioni dinamiche eseguite dal Politecnico di Torino con il software di simulazione “SIMPACK”. Basato sulla logica multibody, il programma simula l'interazione tra i vari componenti della motrice come corpi interconnessi attraverso forze, vincoli e gradi di libertà. Questo approccio ha permesso di creare un modello virtuale della motrice per valutare parametri dinamici essenziali, come il coefficiente di deragliamento Y/Q, la sagoma limite e gli angoli di rollio, beccheggio e imbardata. Queste verifiche mirano a garantire la conformità della vettura alle normative di sicurezza, così da poterla omologare come mezzo turistico, trasformandola in un autentico “museo in movimento” per le strade di Torino.

Le simulazioni condotte con SIMPACK hanno permesso di valutare le prestazioni della motrice 614, concentrandosi sui tratti più critici della rete tranviaria torinese, corrispondenti alle curve più strette, con raggi che spaziano tra i 15 metri (le più ridotte della città) e i 30 metri. I test hanno confermato che, nonostante le modifiche e l'uso di componenti provenienti da altre motrici, il tram rispetta pienamente i parametri di sicurezza. In particolare, i risultati hanno mostrato che i valori chiave, come il fattore di deragliamento e la resistenza alle sollecitazioni dinamiche in curva, rientrano nei limiti imposti dalle normative ferroviarie, senza alcun problema relativo alla sagoma limite. Questi dati confermano la sicurezza della motrice 614, pronta per essere utilizzata sia come attrazione turistica sia come mezzo dinamico nel parco veicoli dell’associazione.

La storia del tram 614 dimostra come il restauro di veicoli storici possa diventare un progetto di valorizzazione culturale. Grazie all’impegno di ATTS e alle competenze tecniche e ingegneristiche del Politecnico di Torino, la motrice 614 potrebbe presto tornare a circolare, riportando in vita un pezzo della storia torinese e offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di compiere un autentico viaggio nel tempo.

*Federico Tripoli si è laureato, il 10 ottobre 2024, presso il Politecnico di Torino nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica – settore Trasporti - con la tesi “Simulazione del comportamento dinamico di un veicolo tranviario storico restaurato” con la votazione di 110 e lode su 110. La stesura della tesi è avvenuta nell’ambito di un tirocinio svolto presso l’ATTS nei mesi precedenti.

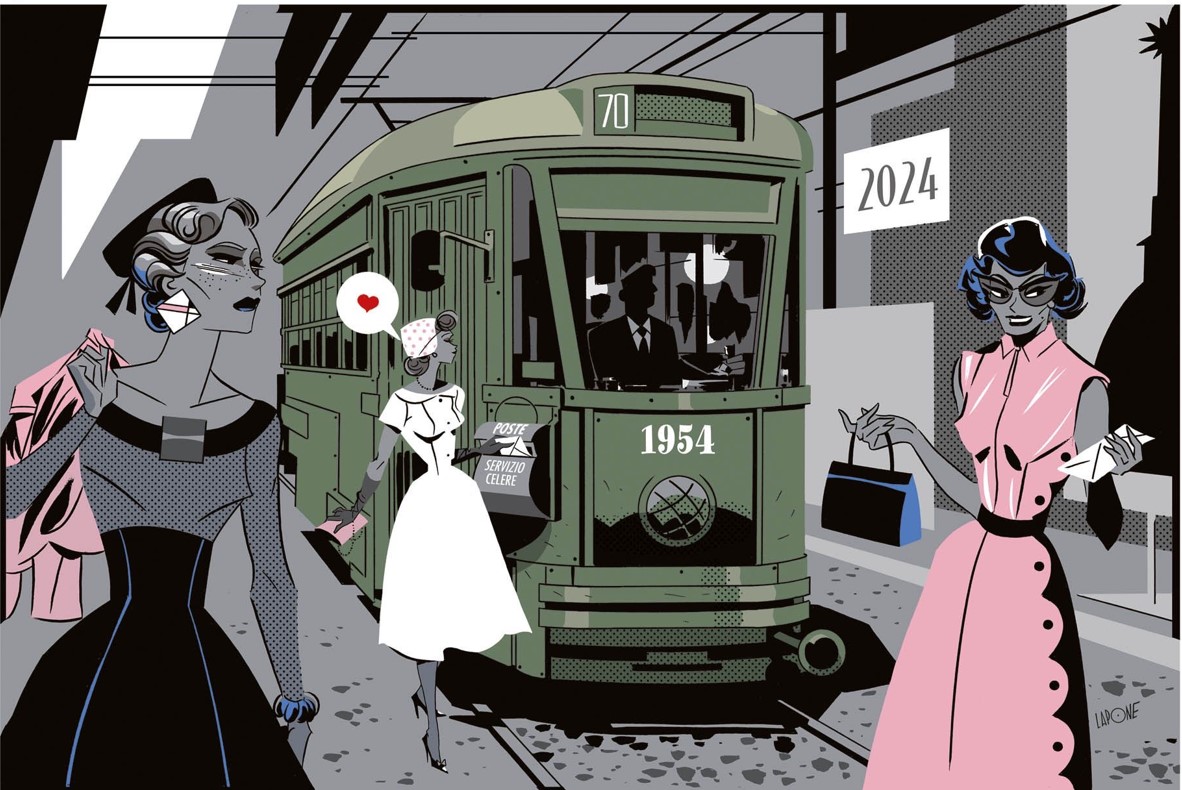

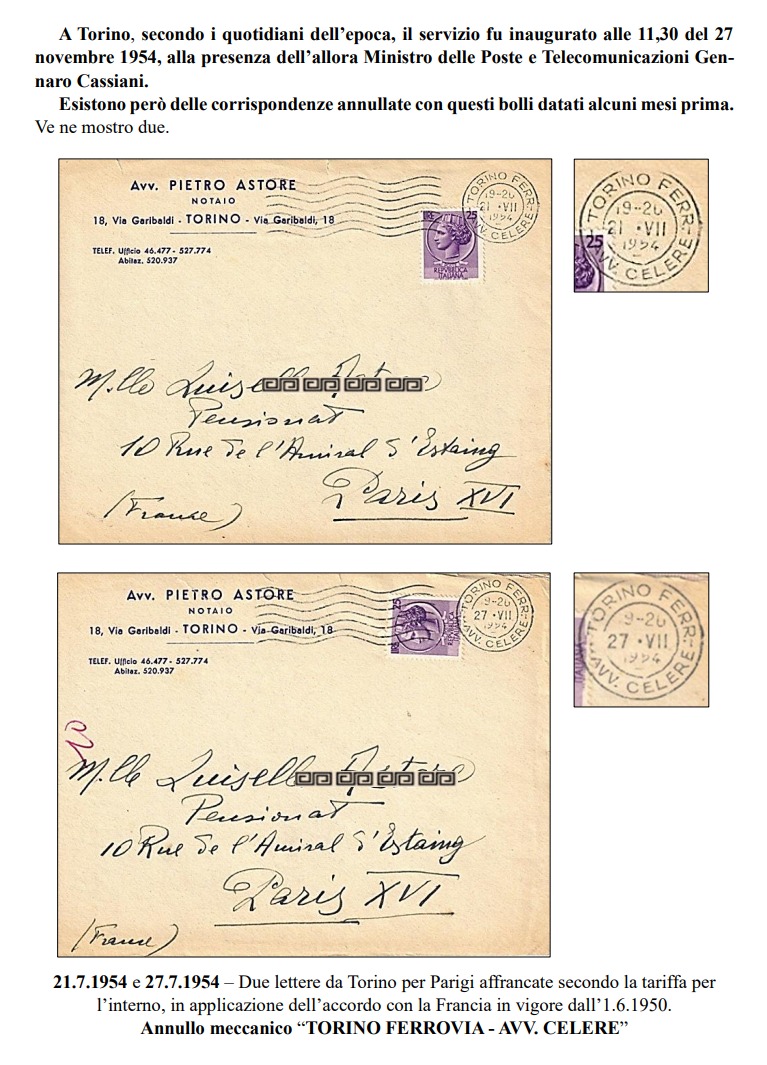

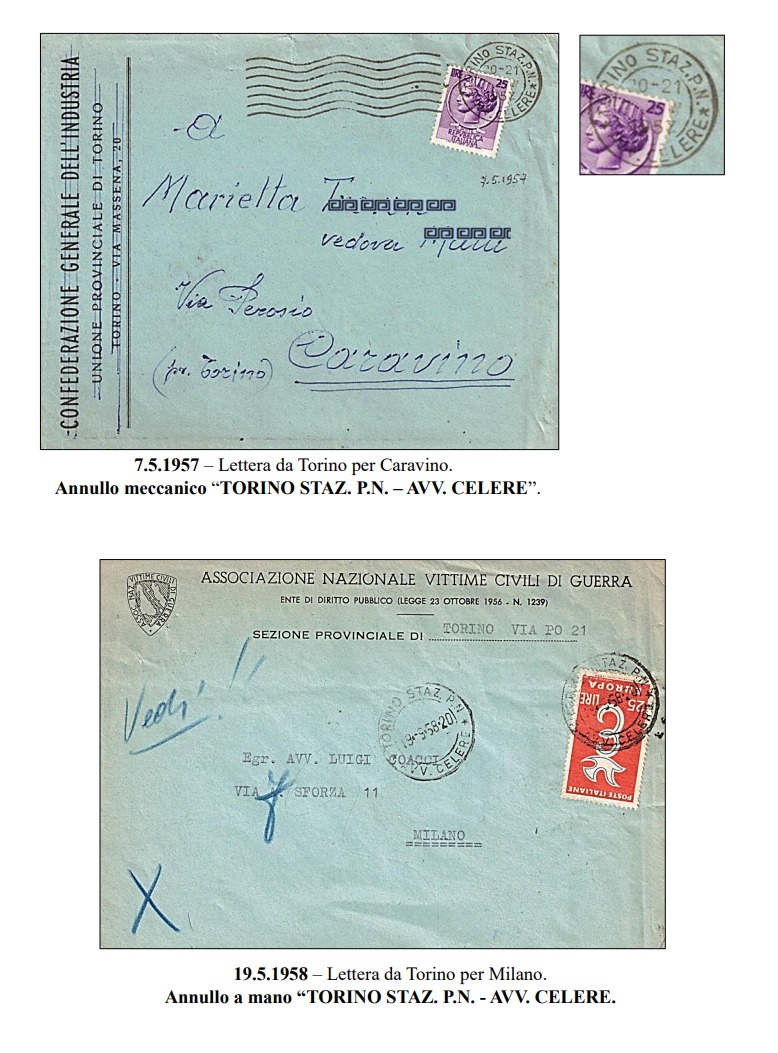

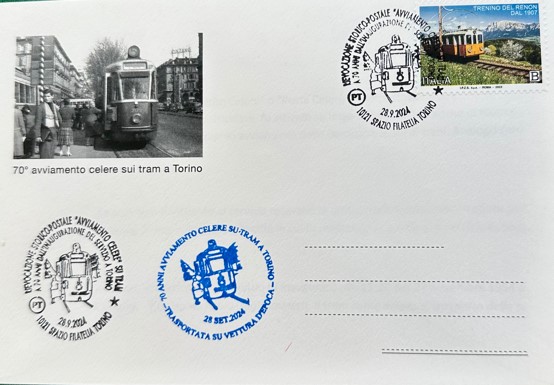

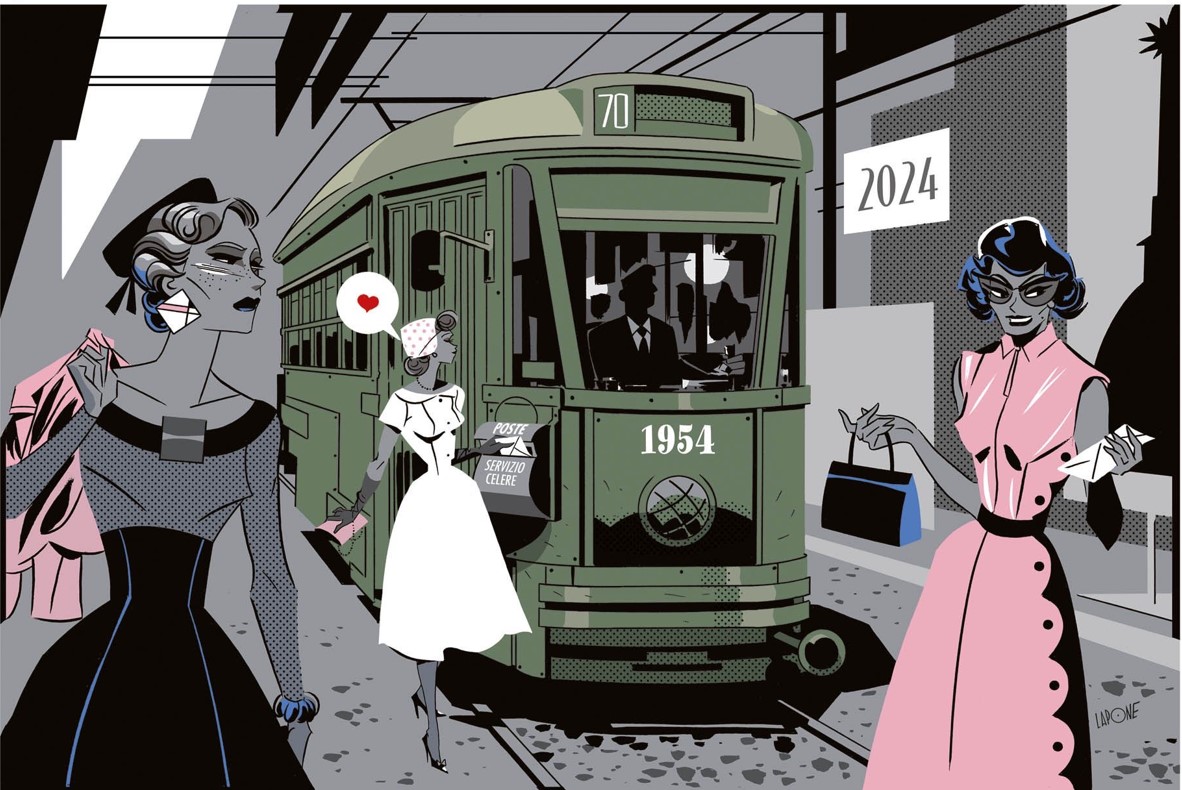

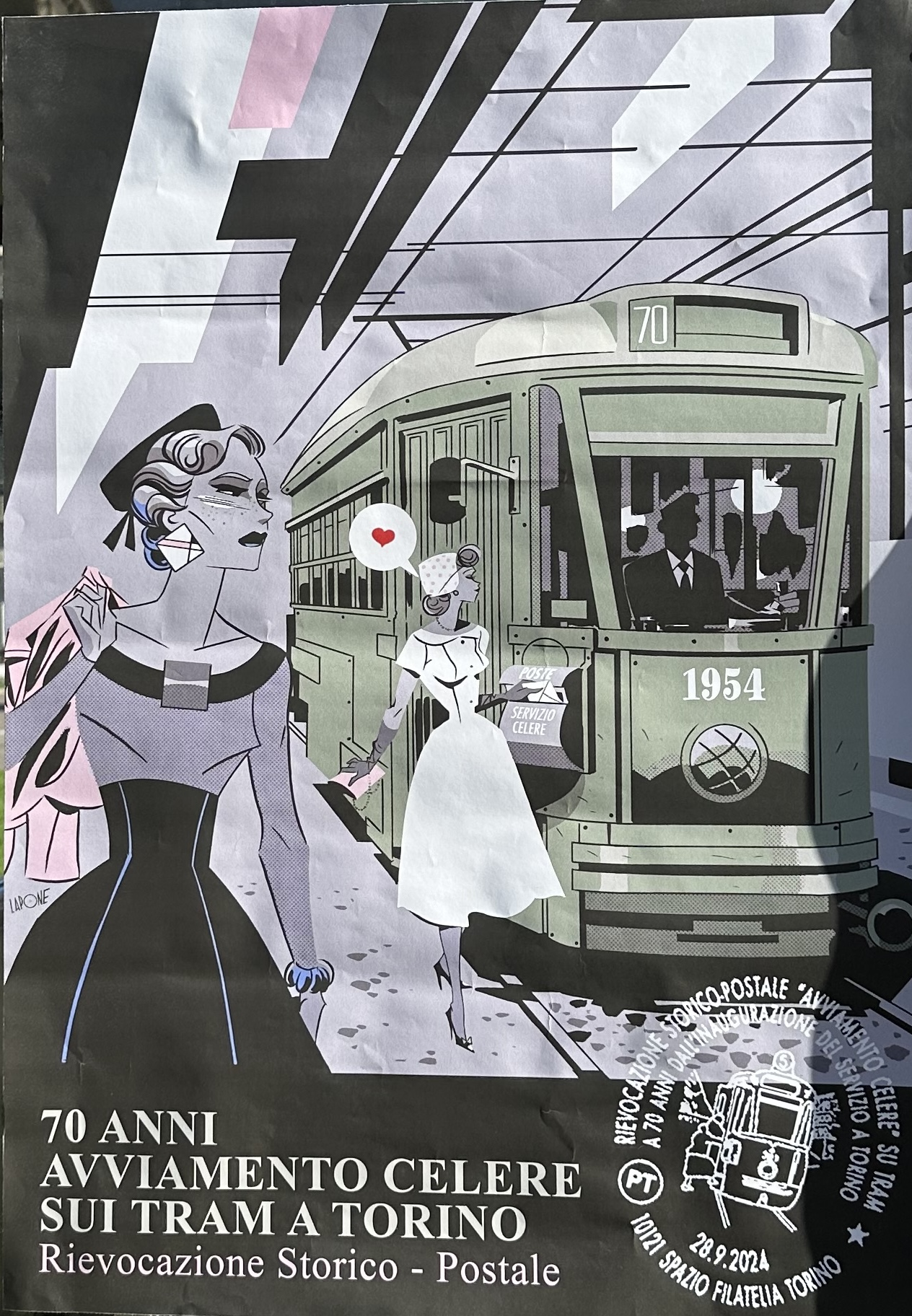

Cosa ci fa una cassetta postale su un tram?